JR東日本は8日、今後発表する新グループ経営ビジョンの実現に向け、事業運営体制を改変すると発表しました。

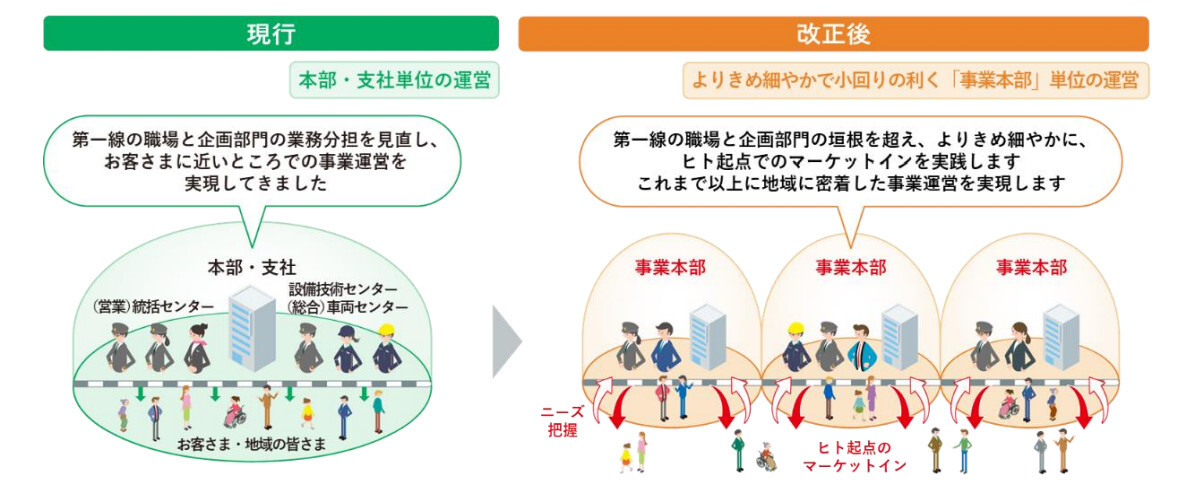

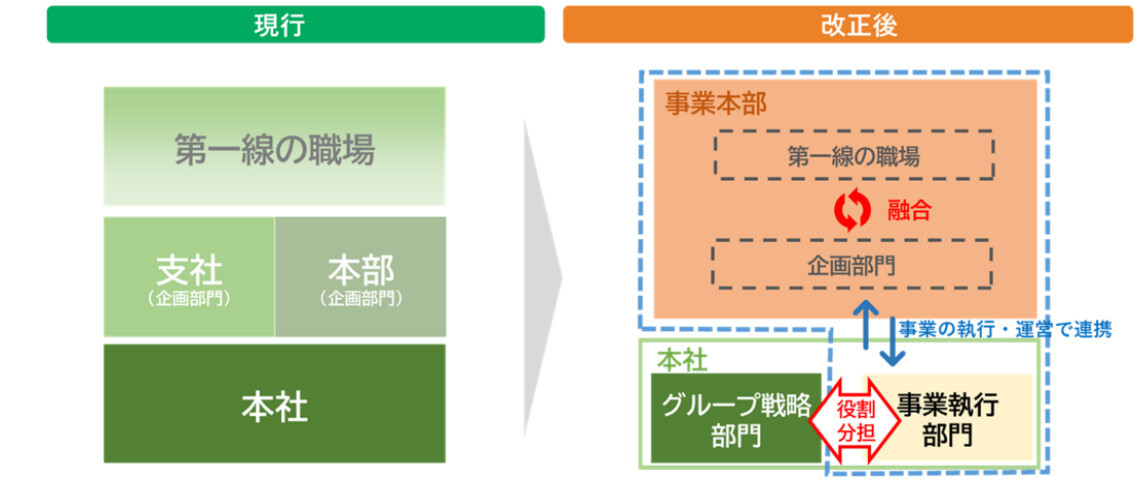

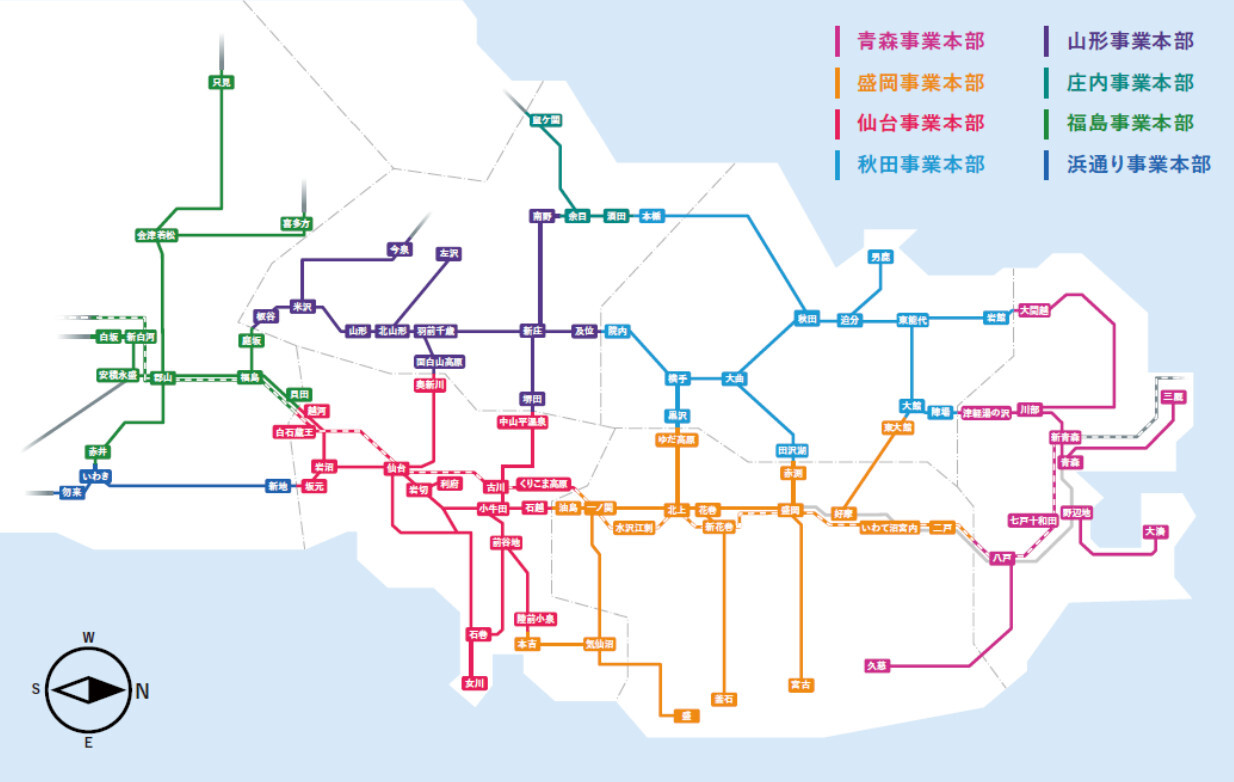

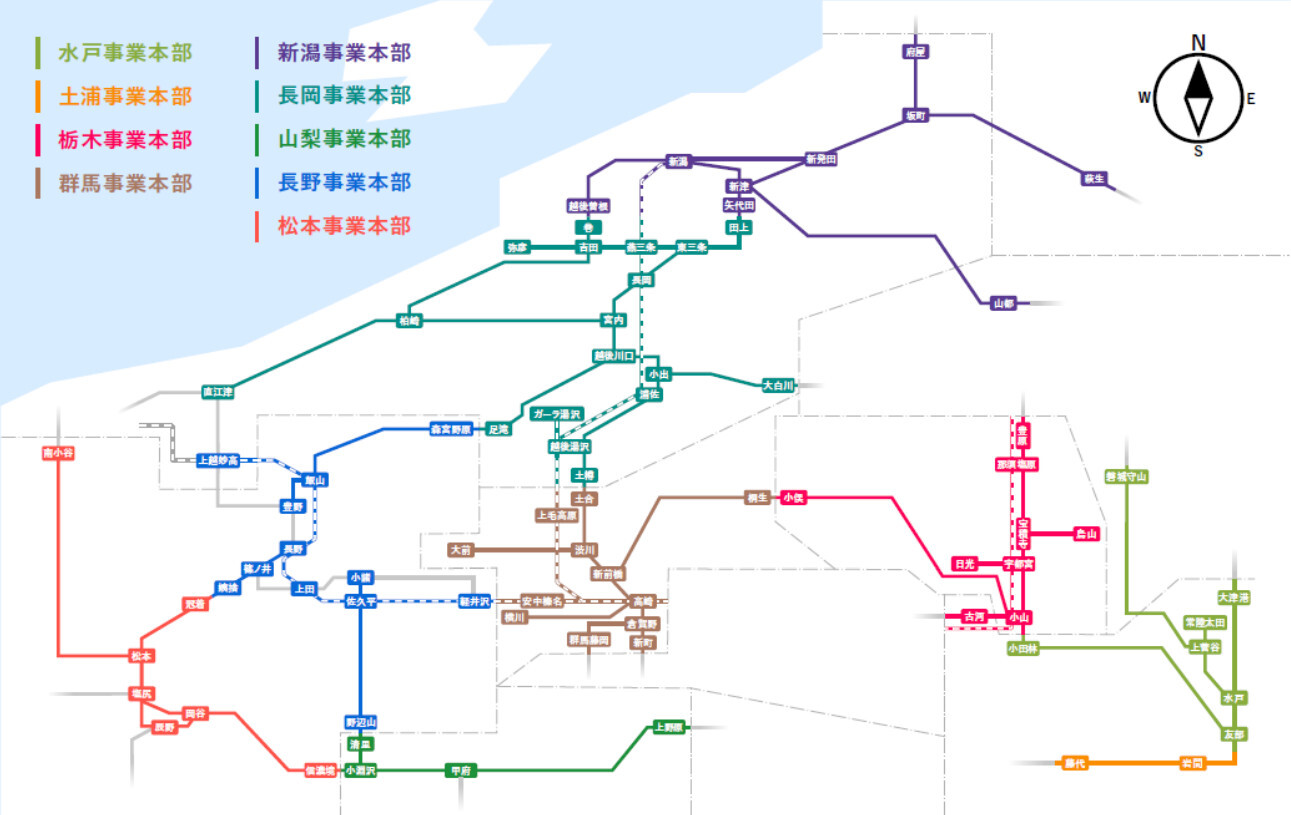

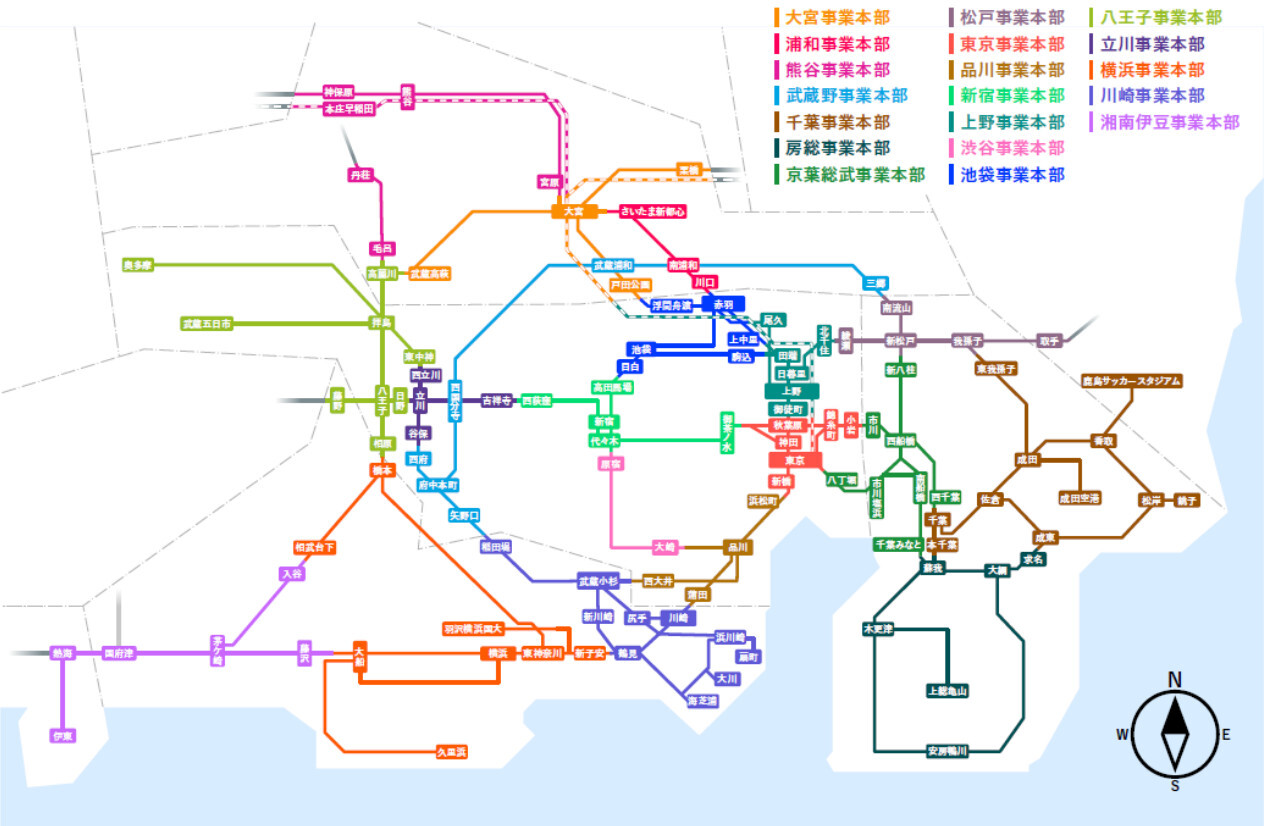

現在のJR東日本において、在来線の各現業部門は、駅組織や乗務員組織、車両基地といった第一線の現場を、2本部(首都圏本部・東北本部)・10支社(横浜支社、新潟支社など)が管轄し、さらにこれら地方機関を本社が統轄するという組織体制となっています。

同社は今回、国鉄時代に由来する都県の行政単位を基本としたエリア区分や、第一線の職場、本部・支社、本社による3層構造の改変に踏み切ります。

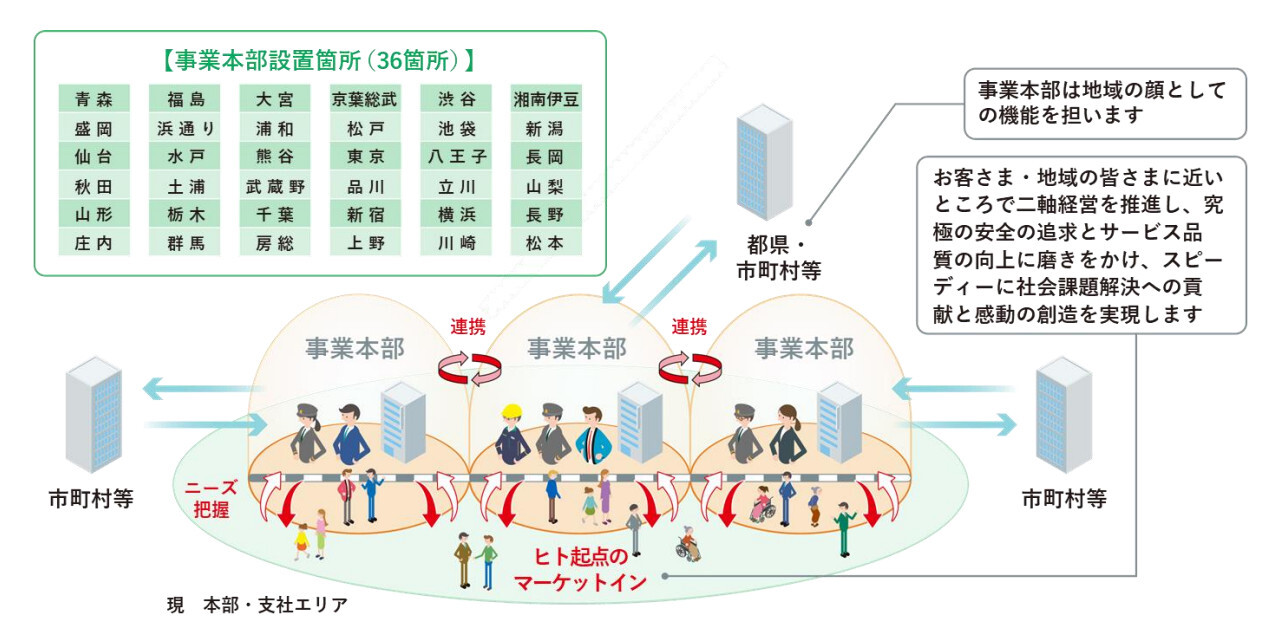

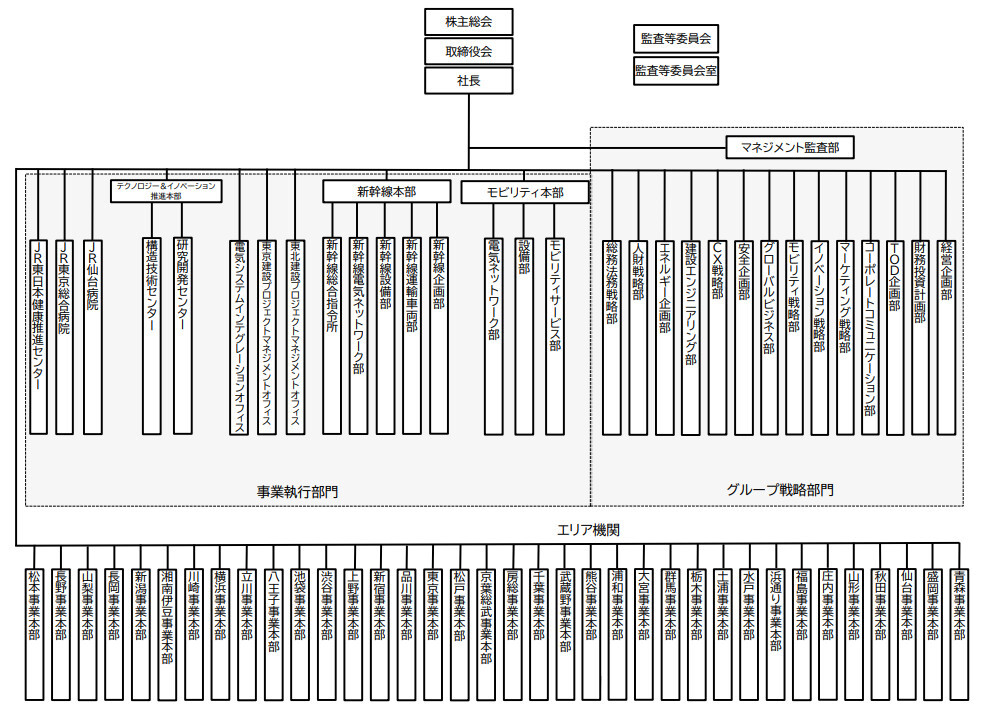

地方機関は、それぞれの地域のマーケットや利用状況などを踏まえ、「上野」「渋谷」「京葉総武」「盛岡」「浜通り」「湘南伊豆」など、全36か所のエリア機関「事業本部」に再編。本社の中でも、グループ全体の事業戦略策定を担う部門(グループ戦略部門)と、事業運営を担う部門(事業執行部門)に、それぞれの機能を分化させます。これにより、事業本部がそれぞれの管轄エリアの経営の基本単位となり、日々の鉄道オペレーションやサービス品質の向上、地域の課題解決に向けて取り組み、本社の事業執行部門がこれをサポートする体制となるとしています。

あわせて、本社組織では、鉄道事業本部を「モビリティ本部」に改変するほか、統括機関であった新幹線統括本部に代え、事業執行部門の「新幹線本部」を新設。さらに、研究開発センターと構造技術センターは、技術力の深化と進化をさらに進め、イノベーションや技術サービスによる社会課題への貢献やビジネスの開拓と強靭化が実現できるよう、「テクノロジー&イノベーション推進本部」へ改組されます。

また、人事・賃金制度も改変。賃金制度では、社員の業務への取り組みと成長、その成果をきめ細かく昇給に反映できるようにするほか、鉄道事業を担う社員への業務手当の新設、初任給の引き上げ、子育てを支援する手当の見直しなどを実施します。加えて、同社は今後、必ずしも不規則勤務を前提としない日勤を基本とした勤務体制への移行を目指していくとしていますが、その中でも残る不規則勤務については、社員の業務負担を踏まえた特別の手当を新設し、対象の勤務に従事する社員に応えると説明しています。さらに、事業運営体制の改正をふまえ、職種ごとに異なっていた労働時間・休日数を統一のうえ、年間の所定労働時間短縮も図ります。

人事制度では、職場マネジメントを担う「管理者」を目指すルート、既に導入しているジョブ型運用に加え、オペレーションの高度化や技術面での人材育成を担うテクニカルリーダー職、技術サービス企業としての研究・開発を担うフロンティアスタッフ制度等を創設。複線型の人事運用を拡充することで、社員の多様なキャリア形成を可能とします。加えて、事業運営体制の改正にあわせ、今後は社員がさまざまなフィールドの業務を担うほか、グループ会社間の垣根を越えた人材の行き来を一層活発化させ、質の高いサービス提供や、グループ経営を担う人材育成を図るとしています。

事業運営体制の改正は、2026年7月1日付を予定。人事・賃金制度は、一部を除き、同年4月1日に改正される予定です。

また、JR東日本の新グループ経営ビジョンは、2025年夏の発表を予定。同社では、同ビジョンの施策展開により、今まで以上に地域の実情やニーズに密着したスピード感のある事業運営をめざし、安全レベルのさらなる向上と、利用者や地域の期待に応える品質の高いサービスの創造を実現していくとしています。

【18時11分追記:表現を一部訂正いたしました】