京成電鉄は4月1日、同社の子会社だった新京成電鉄を吸収合併しました。これにより、これまで新京成線として運営されてきた松戸~京成津田沼間の路線も、「京成松戸線」に生まれ変わっています。

当日は、これを記念した式典が、松戸線の新津田沼駅で開催され、松戸線内の駅長3人らが出席しました。

京成ではこの日から、「松戸線」開業記念ヘッドマークを掲出した旧新京成車両を運転しています。掲出対象に選ばれたのは、復刻デザインのN800形N838編成。今回の式典でも、出発合図を実施する列車の運用に投入されていました。なお、同じデザインのヘッドマークは、京成3000形にも掲出されています。

「松戸線」誕生による表記などの変化は? 見たままリポート

新京成電鉄の消滅という大きな節目を迎えたこの日、これまで新京成線だった路線の駅や車内は、表記類などが京成仕様に変更されていました。

駅の看板類などは、合併前から京成仕様に変更されていた箇所もありましたが、4月1日には他も含めて一斉に京成仕様に。車内の自動放送も、京成と同じ声優のものに変更されました。

車両のデザインは、今後の車両検査時に、順次京成仕様に変更していくとのこと。4月1日時点では合併前と大きな変更はありません。ただし、合併前から新京成のロゴは順次消されており、冒頭でご紹介したN800形の復刻デザイン編成でも、3月31日の運用終了後に、先頭部の「SHIN-KEISEI」ロゴが剥がされていました。

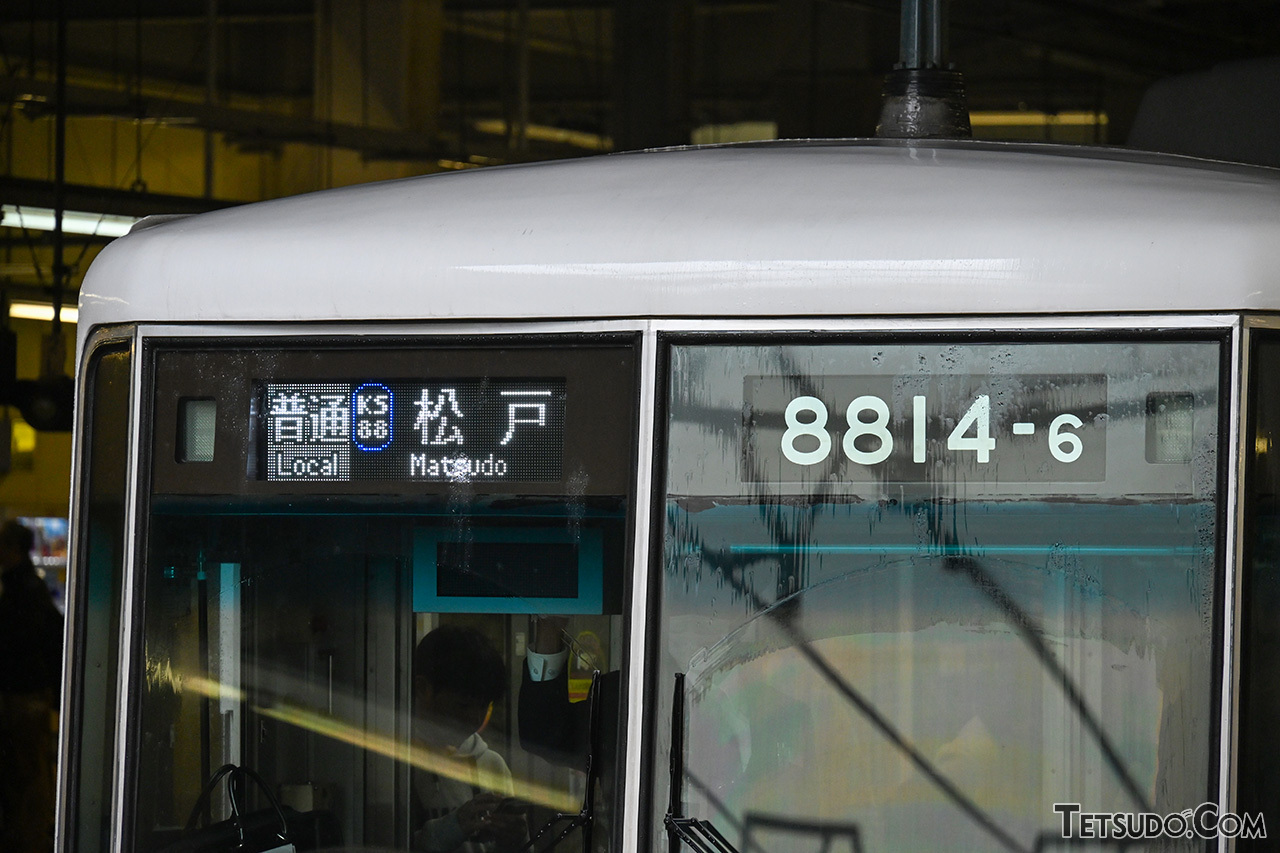

また、京成の他の区間にあわせ、松戸線でも列車の行先表示器に種別が表示されるようになりました。といっても、松戸線内の営業列車は普通列車しか設定されておらず、直通先の京成千葉線内では以前から新京成車にも種別は表示されていました。このほか、駅ナンバリングは新京成独自の番号から京成仕様に変わっています。

社員の制服も変わっており、3月31日まで新京成の制服を着用していた駅員や乗務員らは、4月1日からは京成の制服に袖を通しています。

一方で、松戸線のダイヤは、4月1日時点では合併前から変わっていません。車両や乗務員の運用も以前と同じで、松戸線と千葉線の直通運転は、旧新京成車の片乗り入れ。乗務員は京成津田沼駅で交代しています。

ただ、将来的に旧新京成車を置き換える場合は、京成3200形を投入することになると、同形式の報道公開時に言及されているように、現在の形態がいつまでも続くわけではないようです。将来的には、3200形を含む京成生え抜き車が、松戸線を走る姿も見られるようになるのかもしれません。

バス事業や茨城県内の組織も再編した京成グループ

京成電鉄と新京成電鉄という、2つの組織が統合されることとなった、今回の合併。ともに京成グループの会社だったとはいえ、両社にはさまざまな違いがあるそう。たとえば、踏切内の異常などを知らせる「特殊発光信号機」は、松戸線内とその他の京成線内では表示方法が異なっているというように、運転に必要な設備でも、まったく同じというわけではありません。

一方で、京成電鉄 経営統括部長の三沢健吾さんによると、新京成の本社部門の社員が京成の本社で勤務したり、新京成の本社だったくぬぎ山に京成の開発事業部があったりと、両社は合併前から人的交流は進められていたとのことです。今後、旧新京成の運転士が松戸線以外の京成線で列車を運転したり、京成生え抜きの駅員が松戸線内の駅へ異動する、というような現業部門での変化があるかは不明ですが、これまで別々だった両社の融合は、今後も着実に進められていくようです。

今回の合併は、「経営効率化や意思決定の迅速化によるシナジー効果の早期かつ確実な発揮」が理由に掲げられています。また、同じ4月1日には、京成グループのバス事業者各社や、茨城県下のグループ各社も組織再編されており、新京成の吸収合併にとどまららないグループの大きな変革が進められました。

公共交通事業は各社とも厳しい環境に置かれていますが、今回の組織再編は、京成グループにおける今後の安定な事業運営に向けた、重要な一歩となります。