【車両紹介】7200系 7210F/7211F(7210/7211編成車・茜音/藍彩)

本記事は過去の車両紹介と異なり、

能勢電鉄株式会社様より監修・一部資料提供を頂いて作成しています。

『茜音』『藍彩』デビュー!

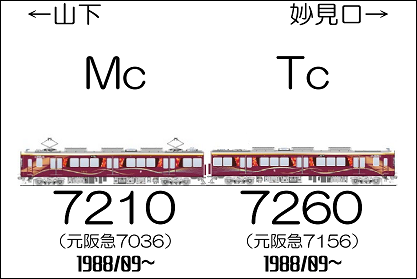

7210編成車(7210F・7210×2R・茜音)、

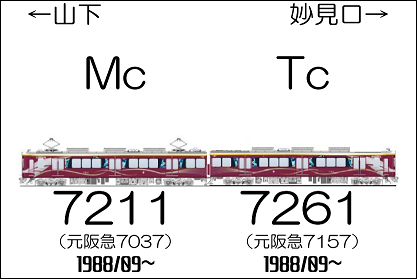

7211編成車(7211F・7211×2R・藍彩)は、

能勢電鉄が2両連結車の増備と旧型編成の置き換えを目的に導入した7200系の第4~5編成である。

【目次】

【年表】

- 1988/09/05 阪急7000系の最終増備車として7036F・7037Fが竣工。

- 以来、基本的に神戸線の朝夕ラッシュ時の増結に従事。

- 1998/06 7036Fが阪急6300系と8000系列を除いて初めて『マルーンの上にアイボリー』の2色塗装で検査出場し、鉄道ファンの驚きと注目を集める。ほどなく7037Fも検査出場し同様の塗色になる。

- 2022/12/17 ダイヤ改正によって増結車が大量に余剰となり、7036F・7037Fとも用途を失い休車。

- 2024/02/13 阪急西宮車庫から阪神尼崎車庫へ深夜の自走回送。(阪急除籍&能勢電鉄入籍)

- 2024/11/14 改造を終え、阪神尼崎車庫から阪急西宮車庫へ深夜の牽引回送。(牽引は阪急6016F)

- 2024/11/23 阪急西宮車庫から阪急正雀車庫へ深夜の牽引回送。(牽引は阪急6016F)

- 2025/02/25 正雀工場で全般検査を受け、日中に試運転。(当サイト内記事)

- 2025/03/03 日中に正雀車庫から平井車庫へ、同日夜には能勢電鉄平野車庫へ回送。

- 2025/03/05 能勢電鉄線内の試運転開始。

- 2025/03/17~19 平野車庫にて『茜音』『藍彩』ラッピング実施。

- 2025/03/29 妙見口駅1号線にてお披露目イベントが開催。

- 2025/03/29 能勢電鉄デビュー!!

<阪急⇒能勢への転用時に行われた主な改造>

- 制御方式を界磁チョッパ制御からIGBT素子VVVFインバータ制御に変更

- 4両編成は1C8M制御だが、2両編成で1M1Tであることから1C4M制御になっている

- 車椅子スペースを設置(4両すべてに設置)

- 連結器はc#7260とc#7211が連結可能なように電連を残し、c#7210とc#7261は撤去

- c#7260とc#7211にはイベント用のAC電源コンセントを設置

- 山岳路線対応のため、c#7260に塗油器を新設

- 以下は5100系や既存の7200系と同様

- 前面・側面の行先表示が幕方式からフルカラーLEDに変更

- 運転台にワンマン運転用の機器を搭載

- 側引戸に戸閉センサーを設置

- 緊急時に乗客を車外へ避難させるための避難はしごを搭載

- 扉開閉予告チャイムおよびランプを設置

(ただしチャイムの鳴り方が他編成と異なる) - 扉が開いている間に鳴動する盲動鈴を設置

(7202F~、ただし7202Fとは音程が異なる) - 前照灯・車内の照明をLED化

- 液晶ディスプレイ (LCD) の車内案内表示器を設置

- 車内シートの袖仕切りを新型のものに変更

- 阪神車両メンテナンスの改造年度のプレートを設置

- 日よけを鎧戸からカーテンに変更

<導入の経緯>

(能勢電鉄様インタビューより)

ここからは、能勢電鉄の担当者様やデザイン担当の植松准教授よりお伺いすることができた貴重なお話を抜粋してお届けします。

2022年に川西能勢口~妙見口にかけての直通電車がほとんど無くなってしまい、

妙見口~山下間をご利用のお客様にご不便をおかけしてしまっている。

(翌2023年には妙見の森が廃止となり拍車がかかっている)

<『茜音』『藍彩』ラッピングのデザインについて>

(能勢電鉄様・植松先生インタビューより)

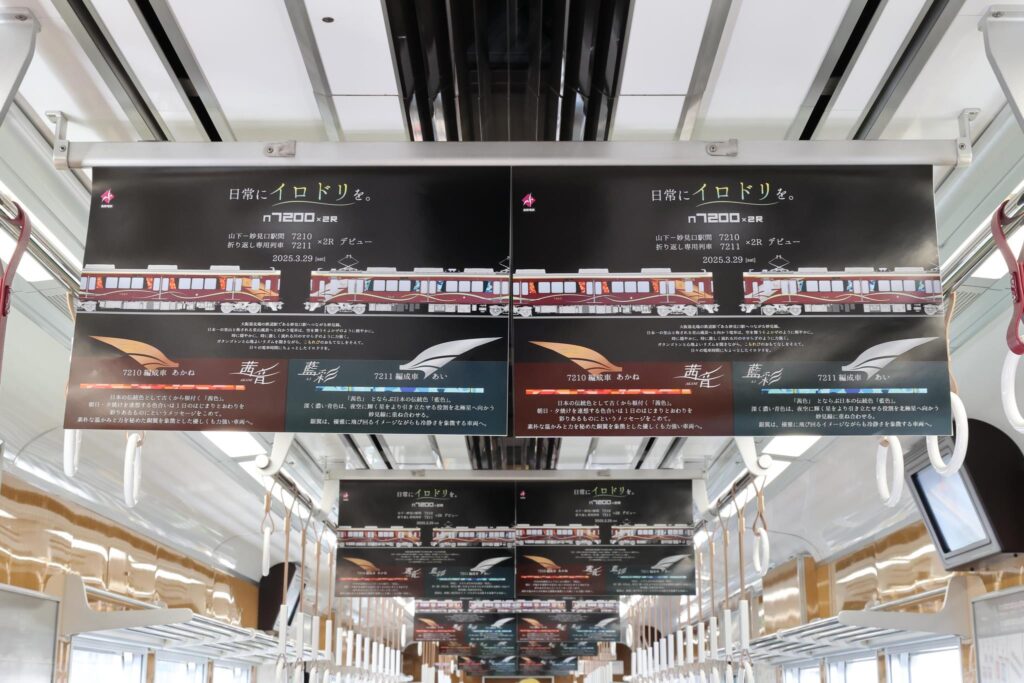

『日常にイロドリを。』『光・風・川』

というコンセプトのもと、一見奇抜ながらも

沿線の自然と調和するデザインになっています。

茜音ちゃんと藍彩ちゃんを、これからよろしくお願いします!

※能勢電鉄様スペシャルインタビュー ここまで

【ギャラリー】

【関連動画・SNS投稿】

7200系×2R ラッピング列車導入記念グッズはお披露目イベントにて発売開始

— のせでん【公式】 (@Noseden_PR) March 27, 2025

7210編成 茜音(あかね)&7211編成 藍彩(あい)の各グッズをチェック!

窓枠にデザインされたステンドグラス風グッズやホテルキーホルダーなどの初登場グッズやお馴染みのグッズも♪https://t.co/96HyQW0Kay https://t.co/qf4HKGsTmC pic.twitter.com/qCVFgs6V37

7200系×2R 茜音(あかね)藍彩(あい)デビュー

— のせでん【公式】 (@Noseden_PR) March 29, 2025

お披露目イベントにお越しいただいた皆様ありがとうございました!

明日から2本とも営業列車として山下駅〜妙見口駅を運行します!よろしくお願いします

車内は豊能町のお子様たちにステッカーを貼っていただきました!

車内にもイロドリを。 pic.twitter.com/q7G4vQNRBa

【参考文献・関連リンク】

- 山下-妙見口駅間 折り返し専用車両7200系2両編成車を導入します(ニュースリリース)

- n7200x2R オリジナルコンセプトリーフレット

- 能勢電鉄7200系電車(Wikipedia)

【車両紹介リンク】

<現有系列>

<廃止系列>

- 【3100系】3170F(編成表)

- 【1500系】(編成表)

- 1550F/1560F – 1551F – 1552F – 1553F – 1554F(MIHARA-Liner) – 1555F

- 【1000系】【610系】【320形・380形・500形】

- 【妙見の森ケーブル】

※車両紹介のページには広告を設置していません。

(NOSE KNITs – のせでん沿線の魅力紹介WordPress)

【直近の鉄道イベント情報】

(Tetsudo.comより)

|

ランダム記事表示ボタン

★ 754 ビュー ★