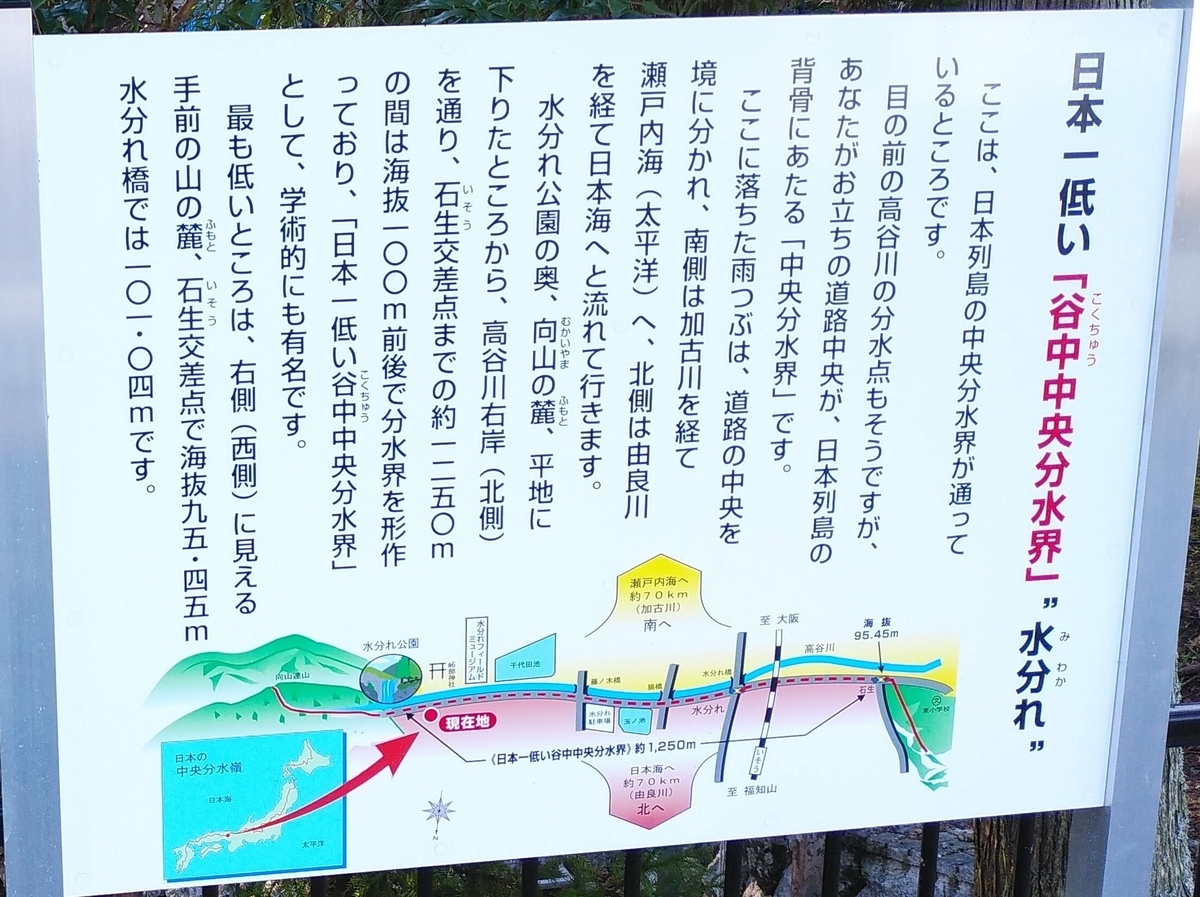

日本海側・太平洋側という言い方は、よく耳にされると思う。両者を分ける基準はいくつかあり得るが、その場所に降った雨が川となって日本海・太平洋(又は瀬戸内海)のどちらに流れるかを基準とすると、下図のように青森県から山口県まで本州を貫く一本の境界線が描ける。この線を中央分水嶺という。中央分水嶺は、ほとんどが山の稜線で、しかも、高く険しい山が多いから、中央分水嶺を越える陸路は、峠道か長いトンネルになるのが一般的だ。(例えば、群馬・長野県境の碓氷峠)

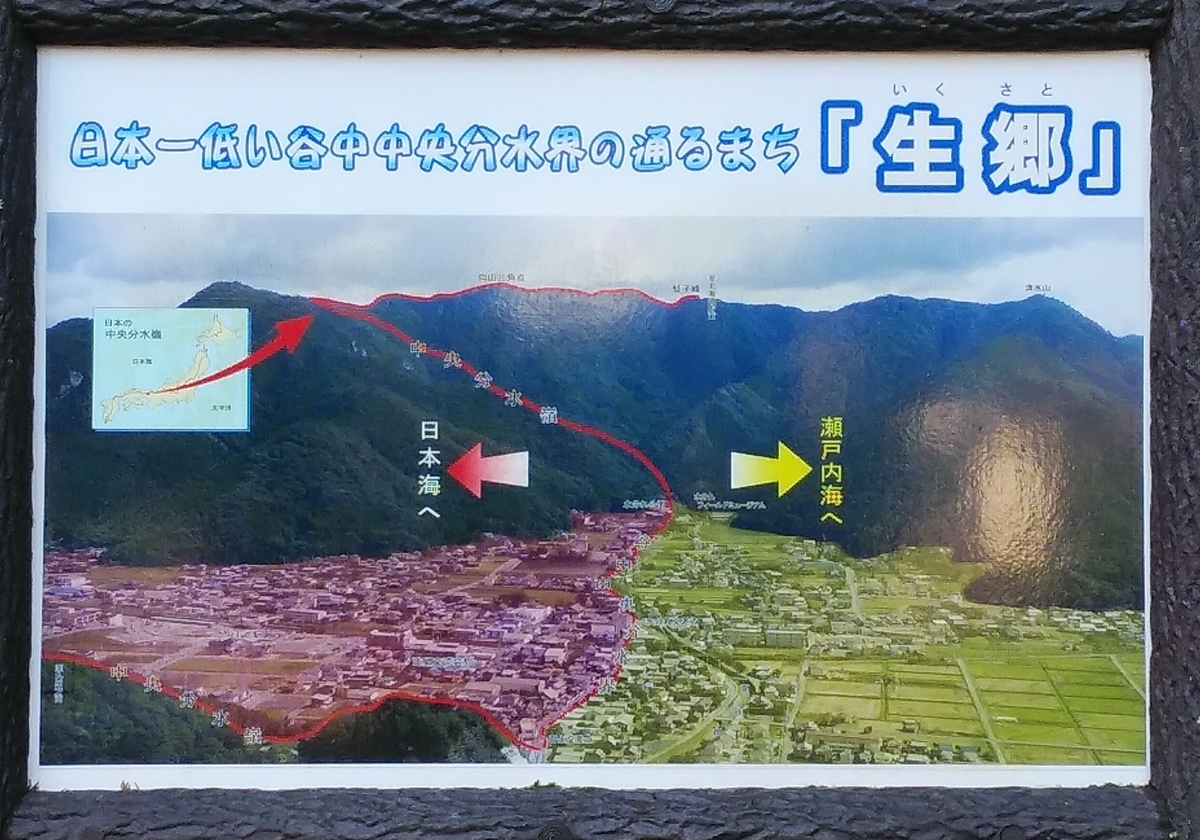

この中央分水嶺で最も低い場所は兵庫県にある。兵庫県丹波市の水分れ(みわかれ)地区である。海抜95.45m。1000mを超える高さもざらにある中央分水嶺にあって、100mにも満たないという低さ。もし海面が100m上昇したら、ここが海峡になって、本州が二つに分かれるということだ。ここの分水線は、山の稜線ではなく、人里の平地を横切っている。このような例外的な平地の分水嶺を、専門用語で谷中(こくちゅう)分水界という。容易に歩いて巡ることができる中央分水嶺として貴重な場所だ。

水分れの谷中分水界の東端から分水線を辿って西に向かって歩いてみた。東端にあるのが水分れ公園。公園内を小川が流れていて、そこに用水路の取水口が設けられている。小川はしばらくして加古川本流に合流し、兵庫県内を南に流れて、やがて瀬戸内海に行き着く。一方、用水路の水は川に流れ落ち、川は京都府に入って由良川本流に合流、日本海へと北に流れて行く。水の分岐点をはっきり目にすることができる稀少な箇所だ。

写真手前から左奥へ流れるのが高谷川、瀬戸内海に流れる。右側に分岐する用水路の水はやがて日本海に流れ着く。

北側にある分水点の方に向いて建っている。何か関係があるかも。

公園を出て、瀬戸内海へ流れる小川の土手上の緩い傾斜の道を下りていく。この道が分水線で、道を挟んで小川と反対側は、日本海側になる。道をしばらく進むと、旧国道の交差点に出る。その名は「水分れ」交差点。ここには小川を跨ぐ「水分れ橋」も架かっている。昔の嫁入り行列は、「水分れ=身分れ」を嫌って、この橋ではなく隣の橋を渡る風習があったとのこと。

写真奥から手前に来る道路が分水線。左・日本海側、右・瀬戸内海側

水分れ交差点から西に行ったすぐの所で踏切に会う。JR福知山線の踏切だ。交差する道路が分水線だから、踏切の地点で鉄道は分水嶺を越えていることになるが、こんなに何の障害もなく鉄道が中央分水嶺を通過できる所は希有だろう。大阪から来た電車が福知山(日本海側)へと軽快に通過して行った。さらに少し西に道路を行った辺りが、分水嶺の最低点の付近になる。一帯は明確な標高差もなく平らなので、最低点といっても、この辺りというしかない。この先で、分水線は再び山の尾根筋を辿る、文字どおりの分水嶺になる。

鉄道はここで中央分水嶺を越える。

道路が分水線。左・瀬戸内海側、右・日本海側。

奥に見える山から分水線は稜線になる。

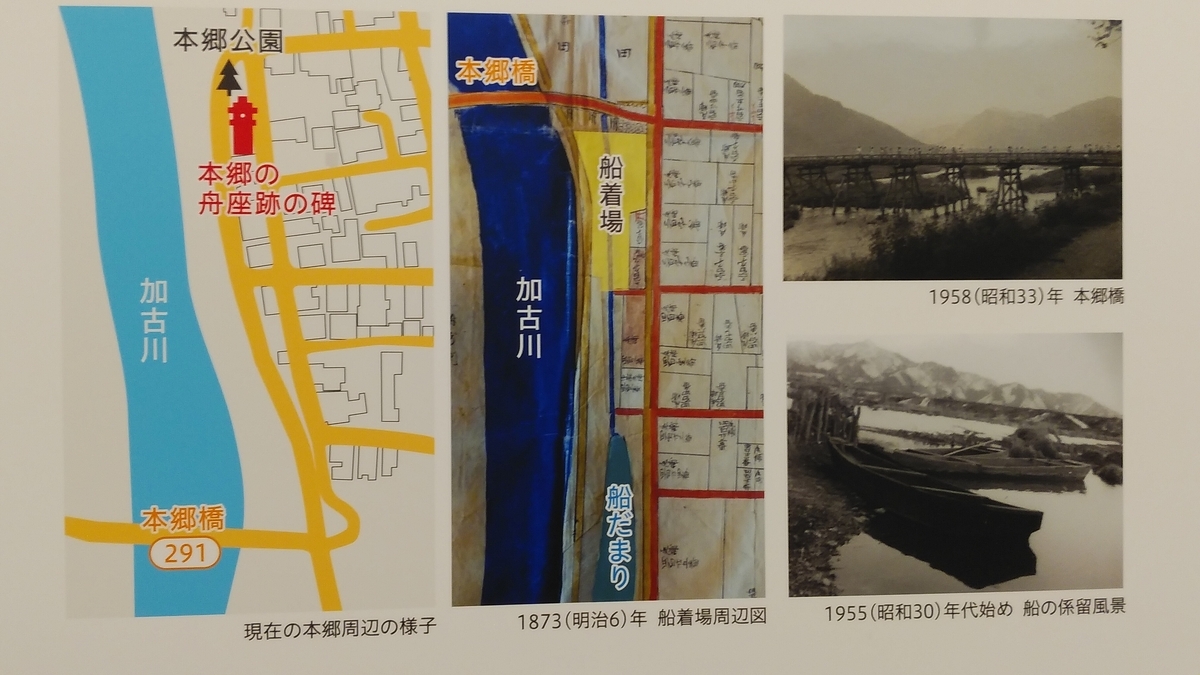

他の所では険しい峠になっているのも当たり前の分水嶺を、普通に人里を通過するのと変わらずに越えることができるので、水分れを含む氷上(ひかみ・丹波市の旧郡名)の一帯は、古来から、瀬戸内海側と日本海側をつなぐ回廊となってきた。道路、水運、鉄道がここに通じ、人や物が行き交ってきた。水分れから数km下流の本郷という集落にはかつて、瀬戸内海につながる加古川舟運の舟着き場があった。本郷から氷上回廊を陸送し、日本海へと流れる由良川沿いの福知山の川湊から再び舟で下った。人文だけでなく、植物や魚の中にも、この回廊を通って移動し分布域を拡げた種があるとのこと。このあたりのことは、水分れ公園にある「氷上回廊・水分れフィールドミュージアム」で学ぶことができる。