【乗車記録#2】旧信越本線 20221216

中央本線と関西本線の列車旅が楽しすぎたあまり、他にどこか乗りがいのある路線はないかと探したところ、信越本線がいいのではないかと思い、信越本線を乗り通してきました。

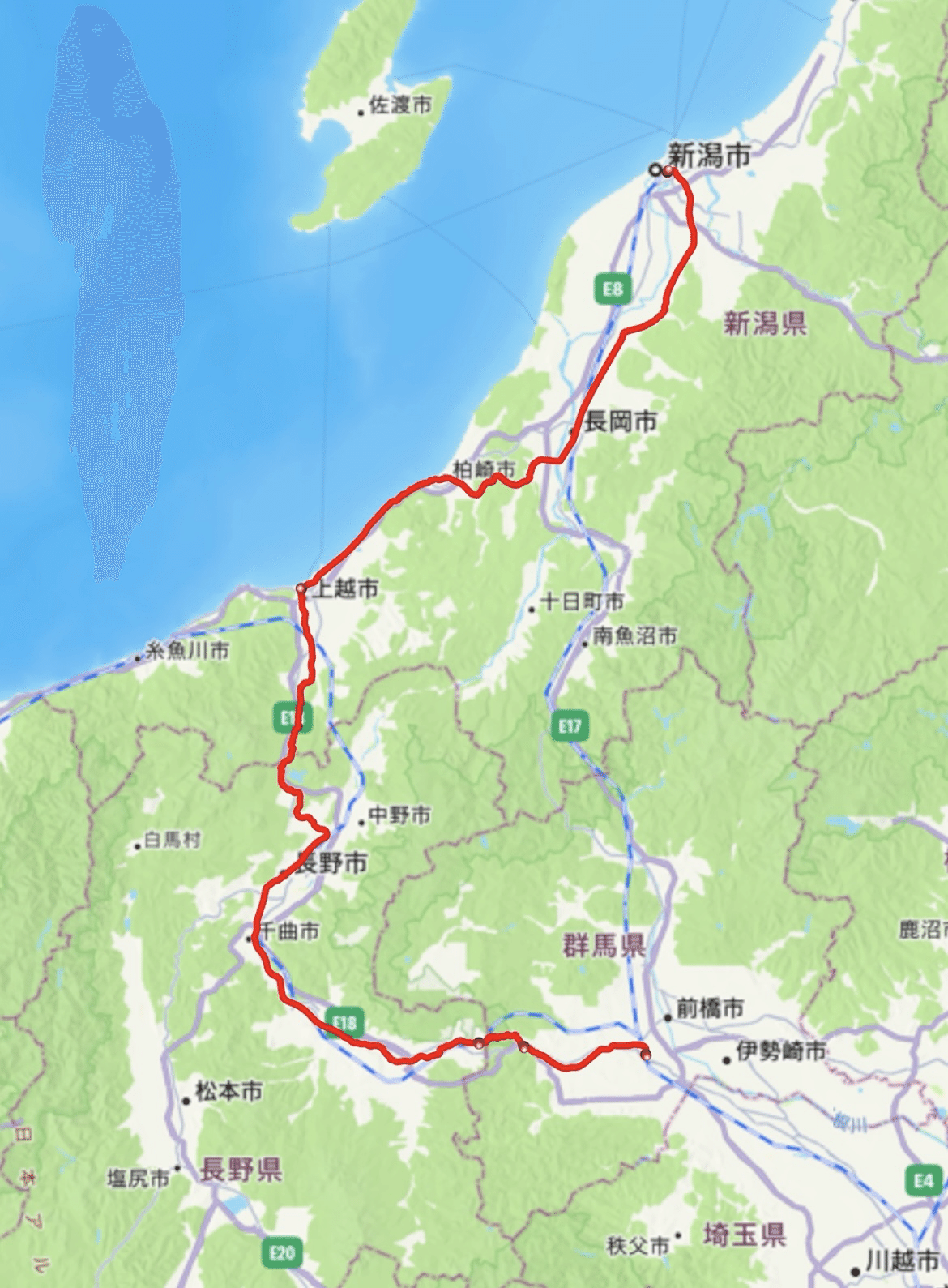

信越本線は高崎から軽井沢、長野、直江津などを経て新潟に至る路線です。

現在、新潟に向かう場合の主流のルートは上越新幹線又は上越線ですが、信越本線開通時は、現在の上越線などが通っている清水峠は技術的に鉄道を開通させることが困難であり、碓氷峠を越えて軽井沢、長野、妙高高原に迂回して日本海側に出るしかありませんでした。

※補足:信越本線のうち高崎〜軽井沢は、東京から中山道に沿って大阪に至る中山道幹線の一部として整備された路線で、軽井沢〜直江津はその中山道幹線の建設資材を港から輸送するために整備されたもの。

同じく新潟方面に向かう磐越西線も同じような理由で大きく迂回するような形になっていると聞いたことがあります。

信越本線は、その後の上越線や上越新幹線の開通により、関東圏と新潟を結ぶ幹線としての役割を失いました。

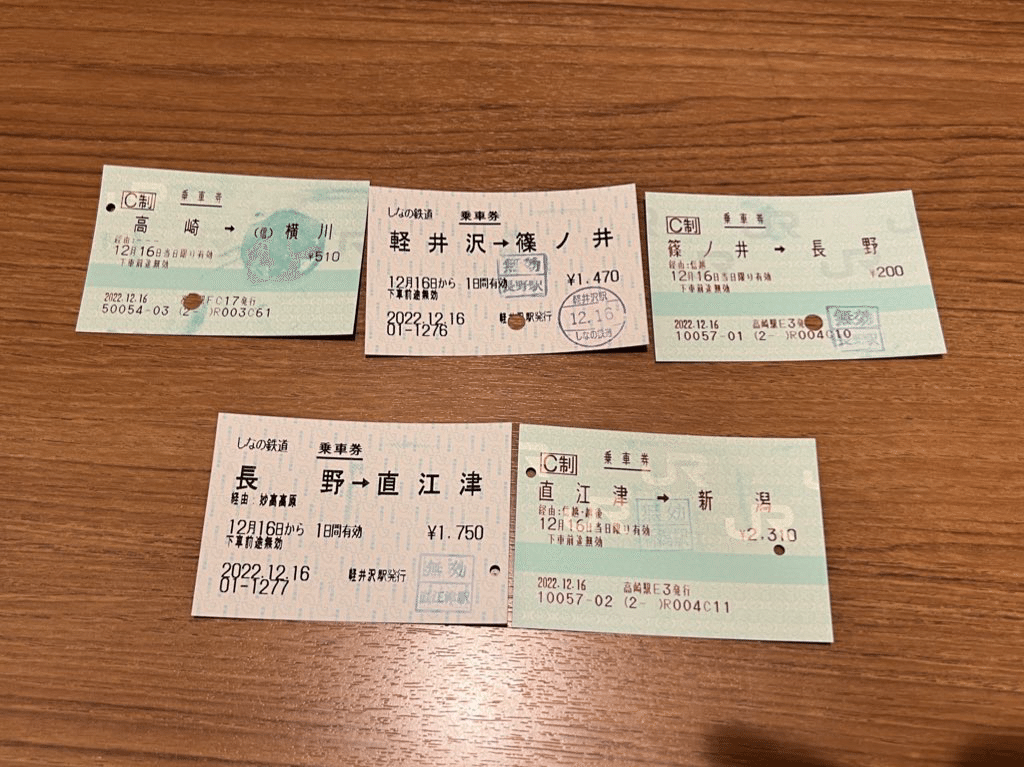

信越本線は北陸新幹線の開業に伴う一部廃線や第三セクター移管により、高崎〜軽井沢、篠ノ井〜長野、直江津〜新潟の3つに分断されてしまいました。今回の旅では廃線区間や第三セクターも含め、高崎駅から新潟駅までかつての信越本線の区間を鉄道などにより辿ることにしました。

7:50頃

東京から早朝の列車に乗って高崎駅にやってきました。ここが信越本線の起点です。

1.信越本線 普通 横川行(高崎→横川)

高崎駅からは信越本線の横川行き普通列車に乗車します。車内は通学時間帯ということもあり、学生で混雑していました。

8:14頃

安中駅に到着。

列車は安中市に入りました。

通学の学生は安中駅で一斉に降りていきました。

さっきまで学生で大混雑だった車内は一気にガラガラです。

8:26頃

松井田駅に到着。

ほとんどの乗客が降りてしまい車内は貸切状態です。

8:29頃

車窓からは険しい山々がよく見えます。

8:36頃

終着、横川駅に到着。

まだ信越本線の「信」にも「越」にも達していませんが、碓氷峠を目前にして、高崎から続く信越本線の線路はここまでです。

この先は行き止まりになっている

日中には横川駅のホームで荻野屋の「峠の釜めし」が売られています。

かつては碓氷峠を越える列車に機関車を付ける際に時間がかかるため、その間、軽井沢方面に向かう乗客に対して「峠の釜めし」を販売していたようです。

現在も横川に訪れる観光客に対して販売を続けています。

険しい碓氷峠を越えるため、機関車を2両繋いでいた

2.徒歩による碓氷峠越え(横川→軽井沢)

横川駅から軽井沢駅までの間は廃線となりました。

線路跡は横川駅から先に続いています。

一部の線路は、碓氷峠で活躍した列車などが保存されている「碓氷峠鉄道文化むら」へ続いています。

信越本線の廃線まで使用していた横川運転区を転用

さて、ここから先は鉄道がないため、鉄道を使わずに碓氷峠を越えなければなりません。

代替交通として路線バスがありますが、バスは碓氷バイパスという旧信越本線とは離れた場所を通っています。

※別日に乗車

8:46頃

横川駅を出発。

せっかくなので、より信越本線に近くを通れるよう歩いて碓氷峠を越えることにしました。

横川からは「アプトの道」という信越本線旧線の廃線跡を活用した遊歩道が整備されていますので、途中の旧熊ノ平信号場までは「アプトの道」を辿りたいと思います。

補足しますと、信越本線の横川駅〜軽井沢駅間は明治26年に開業して以来、「アプト式」という、通常の車輪とレールに加えて歯形のレールと歯車を噛み合わせて進む方式で、昭和38年まで使用していました。

アプト式が廃止になった後は、通常の鉄道と同じように粘着式(歯車などは使わず、鉄車輪とレールの摩擦力により進む)に変更され、線路も付け替えられました。

新線は碓氷峠鉄道文化むらのEF63形電気機関車の運転体験のために現在も使われている

このお猿さんたちはナニをしているのか?

9:10頃

国の重要文化財に指定されている旧丸山変電所に到着。険しい碓氷峠を越える機関車に電力を供給する役割もあったそうです。

9:25頃

峠の湯付近に到着。

この辺りで新線と旧線が分かれます。

普段は立入禁止だが、特別に廃線の上を歩くことができるイベントも開催されることがある

とんでもない勾配だが、最大勾配の66.7‰区間はもっと軽井沢寄りにあるとのこと

私は旧線跡をひたすら進みます。

9:40頃

霧積ダム湖が見えました。

9:55頃

横川駅から1時間ほどが経過し、有名な「めがね橋」に到着しました。

昔はここを鉄道が行き交っていた

架線柱も橋梁もきれいに残っており、今にも鉄道が走ってきそうな雰囲気がある

10:15頃

旧熊ノ平信号場に到着。

新線と合流します。アプトの道はここで終わりです。

ここで旅の安全を祈願した

過去には悲惨な事故が起こったことも

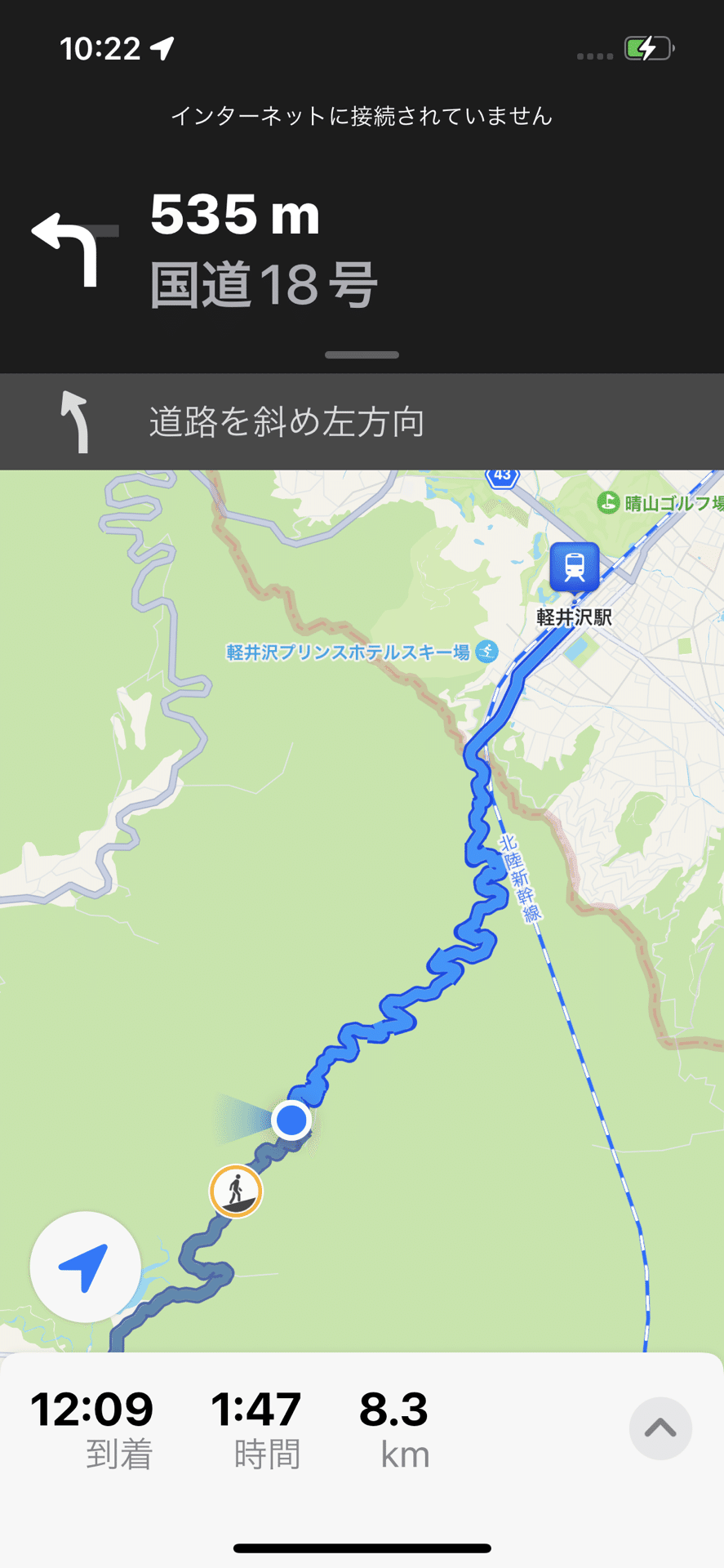

アプトの道が終わったため、ここから先は国道18号をひたすら登り続けます。

ヘアピンカーブの連続で気が遠くなる

国道18号沿いにも信越本線の遺構が所々に見られました。信越本線の雰囲気を感じながら碓氷峠、軽井沢目指します。

11:15頃

歩みを進め、めがね橋から7.4km、碓氷峠まであと2.2kmの地点まで来ました。カーブの数がいくつあるのか分かりませんが、「カーブ146」の標識がありました。とんでもない数のカーブです。

11:40頃

横川駅出発から約3時間、碓氷峠に到達しました。

碓氷峠の標高は956m、横川駅の標高は388mですので、標高差568mを自分の足で登り切ったことになります。

碓氷峠からは遠くに先ほどまでいたであろう関東平野の町が薄らと見えました。

ここから先は長野県北佐久郡軽井沢町に入ります。

高崎駅で分かれた北陸新幹線とも碓氷峠を軽井沢方面に少し下ったあたりで合流しました。

11:55頃

軽井沢駅の近くまで降りてきました。

駅の手前にも信越本線の遺構がありました。

(現在は再開発が進められており、見ることができないかもしれません。)

線路や架線は剥がされていた

12:15頃

軽井沢駅に到着しました。

横川駅から約3時間半かかりました。

我ながらよく頑張ったと思います。

昼食は信州そばをいただきました。

長野に来たらそばを食べずにはいられない体になっています。

長野のそばは他のどこのそばよりも美味しい。

喉越しが良く、すっきりとした雑味のない味わいのそばと、口当たりの優しい山葵が胃袋を掴んで離しません。

軽井沢駅では峠の釜めしが売られていたので購入しておきました。どこかのタイミングでいただきたいと思います。

3.しなの鉄道 普通 小諸行(軽井沢→小諸)

13:08頃

軽井沢駅から先はありがたいことに鉄道があります。

ここから先の区間は北陸新幹線開業後、信越本線から第三セクターの「しなの鉄道」に移管されました。

国鉄型の小諸行き普通列車に乗車して長野方面に向かいます。

13:18頃

車窓からは浅間山が大変よく見えました。

特急「あさま」で険しい碓氷峠を越えたのちに浅間山を見たときの感動はひとしおのものでしょう。

13:32頃

終着、小諸駅に到着。

小諸駅は信越本線時代は特急「あさま」の停車駅として栄えました。しかし、北陸新幹線開業後は隣町の佐久市に佐久平駅が開業し、特急の来なくなった小諸駅は衰退した一方、佐久平駅は新幹線により発展したそうです。

それでもなお小諸駅は特急停車駅だった時代の格式高い雰囲気が残っています。

4.しなの鉄道・JR信越本線 普通 長野行(小諸→長野)

13:45頃

小諸駅からは新型車両による長野行き普通列車に乗り換え、長野駅まで向かいます。

車両はSR1系で、車両は新潟エリアでよく見かけるE129系電車とほぼ同じかと思います。

14:07頃

上田駅に到着。

北陸新幹線も停車する駅です、

上田市は城下町として栄えた東信地域を代表する都市であり、駅周辺の雰囲気も他の駅と比べて活気を感じます。

乗客もこの駅から多く乗ってきました。

14:23頃

戸倉駅に到着。

しなの鉄道には湘南色の115系が残っているようです。

14:25頃

千曲駅に到着。

列車は千曲市に入りました。日本最長の川「信濃川」の長野県内での名称「千曲川」の名を冠しています。

ここまで来ると長野市が近づいてきたように思えます。

14:36頃

篠ノ井駅に到着。

列車は長野市に入りました。

篠ノ井駅から長野駅までの間は第三セクターに移管されず、JR信越本線のままとなっています。

長野と名古屋を結ぶ特急「しなの」が多数往来しており、収益が見込めるとJR東日本が判断し、信越本線のまま残したのかもしれません。

14:50頃

終着、長野駅に到着。

善光寺などの観光もしたいところですが、次の列車までの時間が少ないので今回は諦めました。

5.しなの鉄道北しなの線 普通 妙高高原行(長野→妙高高原)

15:09頃

長野駅から先は再び第三セクターの区間となります。

しなの鉄道北しなの線の妙高高原行き普通列車に乗車します。

ドア開閉音が東海道新幹線等で使われているものとと同じでびっくりしました。

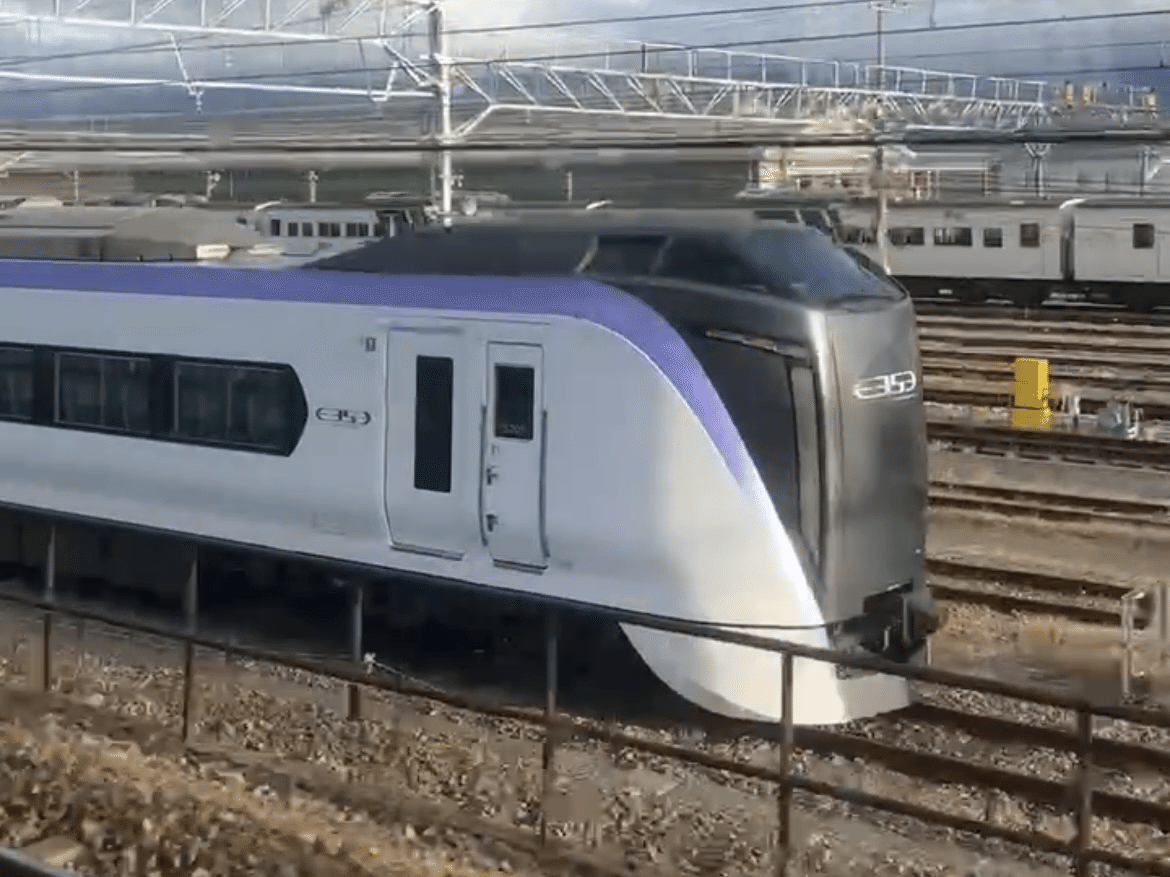

長野駅出発後まもなく、長野総合車両センター付近を通過。首都圏で活躍する列車、活躍していた列車もたくさん置かれています。(動画のスクショなので画質が粗いです。)

15:17頃

三才駅に到着。本当に3歳になった記念に訪れる三歳児も多くいるらしいです。

15:22頃

豊野駅に到着。

ここからは飯山線が分岐しています。

飯山線はここから飯山駅、新潟県の十日町駅などを経由し、越後川口駅で上越線と合流します。

豊野駅を過ぎると、列車は善光寺平を抜け出し、険しい山岳地帯へと進み出します。

わずかながら積雪が見られる

15:38頃

古間駅に到着。

一面一線の駅ですが、元々は二面二線の駅と思われ、隣には廃線とホーム跡と思しきものが残っています。

なお、古間駅の標高は約633mあり、東京スカイツリーの高さ634mと概ね同じくらいになります。

15:43頃

黒姫駅に到着。

黒姫高原はよく聞くスキー場かなと思います。

冬季にはスキー客の利用もあるのですかね。

15:53頃

終着、妙高高原駅に到着。

列車は新潟県妙高市に入りました。

しなの鉄道北しなの線の区間はここまでです。

6.えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン 普通 直江津行(妙高高原→直江津)

15:58頃

妙高高原駅からはえちごトキめき鉄道妙高はねうまラインの区間になります。

直江津行き普通列車に乗車し、日本海を目指します。

車両はトキ鉄のET127系電車で、元はJR東日本のE127系電車でした。

妙高高原駅を出発してしばらくの間は、あたりは吹雪いており車窓は真っ白でした。

16:16頃

二本木駅に到着。

山岳地帯を抜け出し、雪も雨に変わりました。

この駅は全国的にも珍しいスイッチバックが残る駅です。

映像は残せませんでしたが、運転士が運転席から離れることなく、車両を後退させていたのが印象的でした。

16:36頃

上越妙高駅に到着。

列車は上越市に入りました。

ここで長野から分かれた北陸新幹線と合流します。旧信越本線と北陸新幹線の並行区間はここまでです。

ここから旧信越本線は長岡、新潟方面へ、北陸新幹線は金沢方面へ向かいます。

16:45頃

高田駅を出発。

上越市の中心たる駅で乗客は多く、妙高高原駅出発時はガラガラでしたが、2両編成の電車は学校帰りの学生でパンク寸前の大混雑です。

列車はこの後、上杉謙信の城下町「春日山」などを経て直江津へ至ります。

16:51頃

終着、直江津駅に到着。冬至が近く日が短いのであたりはすっかり暗くなりました。

直江津駅はかつて日本海ひすいライン(旧北陸本線)、信越本線、北越急行が乗り入れる日本海側の拠点駅の一つです。

直江津駅では次の列車の乗り換えまでに時間がありましたので、「峠の釜めし」は直江津駅のホームでいただくことにしました。

一番美味しくいただくには、出来立てかもしくは電子レンジで温めるなど温かいタイミングでいただいたのがベストかと思います。

7.信越本線 普通 長岡行(直江津→長岡)

直江津駅から先はJR東日本の信越本線となります。

直江津駅から新潟駅までの区間は、元々は越後鉄道という私鉄でしたが、明治40年に国有化されました。

大阪から日本海側を経由して青森、北海道を結ぶ「日本海縦貫線」を構成しています。

かつては特急街道と呼ばれるほど多くの特急列車や寝台特急列車が行き交っていましたが、現在は短距離の特急列車がわずかに残るのみです。

17:41頃

直江津駅からは信越本線の長岡行き普通列車に乗車し、日本海側を北上します。

ようやく旧信越本線の区間もあと半分ほどになったところかと思います。

なお、ここから先は車窓が真っ暗なのでほぼ文字だけの記録になります。

折り返し、普通 長岡行となる

18:08頃

米山駅に到着。

列車は柏崎市に入りました。上越市は広かったですね。

米山駅から青海川駅にかけては特に海が近く、車窓からは美しいオーシャンビューを楽しめます。

18:23頃

柏崎駅に到着。

また一つ大きな町に辿り着きました。

ここから海沿いを走る越後線と内陸部を走る信越本線に分かれますが、このまま信越本線に乗り続けます。

18:47頃

塚山駅に到着。

列車は長岡市に入りました。

外が少し見えましたが、すでに雪が積もっているようでした。

19:04頃

疲労のあまり眠ってしまい、宮内駅を出発したあたりで目が覚めました。気づいたら終着駅まであと一駅です。

宮内駅は上越線の終点です。高崎駅で分かれた上越線とは久々の合流となります。

19:08頃

長岡駅に到着。新潟県下第二の都市の中心駅というだけあり、駅の規模も大きいです。

ここは花火で有名な町。いつか花火を見に長岡をまた訪れたいと思います。

8.信越本線 普通 新潟行(長岡→新潟)

19:27頃

長岡駅で最後の乗り換えです。

新潟行き普通列車で信越本線の終点の新潟駅へ向かいます。高崎駅を出発してから約11時間、旧信越本線全区間を辿る旅も終盤です。

19:38頃

見附駅に到着。

見附市は県下で最も面積が小さい町で、同市の駅は見附駅のみです。かつては「越後交通」が市内に鉄道駅を設置していたようです。

19:52頃

東三条駅に到着。

三条市の中心たる駅で、市内で最も利用者数の多い駅です。当駅からは弥彦・燕三条方面へ向かう弥彦線が分岐しています。

三条市は金物を中心としたものづくりで有名な町で、金物屋をルーツとする有名アウトドアブランドの「スノーピーク」の本社があることでも知られています。

20:00頃

加茂駅に到着。

加茂という名前の駅を通るのは先週の関西本線に続いて二度目です。加茂市は越後の小京都として知られ、一度は訪れてみたい町の一つです。

20:08頃

田上駅に到着。

田上町は新潟近郊の小さな町で、新潟市や加茂市などのベッドタウン的な町です。

平成の大合併の際に合併の協議もなされたようですが、協議は調わなかったようです。

20:12頃

矢代田駅に到着。

高崎駅を出発して12時間、ついに列車は新潟市に入りました。信越本線の旅もいよいよ大詰めです。

20:20頃

新津駅に到着。

古くから鉄道のまちとして知られる新津は新潟市街や長岡・直江津へ向かう信越本線、会津地方へ向かう磐越西線、山形・秋田へ向かう羽越本線が集結する鉄道交通の要衝です。

20:34頃

列車は最後の途中駅、越後石山駅を出発しました。白新線と合流し、次は信越本線の終点の新潟駅です。

20:40頃

朝8時に高崎駅を出発してから13時間半、信越本線の終点、新潟駅に到着しました。

横川駅から軽井沢駅まで約14km歩いて碓氷峠を越えたり、切符を何枚も買い、列車を何度も乗り換えて山間部を走ったり、海沿いを走ったり、すごく壮大な旅でした。

新潟市内に1泊し、翌日市内を軽く観光して旅を終わりにしたいと思います。

新潟駅は最近建て替えられて高架化し、その際に在来線ホームから直接上越新幹線に乗り換えられるようになりました。

(番外編)新潟市内の観光

翌日12月17日、うっかり寝坊してしまい、気づいたら朝の10時くらいになっていました。

もし早朝に乗る予定の列車があったら大変なことになっていました。

お陰で朝はほとんど活動できませんでしたので、ホテルをチェックアウトした後、少し早い昼食を食べに出かけました。

◎万代シティバスセンターのカレー

新潟に来たら必ず食べたいと思っていた新潟名物「バスセンターのカレー」。県内外にファンが多数おり、時間によっては行列ができます。

最初の口当たりは柔らかいのですが、辛味が遅れてやってきます。

コスパも非常に良く、大盛り(当時は600円)だと私には多すぎるくらいでした。今は値上がりしていると思います。

◎再び新津へ

昼食を済ませた後、どこへ行こうか迷いましたが、せっかくの鉄道旅ですので、鉄道の町・新津へ行くことにしました。

信越本線で新潟駅から約20分、新津駅に到着です。

隣の駅がいくつにも分かれている

時間がなかったので、タクシーに飛び乗り「新津鉄道資料館」へ急ぎました。

私自身あまり詳しくないので、詳しい展示内容は割愛しますが、資料館に保存されている、新潟で活躍した車両たちを少しご紹介します。

○国鉄485系電車

国鉄特急の代表格とも言える車両かと思います。

まだ新型の特急車両も少なかった私の子供時代、特急といえば485系でした。

新潟近辺では特急「北越」「いなほ」などで活躍、北陸エリアでも「雷鳥」などで活躍しました。

○国鉄115系電車

つい最近まで新潟でも見られた115系ですが、2022年3月をもって新潟からは姿を消しました。

現在もしなの鉄道のほか、中国地方を中心に活躍しています。

○新幹線E4系電車

「Max」としておなじみの新幹線E4系電車。通勤客を中心に、とにかく多くの乗客を乗せることを目的に作られたのがE1系やE4系などの「Max」と呼ばれる新幹線です。

E1系はいち早く引退し、残ったE4系は晩年は上越新幹線の「Maxとき」「Maxたにがわ」として活躍しました。そのE4系も2021年10月をもって引退。一度は乗ってみたかった車両です。

○新幹線200系電車・C57形蒸気機関車

新幹線200系電車は、東北・上越新幹線の黎明期を支えた車両です。

2004年10月、200系で運行された「とき325号」は運行中に新潟県中越地震が発生し、その影響により脱線しましたが、誰ひとり負傷者を出さなかったことは鉄道ファンの間では有名な話です。

2013年4月14日に上越新幹線でラストランを迎えました。

C57 19号機は元々山口県の小郡機関区の所属でしたが、その後各地を転々とし、新津機関区の配属となりました。1972年9月に引退し、現在は新津の資料館で保存されています。

「シゴナナ」で親しまれるC57は現在も「SLばんえつ物語」(磐越西線の新津〜会津若松)や、「SLやまぐち」(山口線の新山口〜津和野)で活躍しています、

新津鉄道資料館の見学を終えた後、結局時間が余ったので、新津駅までは歩いて戻りました。

道中にある店の看板は鉄道の街ということで、駅名標風になっていました。

新津駅に戻ってきました。

駅舎は現代チックな橋上駅舎です。

再び新潟駅に戻り、新潟駅からは新幹線で帰ることにしました。(渋谷方面に用事があったため大宮で下車します。)

信越本線経由だとあんなに時間がかかったのに、新幹線だと1時間半強で関東まで帰れます。

17:15頃

大宮駅に到着。大宮駅にはE2系のたにがわ号上野行きが止まっていました。

ここからは湘南新宿ラインで都内へ向かいました。

これをもって旧信越本線と新潟の旅は完結です。