皆様おはようございます。。小馬太郎兵衛です。

体温はやっと昨日解熱致しまして、喉も完調とは程遠いですが、少なくとも葛城ユキもバリトンボイスでもなくなりました。

今週は頭の月曜日からこのニュースが耳に入ってきており、いずれじっくり取り上げなければならないネタだと思っておりましたらば、やっぱりあっという間の熱発と、コロナほどではないんですが今まで経験した咽頭炎の中では最大級に匹敵するノドの痛みが待ち受けておりまして…ってボージョレ・ヌーヴォーかって話なんですがw、やっと熱発とものどの痛みともに抜け出したので、今週アタマから寝っぱなしだったので回らなくなったアタマを回し始めようとするためにもですね、これはじっくりと書いておきたいなと思うところであります。

これによりますと、JRグループ各社は共同でプレスリリースを出し、再来年2026年3月をめどに、往復乗車券と連続乗車券の廃止、それに伴って、片道601キロ以上の区間を往復する場合に1割引き、学割使用だと2割引きになる往復割引制度を廃止するというもの。

JRグループ各社は、新幹線から在来線特急や急行列車に乗り継いで旅行を行う際に、在来線特急や急行列車の料金を半額割り引いていた「乗り継ぎ割引」という制度を今年3月に全廃したばかりで、関係各所に大きな衝撃をもって伝わっております。

ただでさえその半月くらい前でしたか、この冬から青春18きっぷの大きな利用制度の変更が伝えられており、ただでさえ乗り鉄界隈はどうやってちょっとでも安く乗り鉄を楽しんでやろうかとさざめいていた時期に伝えられた、あまりにも大きな制度変更。

これがどの程度の制度変更かというと、生活しているレベルで例えると、これは本当に個人的な感想なのでこれに関しての異論反論は一切お受けいたしませんが、JRグループの根幹である乗車券販売制度の概念から考えると、すなわち日本国憲法が一部条文の改正を行うレベルであるという認識で今回のニュースを受け止めております。

背景にはニュースにもある通り、IC乗車券やチケットレス販売の拡充で、紙の乗車券を使う頻度が大幅に減った要因に加え、国鉄時代に制定された旅客営業規則、それでは補えない場合の補足的な役割の旅客営業取扱基準規定という2つのおおまかな決まりで運用されていたところ、各種電子乗車券等の普及により、これらの規則や規定によらない、或いは新たな電子乗車券サービスを開始するたびに大幅な規則改定せざるを得ない状況で、いわば現実と規則の乖離が起きている状態だったので、JRグループはなるべく現状の旅客営業規則のスリム化と、新たな決まり事へのスムーズな移行を狙っているのかなと正直思います。

例えば皆さん、新幹線に乗るときにスマホでネット予約されるか、みどりの窓口の指定席券売機でバシバシ叩かれるか、いや不安だからみどりの窓口か。

皆様はどれをご利用になってらっしゃいますでしょうか。

僕はまだチケットレスは全く慣れていなくて、でも都内から千葉に帰るのに、総武快速グリーン車より成田エクスプレスのえきねっとチケットレスのほうが料金が安いとか、こらもう盛大なバグと申し上げても過言ではないと思うくらいには、まだチケットレスサービスには慣れてはおりません。

しかし、全国を駆け回るビジネスパーソンたるもの、東海道新幹線であればもはや移動中にスマホで乗れそうな列車を即予約、ちょっと遅れそうになったら即変更。

そんなスキルはもはや当たり前というか、それくらいの移動スキルを持たないと令和のビジネスパーソンは勤められません。

ですが、これが例えば東京~仙台間のJR東日本区間ですとか、東京~新大阪間のJR東海内で完結するのであればいいのですが、これが東京~広島間のJR西日本区間に入ればどうでしょう。これでも往復チケットレスだと往復割引あるのかしら(調べとけ)。

或いはちょいといろいろなところを回遊しながら旅をしたいという向きにはどうでしょう。

片道乗車券を作るのにも指定席券売機だと結構手間がかかるんですよね。

例えば。

柏から特急ひたちで常磐線経由で仙台まで行き、帰りは東北新幹線経由で東京~稲毛まで帰ってくる乗車券を作ろうとします。

指定席券売機で何の迷いもなく作ることが出来る方挙手!

え~。

人前だとできるかなあ。「迷いなく」できる自信はございません。

いや、これは指定席券売機でちゃんと自分で作ることが出来るんですが、たぶん乗り換え案内から乗り換え列車を選び、さらに乗り換えて目的地を選ぶ手順が必要なので、ちょっとでも複雑な片道きっぷを作ろうと思ったら、やっぱりたいがいの方はみどりの窓口に行くことになります。

…そのみどりの窓口がありませんのや。。。

往復きっぷくらいは指定席券売機で十分なんですが、ちょっとでも小難しい乗車券、或いは連続乗車券になると、これはもう窓口突撃一択。

しかも指定席申込用紙の裏か何かに丁寧に経路を書いて、「こんな経路で乗車券と特急券が欲しいんですが…」とアタックしなけれなばなりません。少なくとも僕の脳内スキルでは。

というのはひとえにそうそう遠距離旅行など出られないこと、連続乗車券を使うような機会がそうそうないこと。

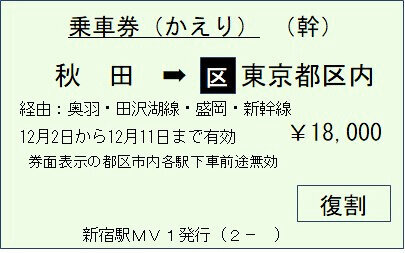

僕の中では往復割引切符は、2015年12月に突撃で広島往復旅行をした際に利用したきり。

連続乗車券は、2018年9月に義理の母方の法事の際に福井へ行ったついでに大阪へ出かけようとした際に、

連続1・稲毛~東京~米原~福井

連続2・福井~京都~大阪市内

という連続乗車券を作ったのが最後。

連続乗車券というのは、片道きっぷを2枚つなげたようなもので、乗車区間が一部重複した際に、片道乗車券だと区間が重複するところで運賃計算を打ち切って計算するところ、これを2枚につなげると、別の目的地へ行く際に有効日数が通算されるというメリットがあります。

上記の例でいうと、米原から先の湖西線との合流点、近江塩津から福井までの区間が重複するので、このようなきっぷになります。

もっとややこしいことを言うと規69条の特定区間の関係で米原からが重複しているといういい方もできるんですが、これは連続1の乗車券にはなんら関係ないのでいいですw

例えば往復割引も、これも旅客営業規則のライフハックと申しますか、いろいろと揉める罠がございまして。

よくある話が、窓口で東京駅(東京都区内)から新神戸まで往復下さいといった時、実は新幹線で言うところの一つ向こうの西明石までの往復乗車券を買った方が、西明石だと片道600キロをこえているので(この表現要注意w)、単純に新神戸往復を買うより安くなる、しかも途中下車できますよ…と気を利かせて窓口氏が出したら「何してくれんねん明石の天文台に用事なんかあるかはよ新神戸で出せや急いどんねん」と苦情を言われてしまうというパターン。

ちなみに「片道600キロをこえて」に「この表現要注意」と書いたのは、規則の条文は極めてお役所的にできており、「以内」「以上」と「こえて」は別物ですのでご注意を。

分かりやすく言えば、先ほども書いた通り「片道601キロ以上の往復乗車券は往復割引の対象」となるのであって、これは国家資格の試験に出ますから皆さんチェックですよ~。

え~。

こうした話はなかなか理解が追いつきづらい世の中になっており、だったらもういっそチケットレスに向けて決まり自体を替えちゃえ…ということに向かっているのかなあ。

おそらくJRグループは、すぐ将来に迫ったチケットレス乗車券化などに向けて、旅客営業規則自体をスリム化しようとしているのかなと思っております。

次に打つ手は運賃制度そのものなのか。

遠距離逓減制に手を付けたら本格的にヤバい。JRは基本的に、遠くへ乗れば乗るほど運賃がどんどん安くなる、というか高止まりしていく制度なので、そこに手を付けられたら痛いなあ。

あとは途中下車制度にも手を付けますかね。IC乗車券だと途中下車制度そのものがないので、その関係で「東京近郊区間」というものが、今や長野県松本市から福島県いわき市まで設定されているくらいなので、そこもどう出ますか。

ただ途中下車制度に手を付けてしまうと、新幹線などの長距離列車が前途運行打ち切りになった際に旅客が思い切り不利を受ける(運賃打ち切り計算になってしまう)ので、そのあたりは各社共に慎重なご判断を願いたいところ。

ただ、現状ちょっとややこしいきっぷはどうしてもみどりの窓口に行かなければいけないルールであるにもかかわらず、窓口自体を先に大幅に減らしている。

或いは関東地方でネット予約したJR九州管内のきっぷが関東地方で発券できない、九州に行って発券しようと思っても大混雑、或いは窓口はおろか発券する端末すら置いていないという状況は、どうにかしないと本当にお客さんごっそり減りますよ。特に若い人。

規則のスリム化は理解できますが、JR各社はネット乗車券などの対応を、もう少し本気で考えないといけない時期に来ているのではと思います。

体温はやっと昨日解熱致しまして、喉も完調とは程遠いですが、少なくとも葛城ユキもバリトンボイスでもなくなりました。

今週は頭の月曜日からこのニュースが耳に入ってきており、いずれじっくり取り上げなければならないネタだと思っておりましたらば、やっぱりあっという間の熱発と、コロナほどではないんですが今まで経験した咽頭炎の中では最大級に匹敵するノドの痛みが待ち受けておりまして…ってボージョレ・ヌーヴォーかって話なんですがw、やっと熱発とものどの痛みともに抜け出したので、今週アタマから寝っぱなしだったので回らなくなったアタマを回し始めようとするためにもですね、これはじっくりと書いておきたいなと思うところであります。

これによりますと、JRグループ各社は共同でプレスリリースを出し、再来年2026年3月をめどに、往復乗車券と連続乗車券の廃止、それに伴って、片道601キロ以上の区間を往復する場合に1割引き、学割使用だと2割引きになる往復割引制度を廃止するというもの。

JRグループ各社は、新幹線から在来線特急や急行列車に乗り継いで旅行を行う際に、在来線特急や急行列車の料金を半額割り引いていた「乗り継ぎ割引」という制度を今年3月に全廃したばかりで、関係各所に大きな衝撃をもって伝わっております。

ただでさえその半月くらい前でしたか、この冬から青春18きっぷの大きな利用制度の変更が伝えられており、ただでさえ乗り鉄界隈はどうやってちょっとでも安く乗り鉄を楽しんでやろうかとさざめいていた時期に伝えられた、あまりにも大きな制度変更。

これがどの程度の制度変更かというと、生活しているレベルで例えると、これは本当に個人的な感想なのでこれに関しての異論反論は一切お受けいたしませんが、JRグループの根幹である乗車券販売制度の概念から考えると、すなわち日本国憲法が一部条文の改正を行うレベルであるという認識で今回のニュースを受け止めております。

背景にはニュースにもある通り、IC乗車券やチケットレス販売の拡充で、紙の乗車券を使う頻度が大幅に減った要因に加え、国鉄時代に制定された旅客営業規則、それでは補えない場合の補足的な役割の旅客営業取扱基準規定という2つのおおまかな決まりで運用されていたところ、各種電子乗車券等の普及により、これらの規則や規定によらない、或いは新たな電子乗車券サービスを開始するたびに大幅な規則改定せざるを得ない状況で、いわば現実と規則の乖離が起きている状態だったので、JRグループはなるべく現状の旅客営業規則のスリム化と、新たな決まり事へのスムーズな移行を狙っているのかなと正直思います。

例えば皆さん、新幹線に乗るときにスマホでネット予約されるか、みどりの窓口の指定席券売機でバシバシ叩かれるか、いや不安だからみどりの窓口か。

皆様はどれをご利用になってらっしゃいますでしょうか。

僕はまだチケットレスは全く慣れていなくて、でも都内から千葉に帰るのに、総武快速グリーン車より成田エクスプレスのえきねっとチケットレスのほうが料金が安いとか、こらもう盛大なバグと申し上げても過言ではないと思うくらいには、まだチケットレスサービスには慣れてはおりません。

しかし、全国を駆け回るビジネスパーソンたるもの、東海道新幹線であればもはや移動中にスマホで乗れそうな列車を即予約、ちょっと遅れそうになったら即変更。

そんなスキルはもはや当たり前というか、それくらいの移動スキルを持たないと令和のビジネスパーソンは勤められません。

ですが、これが例えば東京~仙台間のJR東日本区間ですとか、東京~新大阪間のJR東海内で完結するのであればいいのですが、これが東京~広島間のJR西日本区間に入ればどうでしょう。これでも往復チケットレスだと往復割引あるのかしら(調べとけ)。

或いはちょいといろいろなところを回遊しながら旅をしたいという向きにはどうでしょう。

片道乗車券を作るのにも指定席券売機だと結構手間がかかるんですよね。

例えば。

柏から特急ひたちで常磐線経由で仙台まで行き、帰りは東北新幹線経由で東京~稲毛まで帰ってくる乗車券を作ろうとします。

指定席券売機で何の迷いもなく作ることが出来る方挙手!

え~。

人前だとできるかなあ。「迷いなく」できる自信はございません。

いや、これは指定席券売機でちゃんと自分で作ることが出来るんですが、たぶん乗り換え案内から乗り換え列車を選び、さらに乗り換えて目的地を選ぶ手順が必要なので、ちょっとでも複雑な片道きっぷを作ろうと思ったら、やっぱりたいがいの方はみどりの窓口に行くことになります。

…そのみどりの窓口がありませんのや。。。

往復きっぷくらいは指定席券売機で十分なんですが、ちょっとでも小難しい乗車券、或いは連続乗車券になると、これはもう窓口突撃一択。

しかも指定席申込用紙の裏か何かに丁寧に経路を書いて、「こんな経路で乗車券と特急券が欲しいんですが…」とアタックしなけれなばなりません。少なくとも僕の脳内スキルでは。

というのはひとえにそうそう遠距離旅行など出られないこと、連続乗車券を使うような機会がそうそうないこと。

僕の中では往復割引切符は、2015年12月に突撃で広島往復旅行をした際に利用したきり。

連続乗車券は、2018年9月に義理の母方の法事の際に福井へ行ったついでに大阪へ出かけようとした際に、

連続1・稲毛~東京~米原~福井

連続2・福井~京都~大阪市内

という連続乗車券を作ったのが最後。

連続乗車券というのは、片道きっぷを2枚つなげたようなもので、乗車区間が一部重複した際に、片道乗車券だと区間が重複するところで運賃計算を打ち切って計算するところ、これを2枚につなげると、別の目的地へ行く際に有効日数が通算されるというメリットがあります。

上記の例でいうと、米原から先の湖西線との合流点、近江塩津から福井までの区間が重複するので、このようなきっぷになります。

もっとややこしいことを言うと規69条の特定区間の関係で米原からが重複しているといういい方もできるんですが、これは連続1の乗車券にはなんら関係ないのでいいですw

例えば往復割引も、これも旅客営業規則のライフハックと申しますか、いろいろと揉める罠がございまして。

よくある話が、窓口で東京駅(東京都区内)から新神戸まで往復下さいといった時、実は新幹線で言うところの一つ向こうの西明石までの往復乗車券を買った方が、西明石だと片道600キロをこえているので(この表現要注意w)、単純に新神戸往復を買うより安くなる、しかも途中下車できますよ…と気を利かせて窓口氏が出したら「何してくれんねん明石の天文台に用事なんかあるかはよ新神戸で出せや急いどんねん」と苦情を言われてしまうというパターン。

ちなみに「片道600キロをこえて」に「この表現要注意」と書いたのは、規則の条文は極めてお役所的にできており、「以内」「以上」と「こえて」は別物ですのでご注意を。

分かりやすく言えば、先ほども書いた通り「片道601キロ以上の往復乗車券は往復割引の対象」となるのであって、これは国家資格の試験に出ますから皆さんチェックですよ~。

え~。

こうした話はなかなか理解が追いつきづらい世の中になっており、だったらもういっそチケットレスに向けて決まり自体を替えちゃえ…ということに向かっているのかなあ。

おそらくJRグループは、すぐ将来に迫ったチケットレス乗車券化などに向けて、旅客営業規則自体をスリム化しようとしているのかなと思っております。

次に打つ手は運賃制度そのものなのか。

遠距離逓減制に手を付けたら本格的にヤバい。JRは基本的に、遠くへ乗れば乗るほど運賃がどんどん安くなる、というか高止まりしていく制度なので、そこに手を付けられたら痛いなあ。

あとは途中下車制度にも手を付けますかね。IC乗車券だと途中下車制度そのものがないので、その関係で「東京近郊区間」というものが、今や長野県松本市から福島県いわき市まで設定されているくらいなので、そこもどう出ますか。

ただ途中下車制度に手を付けてしまうと、新幹線などの長距離列車が前途運行打ち切りになった際に旅客が思い切り不利を受ける(運賃打ち切り計算になってしまう)ので、そのあたりは各社共に慎重なご判断を願いたいところ。

ただ、現状ちょっとややこしいきっぷはどうしてもみどりの窓口に行かなければいけないルールであるにもかかわらず、窓口自体を先に大幅に減らしている。

或いは関東地方でネット予約したJR九州管内のきっぷが関東地方で発券できない、九州に行って発券しようと思っても大混雑、或いは窓口はおろか発券する端末すら置いていないという状況は、どうにかしないと本当にお客さんごっそり減りますよ。特に若い人。

規則のスリム化は理解できますが、JR各社はネット乗車券などの対応を、もう少し本気で考えないといけない時期に来ているのではと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます