勇気づけの嵐

<日替り記事>

【ニャニしてるの?】

マロン&シマ。

【音楽遍(偏・変)歴・ロック編・16】

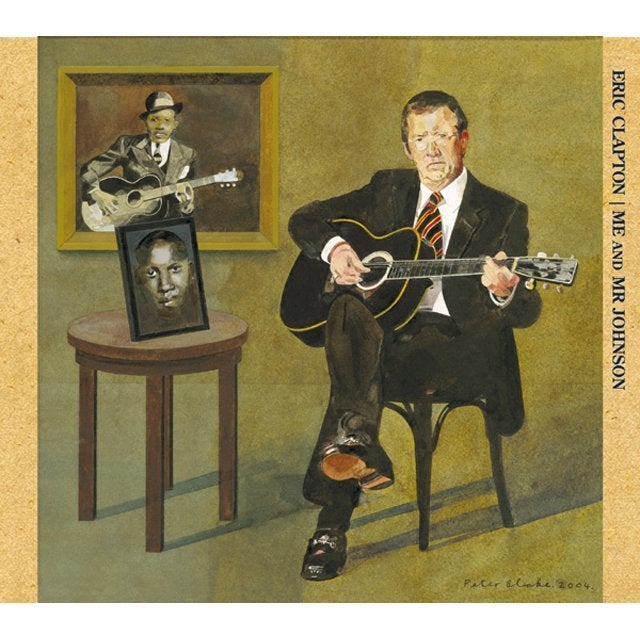

アメリカ発祥のサザンスワンプ・ロックに傾倒したイギリス勢の代表選手はやはりクラプトンで、デレク&ザ・ドミノスの「いとしのレイラ」と言うアルバムには、デラ・ボニのバック・メンバーが付き、更にそのまま、ジョージ・ハリソンの初ソロ・アルバムのバックになだれ込み、ヴァン・モリソンも入ったドリプル・リード・ギターも聴けます。

また、「レイラ」の方には名ギタリスト、デュアン・オールマンも加わっていて、ツイン・リードが楽しめる曲もいくつか。

ジェシ・エド・デイビス等を聴いて始めたと言うスライド・ギターのド迫が凄いデュアン・オールマンは、弟グレッグ・オールマンとのバンド活動を1961年から続けていて、下の動画では8:34から始まるヤードバーズやストーンズの曲なんかを演っているのも興味深いです。

アルバムも何枚か発売されました。

これらの演奏がきっかけとなり、デュアンはウィルソン・ピケットのアルバム参加を要請され、以後アトランティック・レコードのスタジオ・ミュージシャンとして多くの足跡を残します。

それらを集めたアンソロジーも2枚程出ていて、その中には、クラプトンと2人だけのギター・セッションもあります。

ここでそのアンソロジー関連作品を少しだけご紹介しましょう。

マン・ツー・マン?

フルート奏者、ハービー・マンの作品。

アルバム・ジャケットの趣味はさておき、ジャズ・マンやニューヨーク・クロスオーバー派とのセッションと言う事もあり、それぞれ熱のこもった長いソロ演奏が楽しめます。

アンジェラ・アキもカバーしたAORのスタンダード曲「ウィ・アー・オール・アローン」の大ヒットで有名なボズ・スキャッグスは、スティーブ・ミラーと大学時代にブルース・バンドを組んだり、スウェーデンでは1965年、弾き語りブルース・アルバムをリリースしていましたが、スティーブミラー・バンドのデビュー後、その2枚のアルバムにも参加しました。

そして、彼のアメリカでの初ソロ作に於ける名演ではデュアンが好サポートしています。

デュアンのブルースマンとの共演はオーティス・ラッシュと。

他のスタジオ・ワークでは、クラレンス・カーター、キング・カーティス、アレサ・フランクリン、パーシー・スレッジ、ジョニー・ジェンキンス、デラニー&ボニー等に入っています。

さて、スタジオ・ワークに飽き足らなくなったデュアンは、スタジオ時代の仲間等に弟のグレッグを加え、ツイン・リード・ギター、ツイン・ドラムを擁するオールマン・ブラザーズ・バンドを結成。

フィルモア・イースト・ライブでメジャーとなり成功を成し遂げます。

ところがその一方で、呪われたバンドと呼ばれる事に。

先ず、兄のデュアンがバイク事故で他界。

ほぼ1年後、僅か3ブロックしか離れていない所で、同じバイク事故で、ベースのベリー・オークリーも死亡すると言う、とんでもない不幸に見舞われるのです。

こんな悲劇にもめげずにその後も活動を続け、オークリーが亡くなる直前に録られた「ランブリン・マン」は大ヒットするんですね。

(続く)

<シリーズ・自由研究ノート>

【お断り】

本シリーズでは、今までのキーワードシリーズと異なり極私的見解が多く含まれて来ますし、にわか学習による誤認もあり得ます。

なので、アドラー心理学についても触れている、色メガネを通して書いたエッセイとお読み取り頂ければ有難いと思う次第です。

【勇気づけの嵐・53】

<家族>

5)櫻井翔

自身が生粋の慶応ボーイということに併せて、父親は東大卒で旧郵政省キャリア官僚。

それだけでも十分なのに、元大学教授だったお母さんの実家は群馬県で新聞社を所有していた資産家だといいます。

驚くのは、何故この様な家族からアイドルが誕生したかです。

当然ながらオーディションには反対されたと言う事ですが、最終的に会場まで車で送ってもらえたと言う事から、平和的な話し合いがもたれたと推測できます。

お母さんは気さくな方で、「長所を伸ばしてあげることが親の役目」と、勇気づけのヨイ出しをされてます。

一般的に親は子供のダメなところを叱れば子育てができると思っている方がほとんどですが、これを繰り返していると、子供はやる気をなくし勇気くじきになります。

回避的になるか、困らせる事で関心を引いたり、反発して主導権争いや復讐的になったりして、非建設的な方法で劣等克服する様なライフスタイルに育つ例は枚挙に暇がありません。

困難を克服する活力をつける勇気づけには、当たり前の価値を再認識して注目し伝えていき、建設的言動の頻度を上げていくヨイ出し技法が欠かせません。

また<共感性>のところで触れましたが、親が自分の思った通りに子供を進ませようと支配的に振る舞うと、子供の信念は逆の方へ振れたりします。

極端な場合としてのドラマ「スマイル」の林誠司の様な例は、報道等でも多く目にするところですね。

ただ、櫻井さんは、確かにお父さん等と価値観は違いすぎると思いますが、支配的でなく平和的なのが良かったのか、本人も学業との両立を貫きますし、時が来たらジュニアをやめるつもりだったそうで、行きがかりでの嵐メンバーの様に見えます。

そして、現在に至るまで、価値観の違いすぎる子供を見守っていた家族の度量の大きさ、子供への信頼感は注目に値すると思います。

推測ですが、本人がすごい生い立ちや学歴にも拘わらず、メンバーと横並びで、弱いところもしっかり開示し笑いに繋げているところは、家族の雰囲気を取り込んでいるのではないのかなとも思えます。

櫻井さんによると、家族5人揃うと「せっかくだから写真でも撮るか」とかいう話になって、何だか知らないけど、リビングに飾ってあるとか。

また櫻井さん曰く

「そう言や舞台で『WEST SIDE STORY』をやったとき、ウチの家族とメンバーで撮った写真がずっと家に飾ってあるんだけどさ。」

「それぞれの家族も応援してくれてるよね。 ウチなんか、嵐の番組ぜんぶ観てるからね。この間はマツジュンの『スマイル』を家族全員で観てたよ。嵐のことが好きなんだろうな。」

こういう雰囲気なんですね。

(続く)

<シリーズ・動画の旅・22>

今度は1両増え大井川鐵道4重連のイベントです。

と言っても、お客さんを運ばない機関車だけのデモ運転で、こう言う編成を4重連単機って言うんでしょうか?

先頭車だけは国鉄に在籍履歴がない元一畑軽便鉄道のドイツ製4号機です。

2両目は1275型のトップナンバー1275号機で、国有化前の新潟臨港が発注したドイツ製SL。

後にお馴染みC11がつながります。

そして、しんがりのC56は、戦時中タイに出征し復員して来た変わり種の44号機です。

ところで、大正時代までに作られた国鉄SLの形式は、称号変更した一部を除いてCやD等が付かない数字のみで表していました。

でも1275型の様に一位の桁が0でない形式は非常に少ないです。

個別の番号は形式番号に含まれ、9600型の9番目に出来たのは9608号機、409番目は既に陣取っていた9700型等と被らない様、49608号機と言った具合です。

D51なんかの付け方は個別番号は別桁に分かれているので、D51 2号機とかD51 498号機とすっきりしています。

因みに、今もSL人吉号や京都の鉄博で走っている8620型。

これも切りの悪い数字ですね。

では、8600型はどんな機関車か?

実は、8550型の輸入数が60両となっていて8600以上の付番となって先に取ってしまったので、切りのいい8600型は存在しないのです。

脱線ついでに言っちゃうと、ディーゼル機DD51型の次はDD53型。

DD52型はどこに行ってしまったのか?

これはDD51から客車暖房装置を外し、貨物用仕様にしたものになるはずだったんです。

ただ新型式設定には多額の予算が必要となり、組合や運輸省との折衝も要ったので大赤字の国鉄には負担。

新型式DD53は既に設定済であり、その後にこの貨物用機関車をDD51の800番台に変更する事になり、DD52は永久欠番と相成りました。

面白い事に、一人の機関士で2両以上を動かせる重連総括制御装置付きは500番台で、800番台等との重複を避ける為、501 - 799号機、1001 - 1193号機と分かれてます。

また、800番台は801 - 899号機、1801 - 1805号機で、試作機があれば割り当てられる900番台を避けている様です。

すっきりしたとしたと思ったら、DD52がなくなったせいで、ややこしさ悪夢の再来ですね。

この様に、SL以外では、形式だけでなく個別連番の番台区別でも、細かい仕様の違いを表しています。

さて、ここでクイズです。

18610号機は、672両造られた8620型の番号でしょうか?それとも?

答えは次回です。

さてさて、動画に復旧します。

かわね路号牽引で参加機関車が集結して来るところや、転車台での向き揃えも写っていますが、肝心の本番では風向きが悪く煙幕を張らてしまったのが残念でした。

上手にくぐり抜けているでしょうか?

(続く)

<鉄道動画集>

YOU TUBE「スヌーピー1」からご覧下さい。

<プロフィール>

本ブログ中、横300サイズの小画像はお借りしたものとなります。

ベストセラー書「嫌われる勇気」で大ブレークを果たしたアドラー心理学では、困難を克服する活力を与える「勇気づけ」をとても大切なものと考えています。

本ブログは、夫婦関係、子育て等の困難から救われた自らの経験を活かす為、幸福を目指すこの心理学の案内役となり、各種ワークショップやカウンセリング等への橋渡しができればとの思いでスタートしました。

また、勇気づいた人の象徴的存在である嵐の活動、旅や趣味の世界等についても合わせて綴っていますので、同好の方にお楽しみ頂けたらと思います。

巻き起こせ!

勇気づけの嵐。