今日は進めているDCC車両検知区間拡大の話、ローカル駅周辺の4区画が新たに追加になりました。

いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。

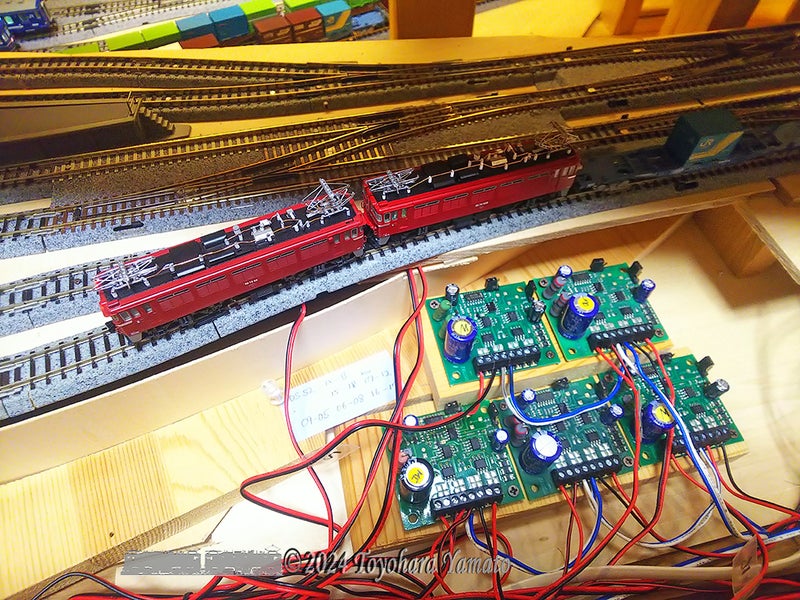

奥に見える跨線橋を追加したり↓..手入れをしたローカル駅周辺ですが、今回は同時に行ったDCC車両検知化の話になります。入線しているのは久々登場の飯田線旧形国電編成(全てKATO製)です。

JMRIの路線図には右下の青線(車両が居る駅部は黄色);60~63区画が追加になりました(区画番号は緑表記)。61,62がローカル交換駅、1番線が61、2番線が62~末尾が番線と合うように設定しました。

車両検知仕様化すると、DCCポイント切換電源を線路から→外部からケーブルを引いて供給に改める必要があります。写真は↑のリンク記事にUpしたP39(No.39ポイント)ですが、

P37、P38も同じように外部電源化、ケーブルを引いています。風景表現等でケーブルは隠すつもりですが、ひとまずはむき出しです😅。

P37~P39、それぞれ道床下に隠れていたポイント制御デコーダDS51K1をユニバーサル基板にハンダ付けし、ここからポイントへとケーブルを引くようにしました。以下記事↓のようにDS52を買う手もあったんですが、DS51K1の予備も増えて来たのでカネをかけずに再利用です😁。

床にベニヤを直置きして線路敷設、取り外せないところが殆どなので配線に苦労😅、板の隙間にケーブルを通すなどして何とかこなしました。

路線図上P50と55~57のポイント4か所は隣りあう別電源区画から駆動電流を貰うようにしました。道床下で矢印のように配線し、DD51 1148すぐ下のジョイントを隠しフィーダーとしています。ケーブルを牽く隙間が無かったのでこんなやり方に..留置線群まで車両検知化をやる予定は無いのでこれでいいでしょう😁。

こうしてローカル駅付近の車両検知による運転は始まったんですが、”節電モード”(現在は←リンク記事と変わっている所があるものの考え方は一緒です。)で一部の電源を入れるとショート検知が発報し赤ランプが点灯するようになりました。3番コントローラーが受け持つFeeder No.6が今回の追加区間になります。No.6はそのまま、線路との間にBDL168を設置しています。リバース区間の時↓と配線は類似、リバース制御機器AR-1が無いだけでです。

3番コントローラーは”節電モード”ではOnにならないんですが矢印;Track statusのランプが弱々しく点滅します。どうやらコントローラー、線路電源がOffでも車両検知機器BDL168がOnになり、別に供給されている電流が流れてこういうことが起こるようです。節電モードでもOnになる機器に繋ぎ変えることで解決しました。

これでリバース区間、交換駅とその前後の車両検知化が終了しました。単線運転での信号の動きや自動運転などが試せる体制が出来ましたが、BDL168の車両検知区画はまだ増やせるので実点灯信号機の設置などは検知区画を増やしきった後かな~ と思っています。

というのは、検知区画を増やしてから自動運転をやろうとするとエラーメッセージが出るようになったり、色々あるからです。その後解決したんですが原因は設定更新忘れ..手を拡げ過ぎると頭がついて行かないので..😅。JMRIも日々進化していて、最近リリースされたVer.5.8ではDigitrax機器との接続方法が変わったらしく、freezeしちゃうことがほぼ無くなりました。これは有り難い😄。

最後までご覧いただきありがとうございました。