日本国有鉄道経営再建促進特別措置法

(いわゆる国鉄再建法、国鉄再建特措法)

(昭和55年12月27日公布施行)

(昭和62年4月1日廃止)

及び特定地方交通線等に関して

【投稿日 令和6年6月8日】

※今回は、個人的見解・私見も記載

1 はじめに(一部個人的事情)

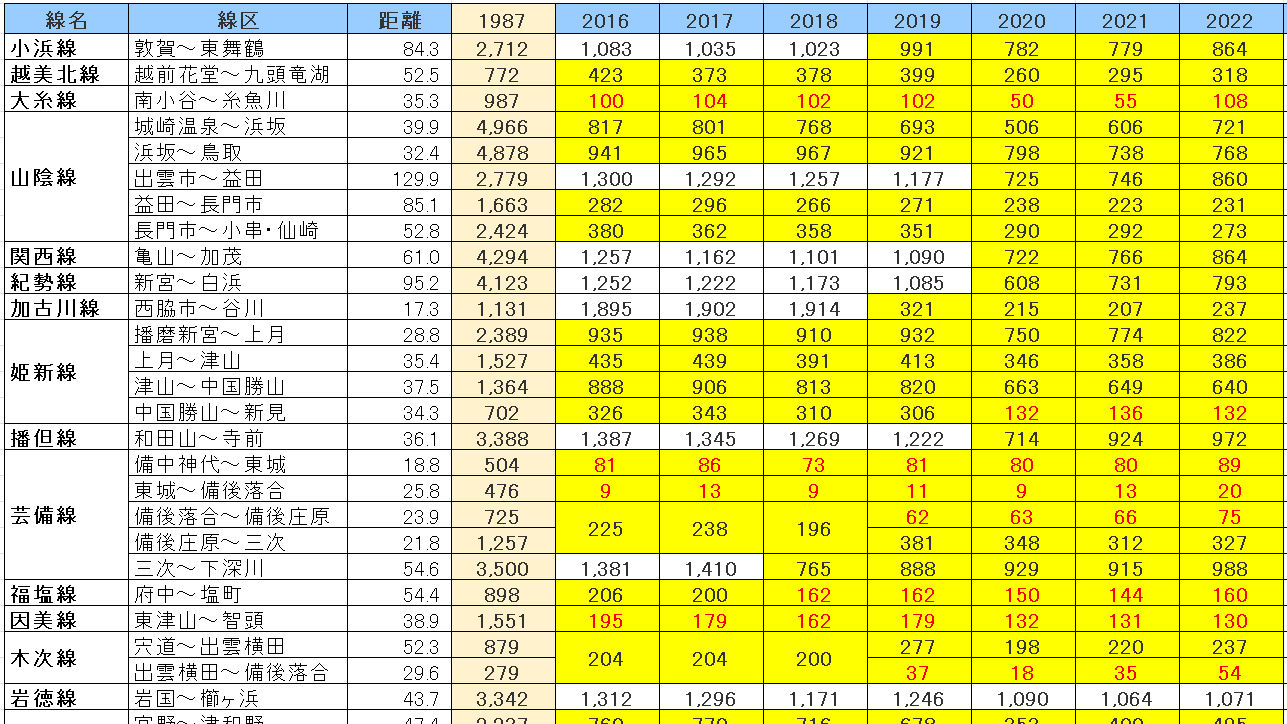

私のXの鉄道垢において、最近、国鉄分割民営化失敗やJRの再国有化等の持論を時々投稿している関係で、アンチの方からきたない言葉で言われることも出てきました。また、国鉄末期の路線廃止についてはボロカスに言うが現在のローカル線廃止やJRの運営困難の意向(例 米坂線等)については絶賛するポストも見受けられます。これを見て思うに、「国鉄末期の路線廃止は国鉄再建法(正式名称等は下記参照)という特別の法律に基づき実施された特定地方交通線(いわゆる赤字ローカル線)の廃止」であることを全く理解していない例が多々あるように思います。また、国鉄分割民営化や現在のJRについて論ずるにあたって、この国鉄再建法による特定地方交通線廃止の流れ等について理解しておく必要があると思います。

そのため、今回は、これらについて簡単に説明するブログを作成しようと思います。

※日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(いわゆる国鉄再建法、国鉄再建特措法、特措法)は昭和55年(1980年)12月27日に公布施行、昭和62年(1987年)4月1日廃止

※国鉄分割民営化は昭和62年(1987年)4月1日

※国鉄再建法の条文については下記2をご参照ください。

※輸送密度について、「輸送密度4,000人未満」の表記が一般的にされていますが、「輸送密度4,000人/日未満」等の表記がされる場合もあります。輸送密度の定義等については下記2をご参照ください。

![]()

![]()

2 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(国鉄再建法、国鉄再建特措法、特措法)第8条~第12条に基づく特定地方交通線(いわゆる赤字ローカル線)廃止のしくみ

日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下「国鉄再建法」「国鉄再建特措法」「特措法」等の略称で呼ぶ場合あり)第8条~第12条等に基づく、いわゆる赤字ローカル線と呼ばれる特定地方交通線廃止の流れの概要は次の通り(用語は通称で記載している箇所あり)

国鉄再建法に基づく

特定地方交通線

廃止の流れ(概要)

①特定地方交通線の選定(廃止対象路線の選定)

⇒基準:輸送密度4,000人未満

②特定地方交通線廃止後の輸送確保等について、地元自治体と特定地方交通線対策協議会で協議

③特定地方交通線廃止の手続き

④特定地方交通線のバス転換(or三セク化or私鉄化)実施

※日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(いわゆる国鉄再建法、国鉄再建特措法、特措法)の公布日や廃止日は別記参照

![]()

<補足>

※昭和55年度(1980年度)に日本国有鉄道(国鉄)が約一兆円の赤字を出したこと等を背景として国鉄再建法が成立し、特定地方交通線廃止など更なる経営改善が押し進めれられた(ウイキペディア等による)

※特定地方交通線(いわゆる赤字ローカル線)は、国鉄再建法に規定する地方交通線のうち、バス転換が適当とされた日本国有鉄道(国鉄)の鉄道路線。その基準は政令で「輸送密度4,000人未満」と定められた(ウイキペディア等による)

※特定地方交通線に選定されると、下記の通り、必ずバス転換(or三セク化or私鉄化)される流れとなる(国鉄再建法第8条~第12条)。

※特定地方交通線対策協議会は路線廃止を前提に、路線廃止後の輸送確保等について(バス転換にするのか三セク化するのか等)協議する協議会(法令条文要約、一部私見)

※路線の存続・廃止は区間ではなく線区全体で判定・実施(ウイキペディア等)

※特定地方交通線対策協議会を開始した日から2年を経過した日以後において、協議が調わないと認められる場合、国鉄は(日本国有鉄道法第五十三条の規定により)特定地方交通線廃止の許可を申請することとなっていた(国鉄再建法第10条第3~4項)

※特定地方交通線廃止に同意すれば営業キロ1kmあたり3千万円を上限とする転換交付金を地元市町村に交付する特定地方交通線転換交付金制度があった(ウイキペディア等による)

※転換後5年間は赤字(バス転換は全額、鉄道での転換は半額)を事業者に補填する特定地方交通線転換鉄道等運営費補助制度があった(ウイキペディア等による)

※国鉄再建特措法による路線廃止と国鉄分割民営化(昭62.4.1)は直接的には無関係、とのこと(ウイキペディア等による)

※特定地方交通線の選定⇒第一次特定地方交通線(昭56.9.18運輸大臣承認)、第二次特

定地方交通線(昭59.6.22運輸大臣承認)、第二次特定地方交通線追加承認(昭60.8.2運輸大臣承認)、第三次特定地方交通線(昭61.5.27運輸大臣承認)、第三次特定地方交通線追加承認(昭61.10.28)、第三次特定地方交通線追加承認(昭62.2.3運輸大臣承認)。具体的には下記3の通り(下記所澤氏の著書より)

※特定地方交通線のうち、昭和62年2月3日に承認された第三次特定地方交通線追加承認⇒宮津線(西舞鶴~豊岡:北近畿タンゴ鉄道に転換)、鍛冶屋線(野村~鍛冶屋:バス転換)、大社線(出雲市~大社:バス転換)、宮田線(勝野~筑前宮田:バス転換)、伊田線(伊田~直方:平成筑豊鉄道に転換)、糸田線(後藤寺~金田:平成筑豊鉄道に転換)、田川線(行橋~伊田:平成筑豊鉄道に転換)、湯前線(人吉~湯前:くま川鉄道に転換)

(下記所澤氏の著書より)

※上記のうち京都府の宮津線の北近畿タンゴ鉄道への転換は平成2年(1990年)4月

※国鉄再建法による特定地方交通線廃止の流れは、実際にはもっと複雑だと思いますが、詳細について記載省略

※当時、国鉄の路線廃止には、特措法のような特別な法律が必要だったと考えられます(私見)

※現在(R6.6現在)は、国鉄再建法はないので、輸送密度4000人未満でも路線存続は可能(一部私見)

※特定地方交通線廃止等について定められた国鉄再建法の条文は次の通り

日本国有鉄道経営再建促進特別措置法

第八条~第十二条

(地方交通線の選定等)

第八条 日本国有鉄道は、鉄道の営業線(幹線鉄道網を形成する営業線として政令で定める基準に該当するものを除く。)のうち、その運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが困難であるものとして政令で定める基準に該当する営業線を選定し、運輸大臣の承認を受けなければならない。

2 日本国有鉄道は、前項の承認を受けた鉄道の営業線(以下「地方交通線」という。)のうち、その鉄道による輸送に代えて一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)による輸送を行うことが適当であるものとして政令で定める基準に該当する営業線を選定し、運輸大臣の承認を受けなければならない。

3 日本国有鉄道は、前項の政令で定める基準に該当する営業線を選定したときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る営業線の選定について、運輸大臣に対し、意見を申し出ることができる。

5 日本国有鉄道は、第一項又は第二項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る地方交通線について運輸省令で定める事項を公告しなければならない。

6 日本国有鉄道は、運輸省令で定めるところにより、経営改善計画において、第二項の承認を受けた地方交通線(以下「特定地方交通線」という。)ごとに、その廃止の予定時期及び次条第一項に規定する協議を行うための会議の開始を希望する日(以下「会議開始希望日」という。)を定めなければならない。

(特定地方交通線対策協議会等)

第九条 特定地方交通線を廃止する場合に必要となる輸送の確保に関し必要な協議を行うため、特定地方交通線ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び日本国有鉄道(以下「関係行政機関等」という。)により、特定地方交通線対策協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

2 前項に規定する協議を行うための会議(以下「会議」という。)は、政令で定めるところにより、関係行政機関等の長又はその指名する職員、関係地方公共団体の長又はその指名する職員及び関係都道府県公安委員会の指名する当該都道府県警察の職員をもつて構成する。

3 会議において第一項に規定する協議を行うため必要があると認めるときは、当該地域における交通に関し学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

4 協議会の庶務は、日本国有鉄道において処理する。

5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。

第十条 協議会は、会議開始希望日が到来したときは、遅滞なく、その会議を開始しなければならない。

2 会議において前条第一項に規定する協議が調つたときは、関係行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3 第一項の規定により会議を開始した日から二年を経過した日以後において、前条第一項に規定する協議が調わないことが明らかであると認められる場合には、日本国有鉄道は、日本国有鉄道法第五十三条の規定により当該特定地方交通線の廃止の許可を申請するものとする。

4 日本国有鉄道は、前項の申請をしようとするときは、当該特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業による輸送の確保のための措置について定めた書類を運輸大臣に提出し、及びこれを関係都道府県知事に送付しなければならない。

5 前項に規定する書類の送付を受けた都道府県知事は、同項に規定する措置について、運輸大臣に対し、意見を申し出ることができる。

(特定地方交通線を廃止する場合の輸送の確保)

第十一条 運輸大臣は、日本国有鉄道が特定地方交通線を廃止する場合において、これに代わる輸送を確保するため必要があると認めるときは、日本国有鉄道が自ら一般乗合旅客自動車運送事業による輸送を行うべきことの指示その他の措置を講ずるものとする。

(地方交通線の貸付け及び譲渡)

第十二条 日本国有鉄道は、日本国有鉄道法第四十五条第一項の規定にかかわらず、地方交通線の貸付け又は譲渡を受けて地方鉄道業を営もうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該地方交通線を貸し付け、又は譲渡することができる。

2 前項の規定による地方交通線の貸借又は譲渡及び譲受は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の認可を受けようとする者は、当該地方交通線の貸借又は譲渡及び譲受に関する契約書その他運輸省令で定める書類を運輸大臣に提出しなければならない。

4 日本国有鉄道法第五十三条第三号の規定は、第二項の認可に係る地方交通線については、適用しない。

5 第二項の認可を受けて地方交通線の貸付け又は譲渡を受けた者は、地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十二条第一項の免許及び同法第十三条第一項の認可を受けたものとみなす。

6 第二項の認可を受けて地方鉄道業を営もうとする者については、地方交通線の貸付け又は譲渡を受ける日前においても、その者を地方鉄道業者とみなして、地方鉄道法第二十条から第二十二条まで、第二十五条及び第二十六条の規定並びに鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三条及び第二十条の規定を適用する。

※引用元:衆議院HP

※引用元のHPのURL

<参考>

<参考>

※輸送密度は、ウイキペディアによると「交通機関の1日当たりの平均輸送量のこと。旅客と貨物の双方で使われる。旅客輸送密度は平均通過人員とも呼称される」とのこと。

なお、輸送密度の定義について、他の方のブログですが、次のブログについてもご参照ください

<鉄道協議会日誌さんのブログ>

3 国鉄再建法による特定地方交通線のバス転換や三セク化等の実施状況

正確にお伝えする為、次の資料を引用します。

<引用>

※引用元:『国鉄の戦後が分かる本(下巻)』(所澤秀樹著、山海堂)のP156~157

※引用理由:実際に行われた特定地方交通線バス転換等について正確にお伝えする為

4 その他、参考までに

(1)令和5年改正の地域交通法関連

現在の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(いわゆる地域交通法)は、かつての国鉄再建法と異なり、ローカル線廃止ありきではなく、またローカル線廃止を前提としたものではありません。しかし、現在のところ、JRが同法に基づく再構築協議会開催を求めた場合、「JRはローカル線を廃止しようと思っている」と地元自治体等は受け止めるようです。私見ですが、再構築協議会関連のニュースを見た限り、JRはローカル線を何とか廃止したくて仕方がないように見えます(例えば芸備線)。この件についての詳細については別の機会にブログを作成しようと思います。

(2)<Xにおける〇〇>

国鉄時代の赤字ローカル線廃止は激しく非難するが、現在のローカル線廃止は絶賛するアンチの方の状況については、後日改めてブログを作成するかもしれません

(3)ローカル線に関する論調

「日本は特別な事情があるから、ローカル線は維持できない」という意見が多いようです(私は下記の通りこの意見に反対)。その件について、他の方のブログですが、次のブログ等もご参照ください。

<旅一郎氏のブログ>

<私見>

※私は、ローカル線を維持するべきだと思います。

※他の方のポストですが、次のXのポストもご参照ください。

<引用>

日本の最果てローカル線であることは認めます。しかし重要な貨物路線であることをお忘れなく。

— 【北海道】乗り物大好きチャンネル (@eutxsl3LKNTxWLf) June 7, 2024

皆さんが召し上がっているタマネギはこの路線で運ばれています。

コスト削減は認めますが、廃止は許されない路線だと私は思います。 https://t.co/o9pZek5MAk※ツイートのリンクをコピーの方法で引用

<引用>

あの日 あの頃(151)

— 淺川 公生【椎野 吾一、ペン吟】よみうりカルチャー講師 (@C51kosei) June 8, 2024

昭和50年代の中頃までは有人駅にほぼ、キヨスクがあった。

そこで働く「おばさん」「おねいさん」は手が空くと、ラッチ周辺から掃き掃除を始める。

夏場は散水、自宅の様にきれいに掃き清めた。

今はホームの清掃を外注に丸投げ。

職場に愛着がわかない、そんな気がする。 pic.twitter.com/Bz0wPAUQm2※ツイートのリンクをコピーの方法で引用

<引用>

「公共交通機関としての、鉄道の利点は何か。高齢者等の通院や学生・生徒の通学など交通弱者にとって、鉄道が安全確実な交通手段である…」

— ちょろけん🕊️ (@Choroken2021) June 3, 2024

「地域の足として不可欠なものについて、赤字だから廃止すると簡単に決定するのではなく…」

(ふるさと銀河線に関する質問主意書)https://t.co/DQWCocGzny https://t.co/wsh3Ufg57T※ツイートのリンクをコピーの方法で引用

また、次の私のポストもご参照ください。

<引用>

【私見】しかし、私は、新潟県知事がおっしゃる通り、「鉄道には大量輸送だけでなく、災害時のネットワークとしての機能や地方創生の観点からも重要」だと思っていて、JRの社会的責任としてJRが復旧、運営をするべきだと思います。(できないなら、最国有化を) https://t.co/wBxqRI5aFR

— Toshinori.Saito2(鉄道垢) (@ToshinoriSaito2) June 6, 2024※引用リツイートのうえ、ツイートのリンクをコピーの方法で引用

<引用>

【要約】欧州の場合は公共サービス義務(PSO、公共交通を走らせる義務)により、例え赤字路線であっても、税金を投入して公共交通を走らせている👇

— Toshinori.Saito2(鉄道垢) (@ToshinoriSaito2) June 2, 2024

ローカル線「赤字なら廃止」は“世界の非常識”…なぜオーストリアは「儲からない」鉄道を運行し続けられるのか?(JBpress)https://t.co/ZDGfH2FXqD※ツイートのリンクをコピーの方法で引用

👇

※このツイートで述べているニュース記事のURLは次の通り

<参考>

<参考文献>

※『国鉄の戦後が分かる本(下巻)』(所澤秀樹著、山海堂)

※ウイキペディア

※国土交通省の資料

※旧Twitter情報、Xにおけるポスト

※衆議院HPの中の第93回国会制定法律の一覧の中の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の箇所

※旅一郎氏ブログ

<Pick>

誤字脱字等があればその都度訂正します

引用箇所について転載等禁止

本日も最後までご覧いただきありがとうございました

国鉄の戦後がわかる本 下巻 暗中模索の日々編Amazon(アマゾン)

国鉄の戦後がわかる本 下巻 暗中模索の日々編Amazon(アマゾン) 渡部昇一の昭和史 正 新装版 (WAC BUNKO 338)Amazon(アマゾン)駐米日本大使の大失態により真珠湾攻撃が先になり「卑怯なだまし討ち」になった件について詳しく書かれている。

渡部昇一の昭和史 正 新装版 (WAC BUNKO 338)Amazon(アマゾン)駐米日本大使の大失態により真珠湾攻撃が先になり「卑怯なだまし討ち」になった件について詳しく書かれている。 復刻版 日本列島改造論Amazon(アマゾン)赤字であっても地方のローカル線を維持することが必要である旨も書かれている

復刻版 日本列島改造論Amazon(アマゾン)赤字であっても地方のローカル線を維持することが必要である旨も書かれている 軌道 福知山線脱線事故 JR西日本を変えた闘いAmazon(アマゾン)

軌道 福知山線脱線事故 JR西日本を変えた闘いAmazon(アマゾン)