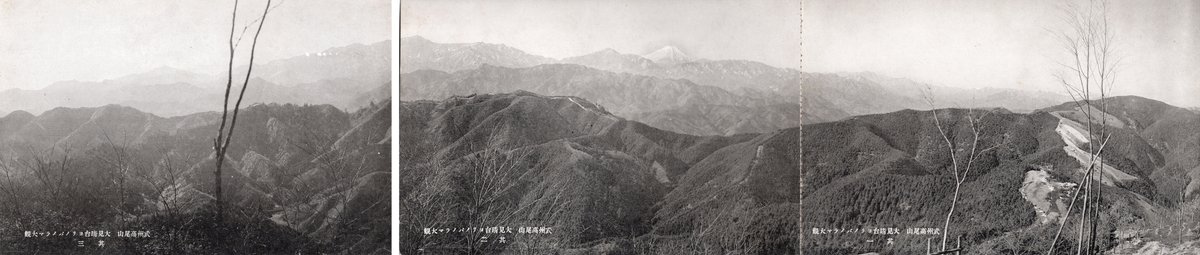

高尾山ノスタルジア No.19:十三州見晴台

高尾山山頂の大見晴台は、かつて、「十三州見晴台」の呼び名が付けられていました。文字通り山頂から十三ヶ国が見渡せたということに由来するのですが、その内訳は:

①武蔵②相模(このふたつはふもと)

③安房④上総(房総半島は空がクリアに晴れれば見える)

⑤下総⑥常陸(こちら方向も空がクリアに晴れれば筑波山まで見渡すことができる)

⑦甲斐(道志山塊、富士山、南アルプスなど)

と、ここまでは自信ありますが、

⑧上野⑨下野(昔は赤城山や日光男体山が見えたらしいのですが、現在こちらの方向は木々が生い茂り眺望に乏しい)

⑩伊豆(天城山が見えると誰かが言ったらしいのですが…うーん?)

⑪駿河(もしかして富士山をダブルカウント?)

⑫信濃(何かが見えているような気はしますが…何かが!)

⑬越後(ホンマかいな)

はい、以上「約七州見晴台」からお送りしました〜。

現在山頂は主として西から南回りで東の方向に眺望が開けていますが、それ以外は木立に覆い隠され遠景を望むことはできません。しかし、大正昭和初期の絵葉書に残る山頂の写真を見ると、山頂の木は低くまばらで、これであれば、十三州見晴台の呼び名にふさわしい全周に開けた眺望だったのでしょう。

高尾山山頂は神奈川県最高峰蛭ヶ岳を擁する丹沢主脈の峰々と正対し、東は二ノ塔から西の大室山まで連なる稜線を仰ぎ見る位置にあります。高尾山から見えるということはあちらからも見えているはず。しかるに、丹沢表尾根や丹沢主脈を縦走するときにいつも目を凝らして探すものの、丹沢の峰々と違って高尾山周辺は低山の巨大な山塊で特徴的な峰がないため、高尾の山々の山座同定は(少なくとも私には)困難です。

そして、高尾山から仰ぎ見る景色といえばなんといっても、山頂からの富士山の遠望。特に、霞がなく空気が澄んだ冬晴れの日、傍に大室山と道志山塊を従えたその姿は霊峰の名にふさわしい凛々しさです。冬至には、太陽が真っ直ぐ富士山の真上から沈むダイヤモンド富士が観察できます。この時期は、その神秘的な姿を撮影する人たちで山頂は大混雑します。

富士山にどうしても目を奪われてしまうのでほかの印象が弱くなってしまうのは仕方がないのですが、山頂からの相模湾、三浦半島、房総半島ならびに関東平野の眺望も素晴らしく、空の見通しがよければ塩見岳や、西農鳥岳から連なる南アルプス南部の稜線も遠景に望むことができます。

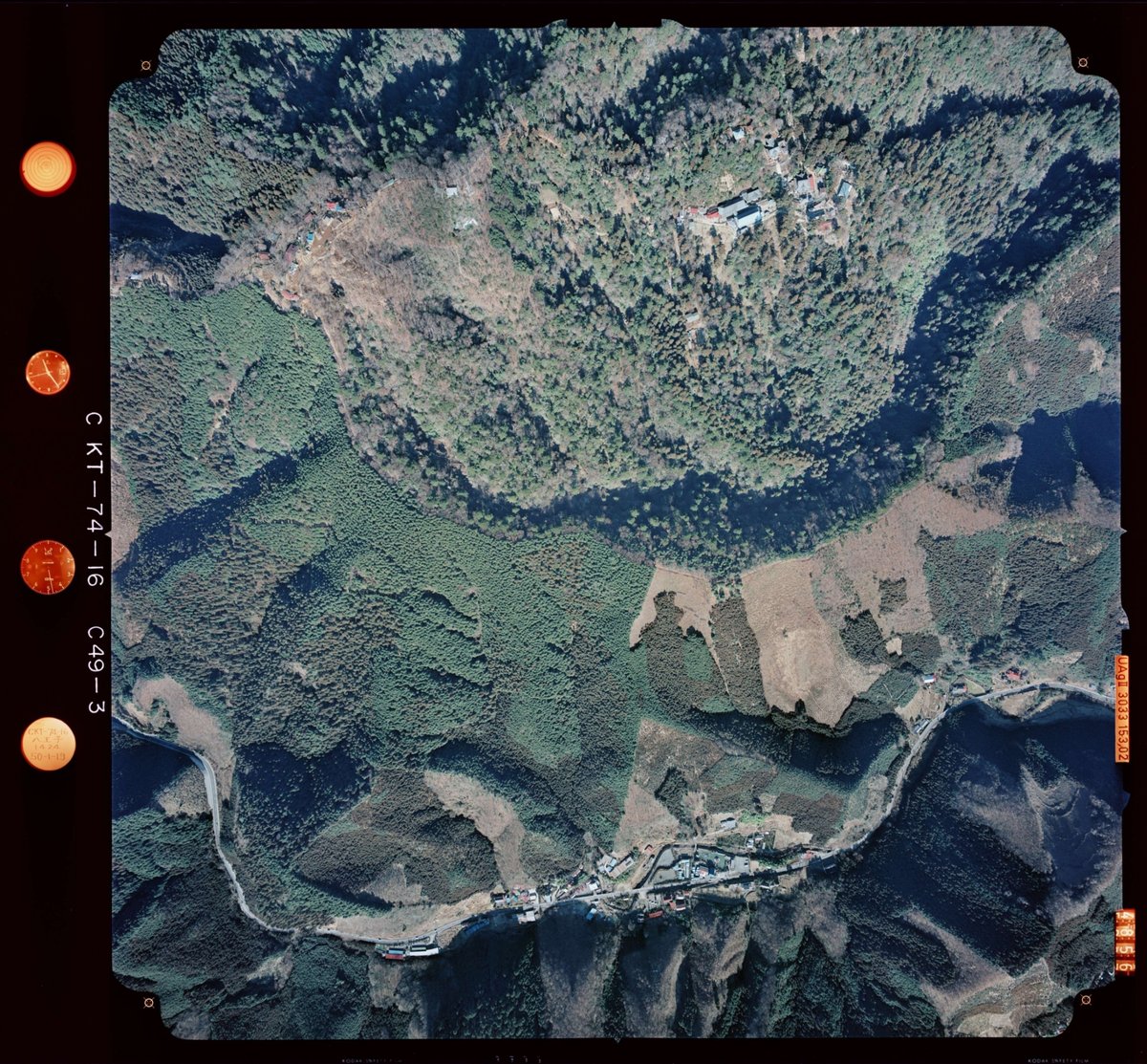

今はなき山頂レストハウスの屋根が写っています。どれだかわかりますか?(注2)

現在大見晴台として展望台が整備されている場所には、かつてレストハウスがありました。首都大学東京観光科学科川原晋研究室による「高尾山 観光まちづくりオーラルヒストリー」に高尾山十一丁目茶屋四代目高城正守さんの山頂レストハウスに関する証言があります。以下に引きます(*1)。

「昔は頂上にレストハウスがあったんですよ。山の茶店がみんなで集まって、管理と運営をしていたんです。 でも今は壊しちゃったんですよね。」

この施設がいつ建てられいつ解体されたのかは不明ですが、昭和50年(1975)に国土地理院が撮影した航空写真に、それらしき建物の屋根が写っているのは確認できます。

山頂からの景色がもちろん最大のご褒美なのですが、山頂近辺は貴重なスミレの宝庫でもあります。人で賑わう山頂は人の手が入りすぎていて野草をみつけるのは難しいのですが、山頂からちょっとおりて、5号路など山頂周辺を散策すると、春の季節になればかわいいスミレとの素敵な出会いがあります。

(注3)

高尾山に登りに来る多くの方々にとって山頂はゴールだと思います。ですが、高尾陣馬エリアにおいて、高尾山エリアは小さな一部にすぎません。登山をたしなむひとたちにとって山頂は、ここから始まる広大な奥高尾の入口。高尾陣馬エリアは、高尾山と陣馬山の間に連なる稜線を走る高尾陣馬主稜線と、それを囲む北東南各山稜から成る広大な山塊です。これらを全て踏破して、初めて高尾の真髄を知ることができるのです。

(注1)

《写真ならびに絵図に関する著作権について》

表示している写真ならびに絵図は、旧著作権法(明治32年法律第39号)及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)に基づき著作権が消滅していると判断し掲載しているものです。

掲載している写真絵葉書は、全て著者が個人で所有しているものです。

本稿掲載の著作物の使用ならびに転用の一切を禁じます。

参考資料:文化庁 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A

(注2)

《国土地理院コンテンツ利用規約に基づく表示》

出典:国土地理院HP 地図・空中写真閲覧サービス

整理番号:CKT7416-C49-3

撮影日:昭和50年(1975)1月3日

(注3)

《国土地理院コンテンツ利用規約に基づく表示》

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図:電子国土Web)

地点強調は筆者加筆

*1

首都大学東京 観光科学科 川原晋研究室、「高尾山 観光まちづくりオーラルヒストリー」、八王子市、2019.6、P.104