鉄道に関する技術上の基準を定める省令:12.安全設備 第27~32条

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の勉強ノートです。

条文は下記リンクで公開されています。

またこの解釈基準が国土交通省から示されています。

略称については、

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 → 技術基準

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解釈基準 → 解釈

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解説 → 解説

と記載します。

今回は第7節安全設備(27~32条)を見ていきます。

第27条 災害等防止設備

土砂災害・水害への対策について規定されています。

▶土砂災害

切取区間・トンネル口などは土砂崩れ・落石等が発生することが考えられます。対策として2パターン規定されています。

①線路の支障を防ぐための設備

落石防護柵などがあります。

②落下物等を検知するための設備

落石検知策などがあります。

▶水害

駅・トンネル等の施設は大雨・洪水などで水没の危険があります。

対策として2パターン挙げられています。

①浸水防止設備

地下駅の換気口からの浸水を防ぐ浸水防止機などがあります。

②排水設備

外からの水や地下水を排水するための設備です。あまり参考資料が見つけられませんでしたが、下記ブログにて排水ポンプが紹介されています。

第28条 橋りょう下等の防護

橋りょうについては物件落下・船舶などの衝突の可能性があります。

対策は下記のとおりです。

①物件の落下を防止するための防護設備

落下物防止ネットなどがあります。

②自動車または船舶の衝撃に対する防護設備(新幹線以外は「危険」表示でもOK)

橋桁に直接ぶつからないように鉄骨の防護をするなどがあります。

第29条 地下駅等の設備

地下式構造の駅=地下駅等、トンネルには下記の設備が必要です。

①換気設備

②火災対策設備

地下駅の火災対策については解釈基準に詳細が示されています。以下で詳細に見ていきます。

▶建造物等の不燃化

不燃材料で作るべきところが解釈基準に示されています。

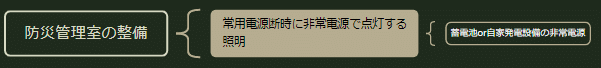

▶防災管理室の整備

防災管理室とは、下記を行う係員が常時勤務する部屋として定義されています。

情報の収集

連絡および命令の伝達

旅客への案内放送

防火シャッター等の監視、制御

▶警報設備、通報設備、避難誘導設備等の整備

避難するうえで必要な避難通路・警報・放送装置などについて規定されています。解釈基準にかなり細かく示されていますが、煩雑ですね。。。

だいたい読めばわかるような内容ですが、無線通信補助設備だけ聞きなれないかもしれません。地下鉄の駅の出入口とかをよく見てみると、「消防隊専用無線機接続端子」と書いてあることがあります。地下では無線機がつながりにくいので、消防隊が使う用のアンテナを設置して圏外にならないようにしています。これが無線通信補助設備です。駅構内の天井には箱に入ったアンテナが設置されています。

▶消火設備の整備

解釈基準には4種類が示されています。

消火器について細かいことは規定されていないので、普通の消火器でいいんですかね。世の中には鉄道車両用消火器なんて物もあるみたいです。

屋内消火栓設備とは、地下駅でよく見る消火栓のことです。消火器ではどうしようもない場合、地下だと屋外から放水もできないので、屋内に消火栓を設置します。http://www.hosyu-kyokai.or.jp/okunaishoukasen.html

連結散水設備は、消火活動時に消防ポンプ車から送水→散水ヘッドから放水します。一方スプリンクラーは送水ポンプも込みの設備であるという違いがあります。

連結送水管とは、消火活動時に消火用の水を屋内に送水するための管です。

▶火災対策設備の整備

火災対策設備が何を指すのかについてはどこにも明示されていません。おそらくここまで見てきたものを指すと思われます。これらは1年に1回以上の動作確認・整備が必要です。

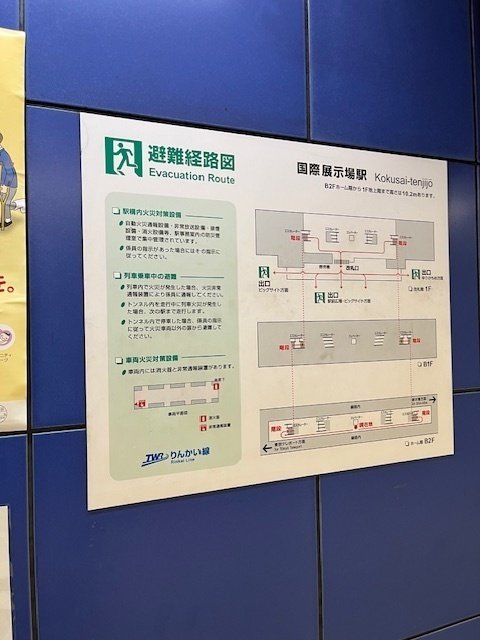

▶表示設備

駅には旅客に対して下記事項を周知するための表示設備が必要です。

トンネル内での列車火災の場合、次の停車場まで走行・避難が基本であること

列車の前後から避難できること

非常時の避難経路図等の安全な避難に必要な事項

▶マニュアル

駅には下記事項を定めたマニュアルを備えておく必要があります。

内容については消防機関との協議が必要です。

係員の火災発生時の対応

解説によると、係員が行うべき対応は下記のとおりです。

・消防機関への通報

・旅客への火災発生周知等情報の提供

・排煙設備等の火災対策設備の動作確認・操作

・初期消火

・旅客の避難誘導係員に対する初期消火・避難誘導などの教育・訓練

解説によると下記のとおりです。

・教育→平常時の防災教育・自衛消防活動能力の向上

・訓練→1年に1回以上定期的に実施・事後評価する (内容については規定がない?)消防機関への情報提供に関するもの

解説によると下記のとおりです。

平常時:

・火災対策設備の配置図

・防災体制

火災発生時:

・旅客の避難状況

・火災対策設備の作動状況

第30条 車両の逸走等の防止

車両の逸走・過走で危害が生じそうな箇所には、「相当の保安設備」が必要です。解釈基準に詳細が示されています。逸走・過走が生じそうな箇所は2パターンで、それぞれに対策方法が記載されています。

▶本線または重要な側線が、平面交差・分岐し、相互に支障するおそれのある箇所

安全側線を設ける必要があります。下図に例を示します。A駅の出発信号機が停止現示の時に過走した場合、安全側線がなければ下側の線路にはみ出てぶつかる可能性があります。出発信号機と連動した転てつ機で安全側線に分岐させれば、過走しても支障しません。

下記の場合はこの限りではありません

自動的に列車を停止させることができる装置を設けた場合

→ATS/ATC、TASC、ORPなどを指すものと思われます。当該区間始端の主信号機の外方の主信号機に、警戒現示を出す場合

→当該区間の1つ前の区間から止まる準備をしていれば過走しないだろうという事なんだと思います当該区間始端の主信号機~車両接触限界or対向転てつ器のトングレールまでが100m以上ある場合

→100mあればいくらなんでも止まれるだろうという事なんだと思います

▶軌道の終端

車止装置が必要です。例えば京急蒲田駅の一部では、過走した場合はホームや旅客に被害が及ぶ可能性があります。そのため車止めを設けています。

安全側線or重大な損害を及ぼす恐れのある線路の終端

砂利盛りor砂利盛りと同等以上の緩衝機能のある車止装置上記以外の線路の終端

車体・連結器を受け止める車止装置側線で、2線が接続・交差or可動橋がある箇所

脱線転てつ器or車止装置

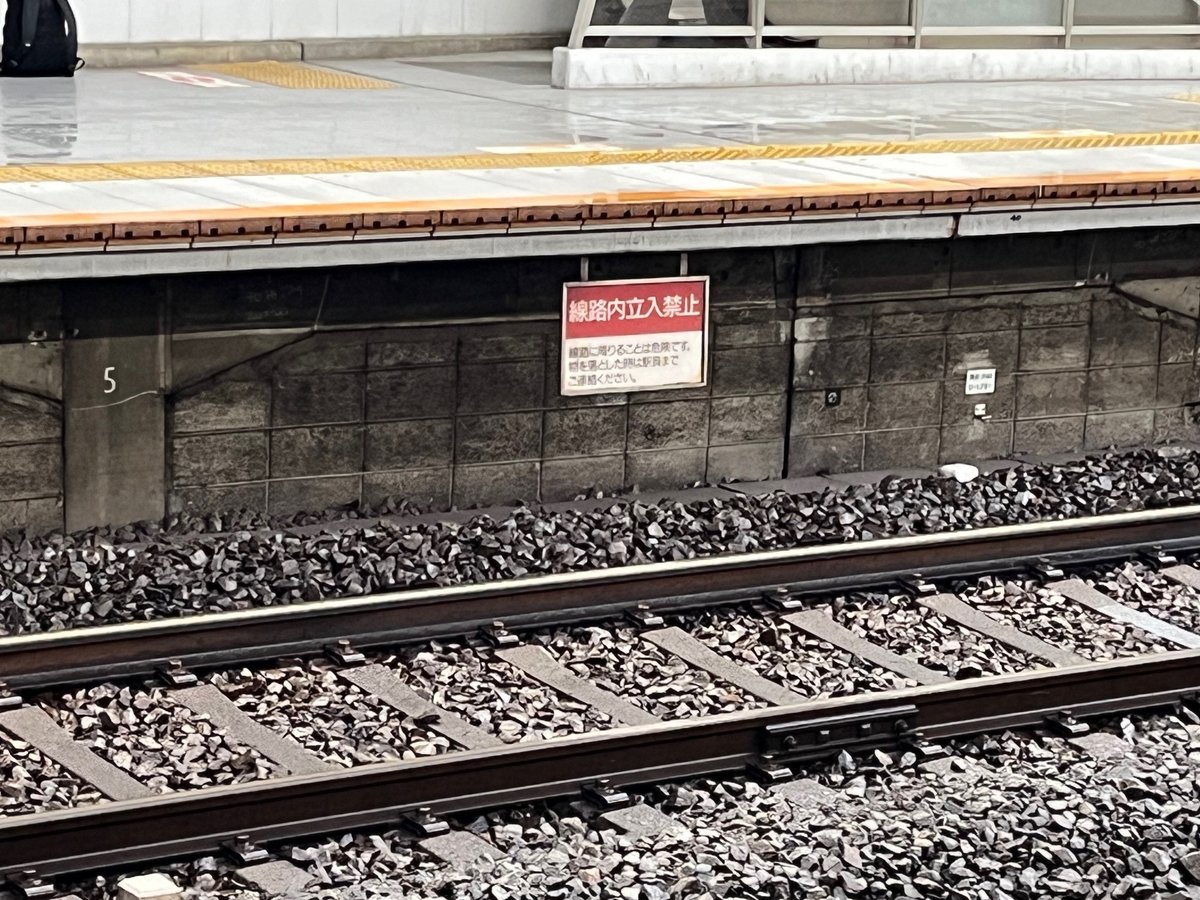

第31条 線路内への立ち入り防止

線路内に人が立ち入らないように下記対策が必要です。

相当の防護設備または危険であることの表示

(新幹線)容易に立ち入れない場所以外への防護設備

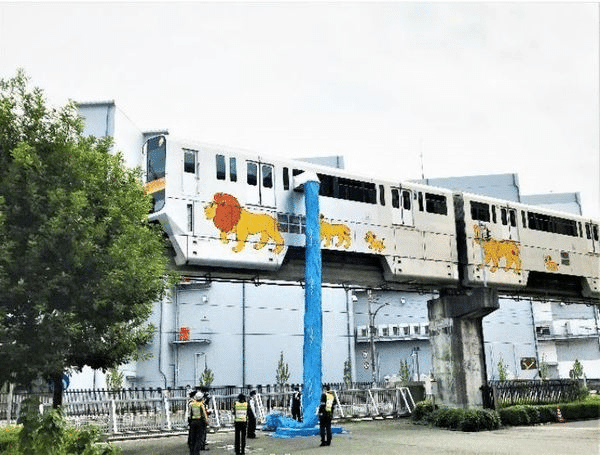

第32条 避難用設備等

線路は避難しようとする旅客が歩行できるものである必要があります。ただし「相当の避難設備」があればこの限りではありません。「相当の避難設備」とは、解釈基準に示される懸垂式・跨座式・浮上式における緩降機・避難誘導路のことです。避難誘導路が何を指すのかよくわかりませんが、脱出シューターなどが該当するのでしょうか?

▶おまけ

東京駅の火災対策についての記事を見つけたので貼っておきます。

jstage.jst.go.jp/article/ieiej/34/3/34_192/_pdf/-char/ja

技術基準見てるとよくあるんですが、なんで網羅していることがわかりやすく書けないんですかね?建物のパーツ(床・壁・柱とか)ごとにまとめたりすればいいのに・・・「分かりやすいこと」は重要視されていないんでしょうか?結局解釈基準とか解説とか作って2度手間3度手間になっているわけですよね?ほんと謎。

以上です。