↑またやってまいりました、上電こと上毛電気鉄道の中央前橋駅🚉でございます。

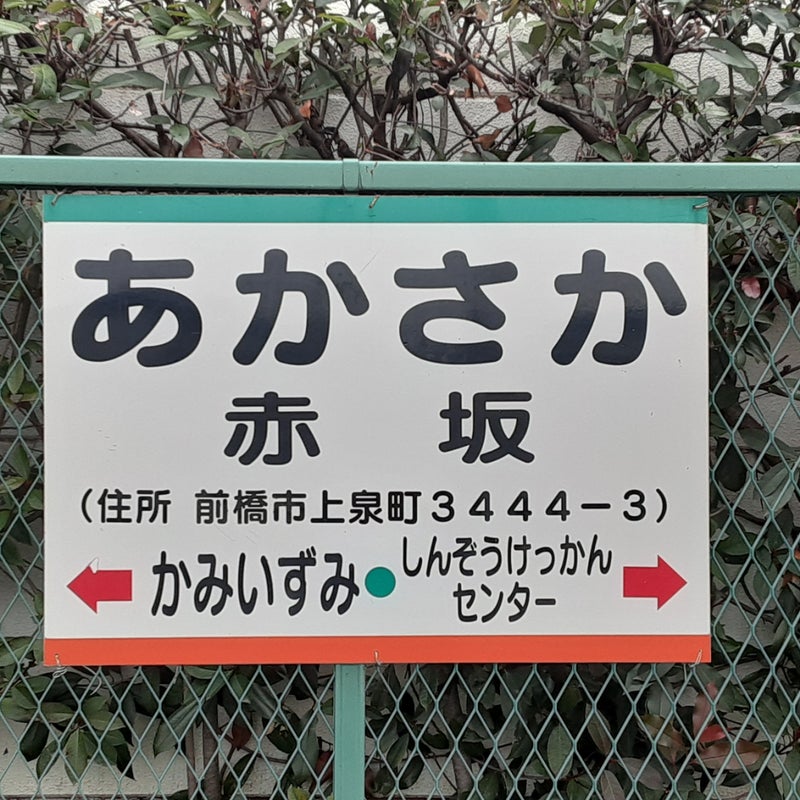

前回は3ヶ所の中野駅を巡ってきましたが、「赤坂」という駅名も全国に4ヶ所あります。

今回は都内と東京近郊にある2つの赤坂駅を巡ってきました。ちなみにもうひとつの赤坂駅は、福岡県の福岡市営地下鉄1号線(空港線)の天神駅と大濠公園駅の間にあります。

では、まずは上電の赤坂駅に向かいます。

↑ホーム上屋の支柱がカラフルです。

西桐生駅のカラフルなベンチ(2023年11月6日の「群馬 鉄道旅」のブログに載せてあります)といい、700形の8色のフロントマスクと同じ色なのかな?手前の茶色はデハ101?

上電は中央前橋ー西桐生間の通し運転が基本ですが、中央前橋ー大胡間の区間列車が上下各2本設定されています。

上電では現在、元京王井の頭線の3000系だった車両を700形として運行していますが、製造から60年が経過するのに伴い、現在在籍している700形8編成16両のうち、3編成6両を元日比谷線の03系に置き換えていく予定です。

今回上電に到着した元日比谷線の03系は、今後整備を行い、800形として2024年2月下旬を目途に運行を開始する予定です。

デハ101は、1928年(昭和3年)11月10日の上電開業時からの車両で、今年で御年95歳!現在も車籍が残っており、イベント時に臨時運行しています。現在のところ、臨時運行の予定はありません。

来る時に都内で雨が降っていましたが、群馬では降っていませんでした。

赤城駅周辺にはコンビニがなく(たぶん)、赤城駅の売店も閉まっていたので、散歩がてら約15分歩いて、わたらせ渓谷鐵道の大間々駅前にあるコンビニまで行ってきます。

ちなみに1つ目の信号を右折すると、マクドナルドさんやドラッグストアーのベイシアさんがあります(案内図の「現在地」辺り)。

↑『トロッコわっしー号』用のWKT-550形の551号車。相方のWKT510形の511号車も近くで休んでいました。

トロッコ車両の551号車には冷暖房がありません。また、車椅子対応のトイレがあります。511号車は冷暖房完備ですが、トイレはありません。座席はセミクロスシートです。

551号車も511号車も、1両での運転が可能です。『トロッコわっしー号』の運転がない日は、511号車が普通列車の運用に就くことがあるそうです。

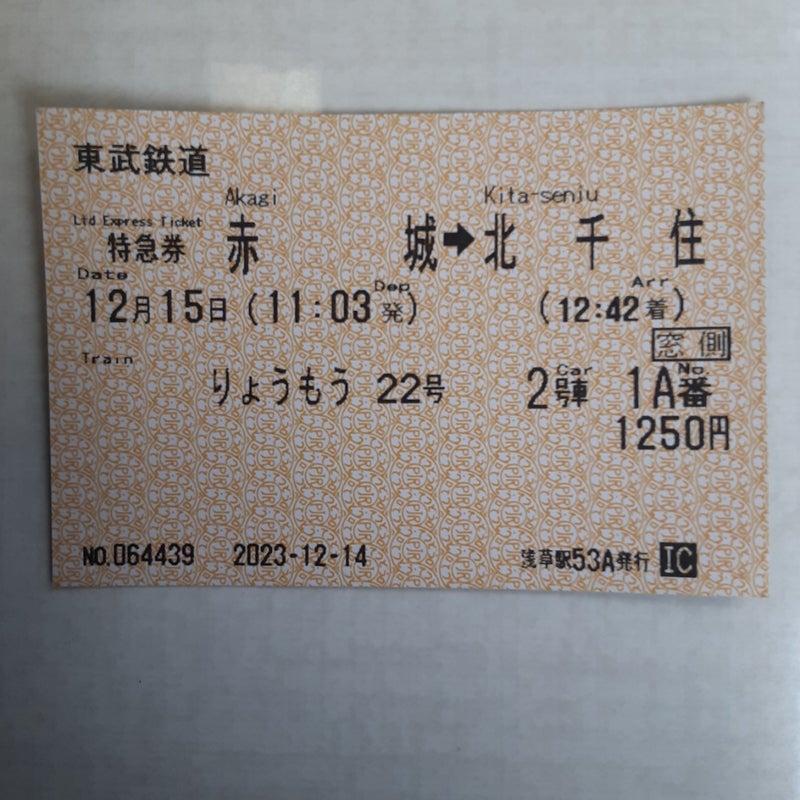

赤城駅に戻ってきました。乗る予定の特急『りょうもう22号』の発車時刻(11:03発)まで、まだ20分あります。

東武鉄道の特急列車は全て指定席です。券売機では窓側・通路側の席が選択出来る他、座席表から好みの号車・席を選ぶことが出来ます。

↑発車の10分前に乗車。

『りょうもう』で使用する車両は200系(200型および250型)です。

『りょうもう』・『リバティりょうもう』は、浅草ー赤城間はほぼ1時間おきに運転しています。他に太田発着が上下各6本、館林発着、伊勢崎発着、葛生(くずう)発着がそれぞれ上下各1本ずつあります。

『りょうもう』は6両編成、『リバティりょうもう』も一部の列車※を除いて6両編成です。

※『リバティりょうもう』15号(赤城行き)・29号(太田行き)・43号(葛生行き)と12号(葛生発)・30号(赤城発)・44号(太田始発)は3両編成です。

『りょうもう』・『リバティりょうもう』とも、全列車で車内販売と自販機はありません。

ローソンさんで買ってきたお昼ごはんを食べながら車内で過ごします。

車内のトイレは『りょうもう』は1・3・6号車にあります。1号車と6号車は和式、3号車は車椅子対応の洋式です。いずれも男女共用です。4号車は全て客室で乗降口はありません。

『リバティりょうもう』は2号車と5号車です(3両編成は2号車のみ)。男性小用と、男女共用の洋式とバリアフリー対応の洋式があります。乗降口は各車両に1ヶ所ずつあります。

隣の駅は、代々木上原側が乃木坂駅(1.1㎞)、綾瀬側が国会議事堂前駅(0.8㎞)です。

駅構造は島式ホーム1面2線です。

特急列車にご乗車の際は特急券が必要です。

券売機では自由席・指定席・座席未指定券の各特急券の購入が出来ます。

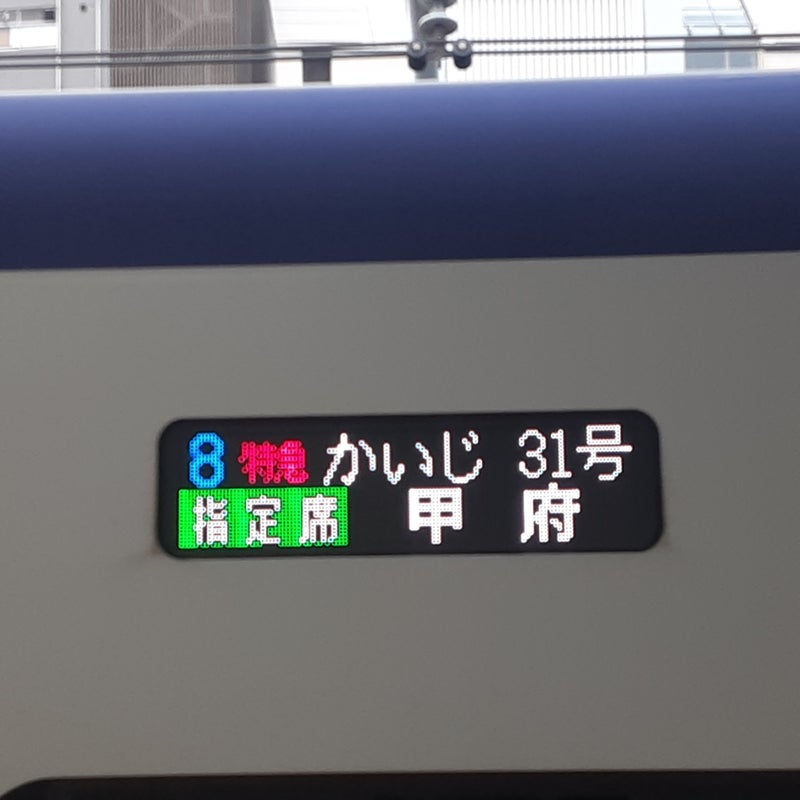

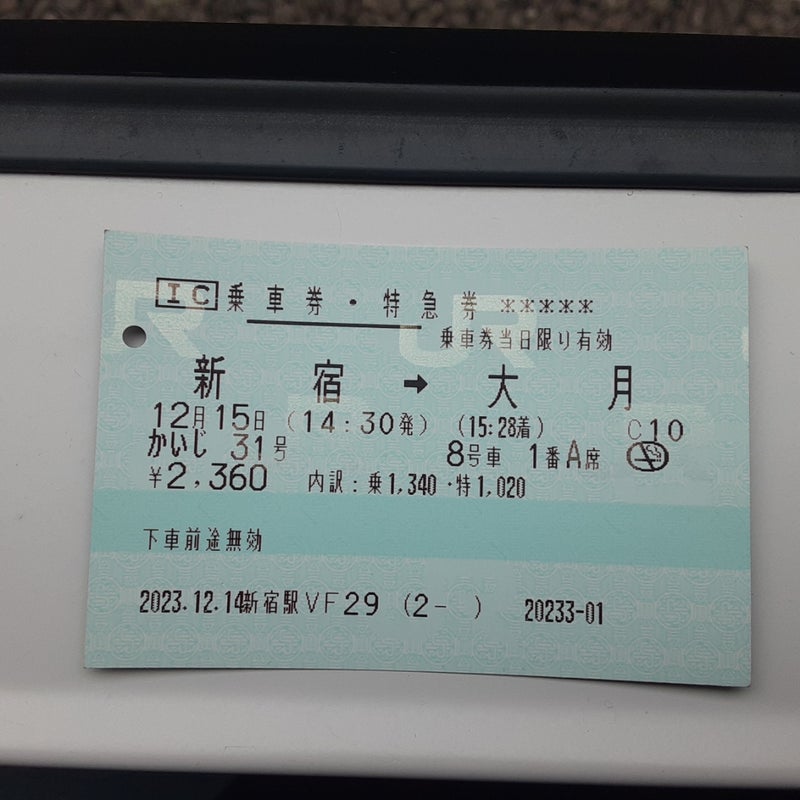

中央本線の特急『あずさ』・『かいじ』は全車指定席です。自由席特急券ではご乗車にはなれません。

指定席は窓側・通路側の選択が出来る他、座席表から好みの号車・席を選ぶことが出来ます。

座席未指定券(指定席特急券と同額)では空いている席を利用することが出来ます。座席上のランプが赤であれば空席です。黄色のランプは、この先の駅から指定券を持った乗客がお見えになります。緑のランプは既に発売済みの席なので、その席に座ることは出来ません。

赤いランプでも既に発売済みの場合があります。あとから指定券を持った乗客がお見えになったら、席を譲らなければなりません。

作家の太宰治さんも愛した跨線橋ですが、1929年(昭和4年)に古い設計基準で建設されており、現在の基準を満たしていないため、まもなく(2023年12月頃より)撤去作業に着手する予定です。

この日(12月15日)から17日まで、渡り納めのイベントが行われました。

国立支線は、貨物列車や大宮ー八王子間を結ぶ『むさしの号』が走っています。

『むさしの号』は普通乗車券のみで乗れる普通列車で、平日は八王子発大宮行きが2本、大宮発八王子行きが3本、土曜・休日はそれぞれ4本と3本設定されています。武蔵野線用の209系またはE231系8両編成で運転しています。

富士急行線はSuicaやPASMOなど、全国交通系ICカードで利用出来ます。

↑大月を発車しました。前方の風景を見ながら行きます。

写真のE353系は特急『かいじ36号』新宿行き(9両編成)です。富士急行線河口湖始発の特急『富士回遊36号』新宿行き(3両編成)に連結するため、ゆっくりと走っています。

直通列車は定期列車では新宿発着※の特急『富士回遊』が3往復(E353系3両編成)、東京発着の中央線快速電車が2往復(E233系0番台4両編成)、高尾発着の普通列車が1往復(211系3両編成)設定されています。いずれも大月駅で分割併合を行います。

※特急『あずさ3号・富士回遊3号』は千葉始発です。

行楽シーズンを中心に、臨時特急『富士回遊』も運転しており、一部の列車はE257系5両編成(分割併合なし)で運転しています。

富士急行線内でも特急列車に乗車の際は特急券が必要です。

ただし、富士山ー富士急ハイランドー河口湖間のみ利用の場合は特急券は不要です。普通乗車券のみでご乗車出来ます。

『富士回遊』は全車指定席ですが、富士急行線内のみ利用の場合は、座席未指定券で空いている席を利用します。

富士急行線内のみ運転の『富士山ビュー特急』と『フジサン特急』も特急券が必要です。指定席と自由席があります。

『富士山ビュー特急』は8500系(元JR東海の371系)、『フジサン特急』は8000系(元小田急の20000形RSE)で運転しています。

両車は1991年~2012年まで、小田急線新宿駅とJR東海御殿場線経由で沼津駅とを結んでいた『あさぎり』で富士山の南側を共に走っていました。

現在は場所を富士山の北側に移して、7両編成から2階建て車両などを抜いた3両編成で引き続き富士急行線内を共に走っています。

海老名のロマンスカーミュージアムでは、20000形RSEの先頭車両と2階建て車両を展示しています。

『フジサン特急』は現在、土休日のみの運転です。平日は2/29まで、臨時特急『富士回遊71・72号』の運転に伴い、代替車両で運転しています。

1200形(元京王線の初代5000系)を使用した『富士登山電車』は運休中です。

富士急行線は整理券がありません。ICカードは駅の簡易改札機にタッチします。紙のきっぷは車内でも発売しています。富士急行線は車掌さんも乗務しています。

また途中駅止まり、途中駅始発の列車は設定されていません。全列車が大月ー河口湖間の運転です。

スイッチバック式の富士山駅では、列車の進行方向が変わります。

隣の駅は、大月側が禾生(かせい)駅(1.5㎞)、河口湖側が都留市駅(1.5㎞)です。

平日

大月発→河口湖着

7:55 →8:53

10:00→10:55

13:50→14:46

16:37→17:35

河口湖発→大月着

6:41 →7:36

8:59 →9:53

12:10 →13:10

15:22 →16:25

土休日

大月発→河口湖着

7:54 →8:52

9:58 →10:55

13:50 →14:46

16:58 →18:04

河口湖発→大月着

6:41 →7:36

8:59 →9:53

12:10 →13:10

15:20 →16:25

平日・土休日とも、富士急ハイランド発は河口湖発の3分後になります。

駅の時刻表は、緑文字の時刻と「(トーマスランド号)」と表記してあります。

都合により、車両が変更となる場合があります。

また、上記のダイヤ以外で運転する場合があります。

列車が駅に停車すると、車掌さんは駅の出口まで走っていき、ICカードのチェックや乗車券の回収を行っています。出口が前方にある駅では、車掌さんが車内を最前部まで移動して、運転士さんがドアの開閉、車掌さんはホームに降りてチェックや回収、安全確認を行っています。

おわり