Entries

2023.07/27 [Thu]

朝ドラ「らんまん」とタヌキモ大滝末男先生の思い出

NHKの朝ドラ「らんまん」は、日本植物学会の第一人者、牧野富太郎博士(1862-1957)がモデルのドラマですが、皆さん、見てますか?

今週のドラマの一場面に水草(ムジナモ)が出てくる場面がありますが、突然、脳裏によみがえった方がいます。

それは、高校1年の時、生物の担当教師だった大滝末男先生です。

当時の授業もとてもおもしろく、実際にカイコの解剖をさせて、解剖図を描かせられた思い出などもありますが、一番印象に残っているのは、次の出来事です。

当時、日本人ならほとんどの人が毎朝見ていた「ズームイン朝!」という朝の情報番組に、「大滝先生が新種の水草(タヌキモの一種)を発見された」と、ご出演されていたことを思い出しました。

生物の授業は1年の時だけでしたが、他の先生の記憶はほとんどないのに、大滝先生のことは鮮明に覚えているので、よっぽど楽しくわかりやすい授業だったのだと思います。

Googleで調べたら、

2011年に国立科学博物館で行われた「水草展」という展覧会にも、特別に「大滝末男の世界」というコーナーが設けられていました。そのことを見ても、水草研究の第一人者だったようです。

↓

科学博物館ホームページからの引用

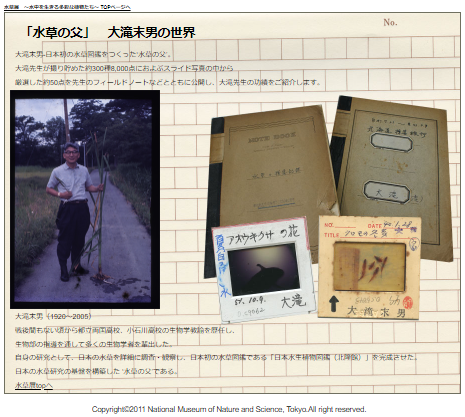

大滝末男--日本初の水草図鑑をつくった‘水草の父’。

戦後間もない頃から都立両国高校、小石川高校の生物学教諭を歴任し、生物部の指導を通して多くの生物学者を輩出した。

自身の研究として、日本の水草を詳細に調査・観察し、日本初の水草図鑑である「日本水生植物図鑑(北隆館)」を完成させた。

日本の水草研究の基盤を構築した ‘水草の父’である。

きっと大滝先生も牧野富太郎博士のように、水草が好きで水草に魅入られた方だったのだと思います。急に「らんまん」の主人公が身近に感じられました。

「らんまん」では「ムジナモ」が物語の主役でしたが、大滝先生が発見されたのは「タヌキモ」の一種だったと記憶しています。どちらも食虫植物ですが、私もオタク気質がありますので、何かに集中して心奪われる気持ちというのは、理解できます。

当時の高校の先生方は、ユニークな方が多く、今の自分は、この高校の先生方によって作られたと言ってもいいぐらいです。

現国の先生は、当時のNHK高校講座の講師もしていらっしゃいました。

先生が、NHKに出演された翌日の現国の授業は、誰かが黒板に描いたテレビ画面の先生の似顔絵を、先生が苦笑いしながら消すところから始まりました。(笑)

また、世界史の先生は、高校の授業では淡々と授業をしているのに、代々木予備校の講師のときは大教室の大勢の予備校生を前に、ジョークを交えておもしろおかしく熱弁をふるう姿を、最前列で皮肉っぽく見ていた記憶もあります(^_^;

美術部だったので美術の先生とはかなり親しくさせていただき、部員みんなでお宅にまで何度もお伺いしてごちそうになったり、いろいろなお話しを聞いたり、、、とても素敵な先生でした。

思い起こせば、高校3年間のなんと楽しく輝かしい毎日だったことか!

自由闊達な校風だったので、制服も上履きもなく、行事はすべて生徒の自主運営でした。

自分自身がデブで運動不得意で容姿にすごいコンプレックスを抱いていたこと以外は、友人にも恵まれ、一生の中でも最高に楽しい期間でした。

時代的にも高度成長のまっただ中で、両親も稼げば稼ぐほど豊かになれる時代だった気がします。

「未来は明るい」という共通の思いが誰の心にもありました。

そんな昭和の夏は、扇風機だけで夏を過ごせました。30度を超す日も何日かありましたが、よほど裕福な家庭にしかエアコンはありませんでした。しかし、床屋をしていた実家の店には外国製の大型のクーラーがあったので、休みの日には、カーテンを閉めた店の中で、一家揃ってそれぞれ好きなことをして過ごした思い出もあります。

今年は特に高温注意報が連日のように各地で出ています。

40度近い気温もそれほど珍しくなくなりました。

この異常な夏を高齢者はどうやって乗り切るか、真剣に考える必要がありそうです。

人間の勝手なエゴのツケが回ってきているのかな~?

Re: 天然クーラー

我が家はわりと住宅地の真ん中なので

灼熱の風しか来ません。

まわりが田んぼならもう少し涼しいかも。

今日は37度を超えたのでスイミングも行かず

シャッターを閉めた室内でじっとしています。

伸びすぎた芝を横目で見ながら、

庭仕事の危険より安全第一と言い訳して。

ようやく連敗地獄を抜けたら、

オリックスの2枚看板に連勝するとは!

うれしい誤算と半信半疑で

油断してはならないぞと

自分に言い聞かせています(^_^;