TOMIXの50系は古い製品で何度かのバージョンアップと大幅なリニューアルを経て現行製品となっています。

最初期の製品は1980年ですから、もう40年以上も前になってしまいました。

いちばん最初の製品は明るい赤色で赤2号と言うよりは朱色に近いような色でした。

同時に発売されたEF71も同じように朱色っぽい色でしたが当時の赤2号の解釈って?でした。

そして、何度目かの再生産(2度目の生産かも?)で正しい赤2号で発売されましたが品番等は変更なく。

TOMIX オハフ50(品番:2511)

この車両は品番こそ2511ですが、かなり手を入れています。

・車番は印刷済み ⇒ オハフ50 21を オハフ50 2487にインレタで変更。

・ベンチレータは屋根一体成型 ⇒ ベンチレータを別パーツ化。

・テールライト非点灯 ⇒ 片側のみテールライト点灯化。

・サッシ以外色なし ⇒ Hゴム部分に色入れ。

・JRマークなし ⇒ JRマークインレタを貼り付け。

・プラ車輪 ⇒ 金属車輪化。

・室内灯なし ⇒ 純正品の室内灯を取り付け。

・乗務員ステップなし ⇒ 銀河モデルのパーツを取り付け。

・アーノルドカプラー ⇒ KATOカプラー化。

・幌枠 ⇒ 製品についていた小型のものから現行品のパーツに変更。

ですので原型とは言えいぐらい弄りまくってます。

この後の製品は幌部分が改良され、TNカプラー対応の床板になり品番が変わっています。

TOMIX オハフ50(品番:2501)

こちらは上のオハフ50から大幅リニューアルされた製品です。

ベンチレータも別部品になり、テールライトも点灯するようになってからの製品です。

Hゴムについても車体側での成型から、ガラス側への成型に代わっています。

こうやって見ると車掌室の窓が小さくなったような気がします。

現行の製品はこの製品がベースになっていると思われます。

(我が家にはありません)

現行品はドアレールに銀色と、方向幕のHゴムにも色が入りました。

これが値上げの口実かどうかは知りませんが、製品として良くなっているのでよしとしましょう。

これも中古(ジャンク)で購入。いつだったか忘れましたが。

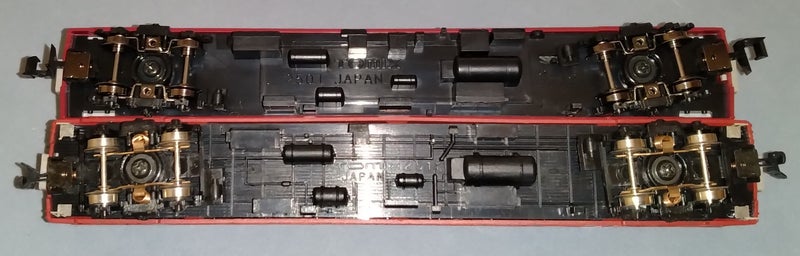

上が2501のオハフ50、下が2511のオハフ50です。

古い2511のほうは所属標記(広ヒロ)と換算標記が印刷済みになっています。

新しい2501のほうはそれらの標記類は省略されてしまいいました。

どちらの製品も方向幕のHゴムは色が入っていなかったのですが、レボリューションファクトリーの50系Hゴムのインレタを転写しています。

さすがにこのHゴムにグレーを筆で入れるのは難易度が高すぎます。

現行品はこの部分も印刷済みになっているので助かります。

左:2501、右:2511です。

Hゴムの表現で随分表情が変わりますが、旧製品も悪くはないプロポーションだと思います。

2511のほうはHゴムに色入れしています。

またテールライトは点灯化していますが、本来は一体成型です。

幌はサイズが全然違う(小さいのが付いていた)ので、貫通扉上に四角い穴が開いてしまいました。

屋根はベンチレータを別部品にしただけでグッと良くなりました。

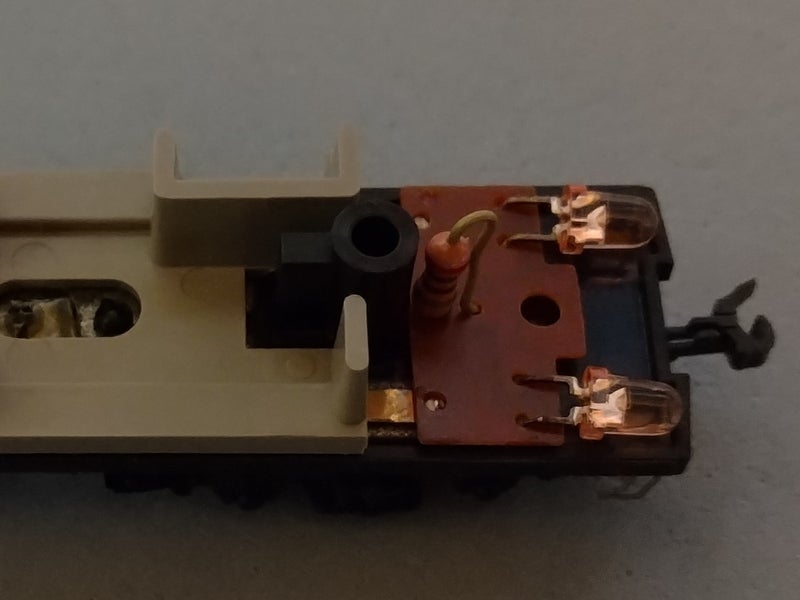

テールライトはKATOのASSAYパーツを買ってきて付けてみました。

トイレから車掌室側の室内パーツを削って強引に入れました。

床板が浮いてしまって押さえが効かないでテールライトの基盤の集電部分を挟んだうえで、両面テープで座席パーツとウェイトを貼り付けました。

パーツはKATOのオハネフ12のテールライト基盤です。

赤色LEDが2発に抵抗が基盤に対して縦に付いています。

この頃はまだ電球型のLEDが主流でチップ型のLEDはまだまだ。

テールライトのレンズはKATO113系のライトパーツからテールライトのレンズだけを接着しました。

ライトケースはプラ板で自作して光が漏れないようにし内部にアルミテープを貼り付けています。

まあ、今時こんな改造する必要もないでしょうけれど、改造したのが随分前なので何の参考にもなりません( ´∀` )

裏返しの床下機器です。

新集電方式台車になって、TNカプラー対応になったのが2501(上側)です。

ということで、実車のオハフ50です。実車と比べてTOMIXの製品はどうでしょうか。

オハフ50 2485 (仙カタ) 山形にて。

奥羽本線でまだ50系の普通列車が走っていた頃でした。

福島から板谷峠を越えてきて山形で下車後に撮影。

後ろに左沢線のキハ40がちらりと見えます。

最後までご覧いただきありがとうございました。