都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

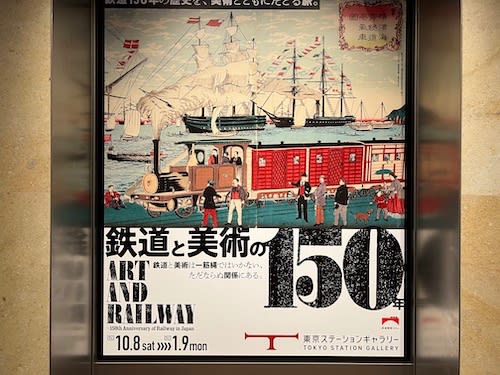

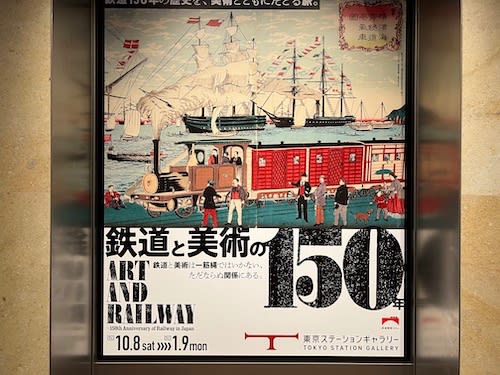

東京ステーションギャラリーにて『鉄道と美術の150年』展がはじまりました

今年、開業150周年を迎えた日本の鉄道と美術の歴史をたどる展覧会が、東京ステーションギャラリーにて開催されています。

その『鉄道と美術の150年』展の見どころや内容について、Penオンラインに寄稿しました。

日本の鉄道はどのように描かれていた? 美術との関係からたどる『鉄道と美術の150年』が開催中|Pen Online

今回の展覧会では、明治時代の錦絵などにはじまり、主に鉄道をモチーフとした絵画や写真、それに現代アートなど約150点の作品を展示していて、時に深く関わりつつも、時代によって変化する鉄道と美術の有り様を丹念に紐解いていました。

1872年に新橋―横浜間で開業した鉄道は、当初、錦絵の格好の題材として取り上げられ、それに少し遅れて、1890年代以降には日本画や洋画でも鉄道が描かれるようになりました。

いわゆる「鉄道絵画」として目を引くのは、都路華香の『汽車図巻』や赤松麒作の『夜汽車』、それに長谷川利行の『汽罐車庫』などで、中には満鉄の特急「あじあ」号を染織に表現した山鹿清華の『驀進』といった珍しい作品も公開されていました。

戦後の作品で見入るのは、当時の世相を切り取ったようなスケッチ、ないし写真でした。そのうち佐藤照雄は『地下道の眠り』にて、空襲などで家を失った人々が上野駅の地下道にて寝泊まりする様子を描いていて、終戦後の人々の苦しい暮らしぶりを如実に伝えていました。

また富山治夫は「現代語感」において、人が詰め込まれた中央線の通勤列車を撮影していて、輸送力が限界に達していた1960年代の通勤地獄を目の当たりにできました。この他、東北各地から東京へ集団就職する光景を撮影した大野源二郎の写真も印象に深いかもしれません。

さらに中村宏の『国鉄品川』や『ブーツと汽車』や香月泰男の『煙』など、鉄道に着想を得ながら、独自の世界へと展開するような絵画にも興味を引かれました。

この他、横尾忠則や元田久治、それに本城直季や宮島達男、またchim↑pomといった現代アートにも目を引く作品が少なくありません。

中央停車場として建設され、1914年に開業した歴史ある東京駅に位置する東京ステーションギャラリーならではの好企画といえるのではないでしょうか。国内の40ヶ所からの所蔵先から集められた作品は、実に150点ほどに及んでいて、想像以上に充実していました。

他館への巡回はありません。2023年1月9日まで開催されています。おすすめします。

『鉄道と美術の150年』 東京ステーションギャラリー

会期:2022年10月8日(土)〜2023年1月9日(月・祝)

休館:月曜日。10月11日、年末年始(12月29日〜1月1日)

※10月10日、1月2日、1月9日は開館

料金:一般1400円、高校・大学生1200円、中学生以下無料。

*オンラインでの日時指定券を販売。

時間:10:00~18:00。

*金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

その『鉄道と美術の150年』展の見どころや内容について、Penオンラインに寄稿しました。

日本の鉄道はどのように描かれていた? 美術との関係からたどる『鉄道と美術の150年』が開催中|Pen Online

今回の展覧会では、明治時代の錦絵などにはじまり、主に鉄道をモチーフとした絵画や写真、それに現代アートなど約150点の作品を展示していて、時に深く関わりつつも、時代によって変化する鉄道と美術の有り様を丹念に紐解いていました。

1872年に新橋―横浜間で開業した鉄道は、当初、錦絵の格好の題材として取り上げられ、それに少し遅れて、1890年代以降には日本画や洋画でも鉄道が描かれるようになりました。

いわゆる「鉄道絵画」として目を引くのは、都路華香の『汽車図巻』や赤松麒作の『夜汽車』、それに長谷川利行の『汽罐車庫』などで、中には満鉄の特急「あじあ」号を染織に表現した山鹿清華の『驀進』といった珍しい作品も公開されていました。

戦後の作品で見入るのは、当時の世相を切り取ったようなスケッチ、ないし写真でした。そのうち佐藤照雄は『地下道の眠り』にて、空襲などで家を失った人々が上野駅の地下道にて寝泊まりする様子を描いていて、終戦後の人々の苦しい暮らしぶりを如実に伝えていました。

また富山治夫は「現代語感」において、人が詰め込まれた中央線の通勤列車を撮影していて、輸送力が限界に達していた1960年代の通勤地獄を目の当たりにできました。この他、東北各地から東京へ集団就職する光景を撮影した大野源二郎の写真も印象に深いかもしれません。

さらに中村宏の『国鉄品川』や『ブーツと汽車』や香月泰男の『煙』など、鉄道に着想を得ながら、独自の世界へと展開するような絵画にも興味を引かれました。

【新着】日本の鉄道はどのように描かれていた? 美術との関係からたどる『鉄道と美術の150年』が開催中 https://t.co/vaGisTjEfH

— Pen Magazine (@Pen_magazine) October 18, 2022

この他、横尾忠則や元田久治、それに本城直季や宮島達男、またchim↑pomといった現代アートにも目を引く作品が少なくありません。

中央停車場として建設され、1914年に開業した歴史ある東京駅に位置する東京ステーションギャラリーならではの好企画といえるのではないでしょうか。国内の40ヶ所からの所蔵先から集められた作品は、実に150点ほどに及んでいて、想像以上に充実していました。

他館への巡回はありません。2023年1月9日まで開催されています。おすすめします。

『鉄道と美術の150年』 東京ステーションギャラリー

会期:2022年10月8日(土)〜2023年1月9日(月・祝)

休館:月曜日。10月11日、年末年始(12月29日〜1月1日)

※10月10日、1月2日、1月9日は開館

料金:一般1400円、高校・大学生1200円、中学生以下無料。

*オンラインでの日時指定券を販売。

時間:10:00~18:00。

*金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 『東京ビエン... | 『高木由利子 ... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |