おはようございます、ななせです♪

相変わらず記事の更新が遅くなっており、最近では月1の投稿になってしまっていますね…

記事は更新していなくても模型弄りはコツコツと行っており、新規入線が無いとはいえ

ブックケース並みの資金がパーツ代として溶けています。

さて、前回に引き続き東急の緑色をした車両を作っていた…ハズだったのに

とある車両が割り込んできたことによって黒い車両の方が先に完成してしまったので、今回はその紹介をします。

割り込み入線した車両は、ワールド工芸製「川崎20t 凸型電気機関車」です。

ワールド工芸と言えば、機関車メインのブラスキットが有名であり

大手の完成品模型では製品化されていない車両も多数取り扱っていて魅力的ではあります。

*クオリティに比例して、組み立て難易度も結構高いですが…

そんな中、こちらのキットはプラスチック(ABS樹脂)製で動力ユニット組み立て済みの

「プラシリーズ」というイージーキットの第5弾です。

*ワールドの動力組み立ては鬼門の一つだと思います(当区調べ)

2015年に発売したものですから手に入りづらくなってきているものの、

まさかのタムタムに在庫があったことから入線と相成りました。

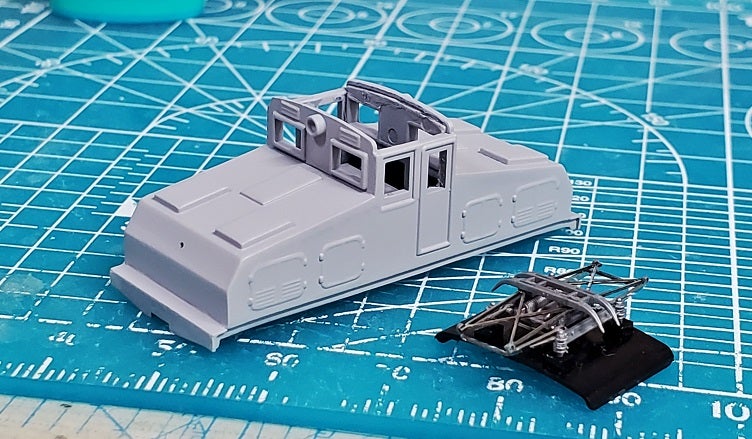

キットの中身はこんな感じです。

車体一式に組み立て済みの動力、カプラーが入っており、素組みするだけならパンタのみ

別途用意する以外にはキットの内容だけで1両分を作ることが出来ます。

当キットは製品名の通り特定の形式が作れるのではなく、私鉄各社に在籍していた

川崎車輌製の20t級凸型ELの同型機たちをプロトとしているため、ディテールは最大公約数的なものです。

ちなみに主な川崎製20t級凸型電機を挙げると…

・高畠鉄道キ1 (のちの山形交通ED1)

・東京横浜電鉄デキ1 (のちの東急デキ3021)

・伊勢電気鉄道501・502 (のちの近鉄デ1・2)

1926年に伊勢501・502が登場し(当時は川崎造船;1928年に川崎車輌に分社化)、

その設計を基本としながら細部の仕様を変更した東横デキ1・高畠キ1が1929年に登場しました。

当区ではその中から東横デキ1…改め、東急デキ3021を製作したいと思います。

東急デキ3020形は、先述の通り1929年に製造した東京横浜電鉄デキ1形を出自として、

1942年の大東急帝国建国(←)に伴いデキ3020形に改番しました。

*東急時代の写真を持っていないにわかです

戦後、大東急が解体されたあとも引き続き東横線の菊名~田園調布における貨物列車や

新車の搬入・3600系の改造種車を碑文谷工場へ回送するほか、工事用列車として活躍していました。

1966年に菊名駅の改良工事に伴う国鉄横浜線との連絡線撤去や

碑文谷工場の廃止によって貨物牽引機としての役目を終え、元住吉工場で入換車となります。

*その後は…たぶん皆さんの方が詳しいハズですから割愛します(←

当区では、東横線における貨物輸送の晩年である1950~60年代中旬の姿を想定して製作していきます。

では、製作に入っていきます。

とはいえ、イージーキットであるため車体はあっさりと組みあがりますし

説明書通りに作っていることから、素組みの様子は割愛します。

強いて特筆するとしたら、このキットの素材はABS樹脂ですから通常の接着剤ではなく

ABS専用の接着剤を使用しないと上手くくっつきません。

KATOのAssyパーツなどでよく見られるツルツルしていて塗料のノリが悪い素材ですから、

タミヤセメントの流し込みタイプより強めの溶剤で素材を溶かして接着していく感じです。

そのことから、接着剤がはみ出してしまうと他の部分も溶かして修正が面倒ですし、

接着剤を塗ったらすぐに貼り合わせ、しっかり固定しないと接着出来ずに剥がれます。

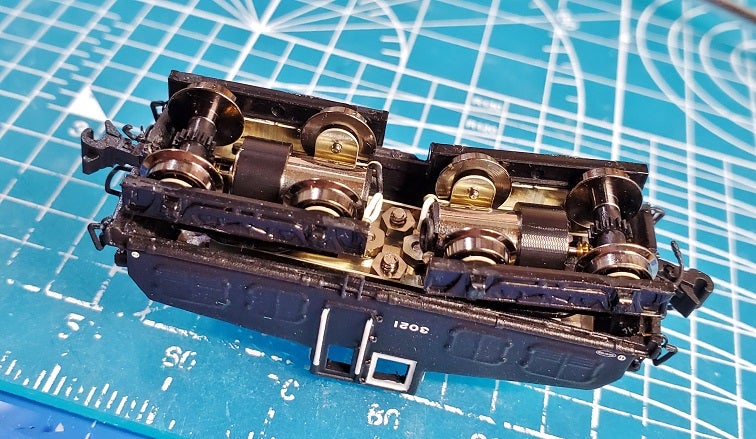

車体を組みながら、走り装置周りも調整していきます。

*時系列が大幅に前後しています

先人たちの記事によれば、そのまま組んでしまうとどうしても車高が高く感じるとのことで

作例に倣って中板を車長方面に短く切ります。

そのあと、本来は車体にあるツメの下で受けとめる中板をツメの上に接着してしまいます。

この段階では、前面窓周りのパーツは接着しない方が中板を取り付け易いです。

ただ、単にこのままでは少々下げ過ぎかなと思い、t=0.25ミリのプラストライプを使って

車高を調整しました。

車高を下げたことで曲線において台車が干渉して曲がれないとの報告もある事から

車体裾の内側(側面/前面両方)の直角部分を削いで干渉しないようにしました。

ちなみに当区ではKATOのR282がクリアできることを基準にしていますから、

それ以上の急カーブを想定している場合はさらに対策を講じる必要があるかもしれません。

台車枠の加工です。

台車についても上部の突起が車高を下げた車体と干渉したり、

見栄えの観点からも台車枠の上部モールドを加工しています。

続いてはパンタグラフの加工です。

TOMIX製PS11(#267)の上枠とPG16(#238)の下半分(斜め線撤去)と集電舟を組み合わせました。

隣にいる3450形デハ3465(になる予定の車両)含めてPT3形を意識して再現しました。

*厳密にはパンタ台回りが違います

PS11は黒メッキが施されているため、1200番のペーパーで落としたあとに

「神ヤス」の#4000~#10000で磨き上げ、最後にユニクリーンオイルで簡単に防錆しました。

パンタグラフのディテールも年代によって異なり、警戒帯が付いていた頃なら下枠部分をPS13にすると

実感的ですし、東急晩年~上毛仕様なら奥のデハ3452みたいな感じになっています。

*PT42FN(#0252)の上半分とPG16の下半分(横棒撤去)

次にカプラーの取り付けです。

「かもめナックル」で知られるKATO製#Z05-1376を加工して、M1.0×3のビスで固定しました。

*何気にかもめナックルを使用したのは初めてです

ちなみにカプラーのビス止めについては、

長さ3ミリだとわずかながら突き抜けてしまいます。

ただ、かもめナックル自体にも厚みがある事から、これ以上短くすると車体まで届きません。

そこで突き抜けてしまうのは諦めて、車体から突き出ない程度に軽く緩めた上で

瞬間接着剤でビスを固定&ペーパーで均して穴を埋めました。

こうして見るとカプラーが随分飛び出ているように見えるものの、

後述する開放テコを付けるとそれほど気にならなくなるかと思います。

さて、またしても時系列がばらけて解りづらいですが、走り装置関連が上手くいったら

車体のセットアップに戻っていきましょう。

車体を箱型にし終えたあとは、隙間を溶きパテで埋めていきます。

その際に、当区では車体回りや端梁の縁取りを削ってフラットにするほか

ボンネット上部の四角いモールドにある縁取りも溶きパテを流し込んで平らにします。

普段ならスプレータイプのサフを使っていたものの、最近では品薄であることから

初めてビンタイプのサフを使ってみました。

スプレーとは異なり、薄め液を使用して濃度(粘度)を調整することが可能なため

隙間埋めだけでなく、ペーパー掛けし過ぎてすり減った部分も多少なら修正が出来ました。

こちらは端梁部分の修正です。

プラストライプを使用して、ペーパー掛けですり減ってしまった部分や

実車と比べて足りないところを補いました。

最後に車体全体をサフでスプレー掛けしたら、ひとまず車体のセットアップは完了です。

ここから先は、東急デキ3021に応じてパーツ類を取り付けながら

実車に近づけていきます。

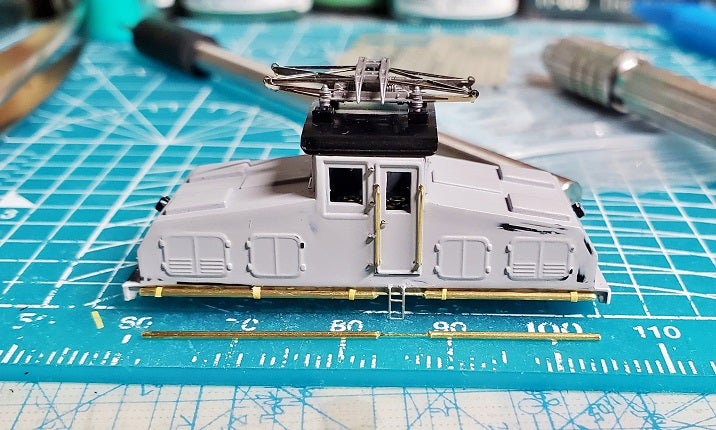

最初に側面から弄っていきます。

使用したパーツは下記の通りです。

・昇降ステップ:トレジャー#TTP215-51(パーツ1)

・ドアノブ:トレジャー#TTP213-03(パーツH)

・乗務員扉脇手すり:0.3ミリ真鍮線

次は車体裾にエアータンクを取り付けます。

こちらも作例によって様々ですが、当区では0.8ミリの真鍮管に0.4ミリの真鍮線で

リンクしたものを接着しました。

エアータンクは長短2種類あり、乗務員扉側が短く、窓側が長いです。

写真では止め金具をマスキングテープで貼り付けているものの、

最終的にはアルミテープに変更しました。

エアータンクの取り付けが終わったら、乗務員扉の下にステップを取り付けます。

トレジャー製#TTP213-03のうち、パーツK(大)の根元を切り取り

L字に折り曲げてから車体側面に穴を開けて取り付けました。

今度は前面にパーツ類を取り付けていきます。

使用したパーツは下記の通りです。

・ヘッドライト:やえもんデザイン#Y-039

+トレジャー#TTP215-51の標識灯掛けを加工してステーっぽく再現

・手すり(ボンネット上部):ボナ#P-002(パーツD)+0.3ミリ真鍮線

・手すり(横):トレジャー#TTP213-03(パーツM)

・手すり(縦):トレジャー#TTP213-03(パーツG)

・開放テコ:KATO #Z02L1541(取り付け穴0.5ミリ・4.75ミリ間隔)

*エアーホースのモールドはカプラーの首振りに干渉するため撤去

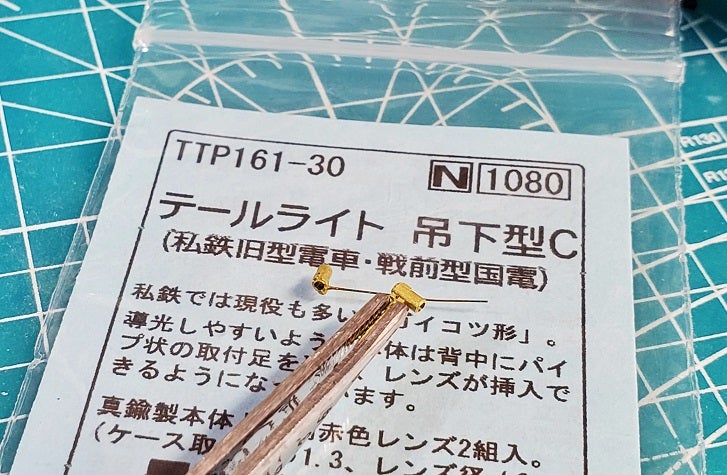

次にテールライトを取り付けていきます。

最近やたらと買い込んでいるトレジャー製#TTP161-30です。

説明書通りレンズが入るように潤滑油を付けた0.8ミリのドリルでさらいます。

*オイルを使用しないと刃が回転せずドリルが折れる原因になります

レンズが入ることを確認出来たら、まだ湯口を切り落とさず逆作用ピンセットでしっかり固定して

側面にケガキ針→0.3ミリ刃で配線取り付け用の穴を開けます。

こちらのパーツはロストワックス製であるため非常に硬いことから

貫通させずに0.5ミリ前後の溝になる程度に掘っておきます。

溝が出来たら0.2ミリ真鍮線を取り付けます。

本来は0.2ミリで穴を開けた方がいいのでしょうが、流石にすぐ折れる未来しか見えないため

0.3ミリで穴を開け、隙間は瞬間接着剤で埋めてしまいます。

配線は3000系列と異なり、何故かライト側面・(取り付け後)向かって右側から延びています。

*全てのライトがそうなっています

取り付けるとこんな感じです。

穴開けには注意が必要で、必ず0.3ミリ位から少しずつ拡げていかないと

車体を抉ってしまい、場合によってはせっかくペーパー掛けした車体の継ぎ目が割れます。

*特に1.0ミリ以降は0.1ミリ刻みで拡げていかないと大変なことになります

それでも、取り付け位置的に継ぎ目の境界付近だったり、側面の内側も若干抉っていくため

リスクが伴う事はある程度覚悟した方がいいかもしれません。

穴を開ける際は、基本的なことですが車体を縦にして垂直にドリル刃を推し進めていくことで

リスクを多少は軽減することが出来ました。(過信注意!)

ライトを付けたら配線を曲げて端梁の下に潜り込ませるほか、

先程撤去したエアーホースを取り付けます。

使用したのは銀河モデル#N-105で、#N-301で知られるロストワックス製の

10個入りバージョンです。

さらにエアーホースの斜め上に、0.25ミリ厚のプラストライプにボナの割ピンを付け

0.4ミリ真鍮線を写真の通り取り付けました。

屋根回りも加工していきます。

パンタ台を削り、ハセガワ製のミラーフィニッシュを使用して屋根の縁取りを行いました。

その際、新たに導入したツールがトレジャー製の細切りテンプレート"R"と

ゴッドハンド製のガラスカッターマット。

細切りテンプレートは0.1ミリ刻みで切り出し幅を変えることが可能で、

ガラスカッターマットは表面がツルツルしていることから弱い力で綺麗に帯材を切り出すことが出来ます。

ちなみに切り出し幅は屋根中央が0.6ミリ、フチは0.4ミリです。

縁取りを終えたらランボードの再現を行います。

トレジャー製#TTP213-03(パーツM)のヒゲを切り落として3つ並べ、

t=0.2/W=1.5ミリの洋白帯板を載せました。

最後は屋根側面にt=0.25のプラストライプを細切りにして、水切りを再現しました。

続いてはパンタ台の再現です。

エバーグリーンのw=2.0ミリチャンネル材の上にボナ製の#P-171を接着しました。

チャンネル材を使用していることからそのままパンタを取り付けると脚が目立ってしまうため

適宜切り落として短くします。

また、元々のパンタ取り付け穴は不要になりますから、1.0ミリに拡げてスチロール棒で埋めました。

埋めたスチロール棒について、屋根を車体に取り付ける際に干渉しないよう

モデリングチゼルなどで削り込んでいく必要があります。

*あとはランボード脚も…

一通りパーツが付いたので塗装作業に入ります。

今回はクレオスのセミグロスブラックを使用しました。

吹いてみた感想としては、半光沢と言いながら艶がかなりキツくて

鉄道模型として見るとその質感は「下品」です。

その他には一部の手すりや窓周りに白を色差ししました。

塗装後は車番などの標記類を転写します。

車番はトレジャー製#TTL803-01Aから、それっぽい番号を切り貼りしました。

元々は3000系列の検査標記を転写するために購入したものですが、

意外なところで車番標記が役に立ちました。

ちなみに検査標記については、50~60年代当時は3段標記だったため

当インレタに含まれているものは使えません。

車番標記の他には、トレジャー製#TTL803-11から東京急行電鉄の銘板を、

銀河#N-738を使用してエンド標記を転写しました。

もう少し後の時代になると警戒帯を巻いたり車番の上にコーポレートマークが付くものの、

この時代はそういったものが全く無いため、標記類の点では少し物足りないかもですね…

インレタの転写後は、クレオスのつや消しクリアーを軽く吹いて

艶の主張力を少し抑えました。

*写真はクリアー塗装前

ちなみに屋根はクレオスの灰色9号+つや消しクリアーで塗装しています。

さて、デキ3021製作もいよいよ終盤です。

車体内側に重り板を貼り付けて補重していきます。

元々の車両自体が小さく軽いことから、牽引力を上げるために

およそ7~10gくらいを目安に増量します。

テールライトレンズを入れたら、車体と動力ユニットを固定します。

車高を下げてしまったことから、付属品のものではなく別途用意した

ビスとナットを使用して固定しました。

レール方向がM1.4×3ミリ、枕木方向がM1.7×4ミリです。

枕木方向のナットは床板の縁にやや干渉するため

締め付けには力加減が必要です。

また、強く締めすぎると中板が割れてしまうので気を付けましょう。

紆余曲折ありましたが、ひとまず「完成」と言える所まで持って来れたので

簡単にレビューしたいと思います。

まずは全体像から。

全長8mと3000系列のおよそ半分の長さしかありませんから、

とてもこぢんまりとしています。

小さな車体に加え、真っ黒なカラーリングから「からす」と呼ばれていたそうです。

前面を見ていきます。

隣に並べたのは、東横モハ512…改め東急デハ3452です。

気になっていた車高については、こちらの鉄コレ3450形を基準にして

車体裾部・雨樋付近とパンタ高さを合わせつつも、全体的な印象を損なわないように調整しました。

灯火類はヘッドライト増設前の姿をプロトとしているため、現行の姿に見馴れていると

少しばかりシンプルかもしれませんね。

前照灯を増設する場合は、テールライトやや下の位置にヘッドライトを置き

テールライトは縦の手すり位置付近に付けるのが良いかもしれません。

その際、尾灯は写真のようなガイコツ型ではなくSLでよく見られる筒状のものに

反射板を取り付けると実感的です。

またボンネット上部の手すりについて、後年になって片側のボンネットの四角い蓋が

横に延長されており、手すりが両端のみ残して撤去されてしまいます。

*長津田側のみ;恩田側は変更せず

側面です。

やはりサフを塗り過ぎたせいでただでさえ甘い点検蓋のモールドが

厚塗りでモタっとしてしまいました…

ちなみに当区の時代設定では大丈夫なのですが、ライト増設したあたりから

点検蓋の鎧戸が2つから3つになっています。

屋根回りです。

本当は配管なども再現したかったのですが、明確に判る資料が見つからなかった事から

今回は断念してしまいました…

資料からは母線・空気作用管・パンタ鈎外し線の基本3点セットでの構成が何となくわかるものの

現行仕様とは微妙に似て非なる配線構造になっている気がします。

当時の配管構造の様子が判る写真があればいいとは言え、貨物機として現役で走っていたのは

60年近く前の話ですからね…

カプラーの位置関係を確認します。

カプラーに関して当区では2軸/ボギー貨車/メーカー問わず全ての貨車が

KATOの車短ナックルを使用しています。

TOMIX製のワム3500(京都鉄博で購入した7055号車)と連結してみたところ、

デキの方がやや高めではあるものの、それほど大きな問題は無いかと思われます。

簡単な牽引力試験です。

日車製の甲種輸送用にと(柄にもなく)最近入線したばかりのヨ8000と先程のワム3500、

当区の車掌車では定番のヨ6000の3両を使用してみました。

*車掌車は全てKATO製

トラクションタイヤが付いていないため、出だしは空転するものの

ひとまずこのくらいなら余裕みたいです。

先人たちの記事によると、牽引力はおよそ電車(鉄コレ)2両程度が限界らしいです。

そんな中、とある作例ではトラクションタイヤを付けるなどの改造を行い

国鉄スハ43系客車11両(全車室内灯組込み)を牽引する動画を観たことがあります。

当区では貨物輸送末期の仕様であることから、2軸貨車2~3両位を自力で牽ければ充分ですし

新車搬入の牽引は後ろに動力付きの電車をアシストに入れるため、無加工の方が都合良いかもしれませんね。

ということで、以上が東急デキ3021製作記でした。

本当は窓ガラスや前照灯のレンズ入れ、ATS車上子取り付けなど微妙にやる事があるものの

それらは入手次第追設していくつもりです。

営団日比谷線と乗り入れが始まった1964年時点でも貨物輸送はありましたし、

東急7000系や営団3000系の新車搬入などで楽しめるかなと思います。

今後はデキ3021の製作で中断してしまったデハ3450号車のN化改造や

友人の3850形を製作していくつもりです。

デキ3021やデハ3450での仮説を実証して、それを活かしながら3850形を作っていくつもりなので

友人への納車は8月末くらいを目標に頑張りたいと思います。

デハ3450号車の方は屋根加工と塗装が出来れば完成ですから、よほどヘマして

遅延しない限りは更新がご無沙汰することはないハズです。

*早く紹介できるように頑張ります

それでは今回はこの辺で。

ご観覧ありがとうございました♪