おはようございます、ななせです♪

今回は「鉄コレのN化改造」についてお送りします。

普段は入線した車両を眺めて「いいですねぇ~(語彙力)」みたいな記事ばかりなので、

いきなり毛色の違う記事を書いてもドン引きされそうですよね…。

ですが、(こう見えても)元々は「模型を弄る事」を中心に記事を書くためにブログを開設しましたから、

今更ながらそろそろ何か実績を一つ作っておこうかなと思い立ちました。

開設してから(通算)何年経ってるんだ

ということで、去年から入線記事などで写真の隅に写り込んでいた廃車体のような

車両の加工記について紹介します。

今回施工するのは鉄道コレクション(鉄コレ)東武鉄道2000系。

1961年に登場した営団地下鉄日比谷線に乗り入れるための車両です。

*実車解説は(そのうち投稿予定の)レビュー記事にて

2012年に事業者限定品として販売したほか、5年後の2017年に仕様変更した

オープンパッケージ品(以下、通常品)が発売されました。

事業者限定品は購入しなかったので通常品の製品化発表にはとても喜んだものですが、

この基本セットがかなりのゲテモノというオチでして…

*詳しくはレビュー編や第2弾(現時点では着工未定)で

そこで当区では増結セットのみ購入して、基本セットに相当する4両は限定品で補完することにしました。

限定品の方は前面補強板の無い2次車(前面手すりの加工次第で1次車にも)がプロトであり、

ちょうど通常品が指定した2103Fの形態と同一なため、第1段は2103Fを組んでみることにしました。

車両番号は下記の通りです。

←中目黒

(Mc) モハ2103

(M') モハ2203

(M) モハ2353 *3次車 →幅狭貫通路

(M') モハ2253 *3次車 ←幅狭貫通路 (扉付き)

(M) モハ2553 *7次車 →幅狭貫通路・角窓

(M') モハ2653 *7次車 ←幅狭貫通路 (扉付き)・角窓

(M) モハ2303

(M'c) モハ2403

→北千住・北越谷・杉戸東武動物公園

今回は外見加工全般として取り上げていきますが、長期にわたる製作だったこともあり

写真が断片的なものになってしまいました。

もし何か不明な点や詳しく教えて欲しい部分がありましたら、コメント欄にて承ります。(第2弾以降の参考にします)

誰も興味を示さないと思うよ

まず最初に…って初っ端から写真が飛んでいますね(汗

塗装を落として、パーツ化するモールド類を削ったところからスタートしています。

塗装剥離は当初IPAを使用してみたものの、思いの外塗料片が残ってしまう(特に限定品)ため

シンナーに45分前後浸けて剥離しました。

鉄コレは通常の模型と比べて多少の肉厚がある事、そして塗膜が薄いことから

短時間であればシンナーに浸けても壊れず楽に剥離できたといった印象です。

*過信しないでください…あくまでも「自己責任」で!

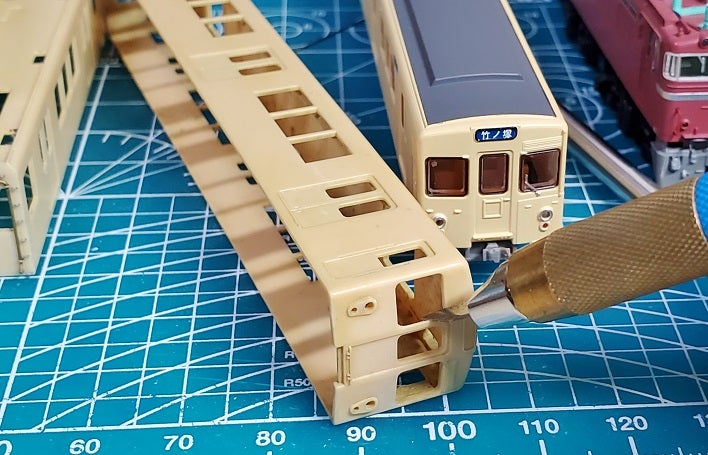

写真はボナ製のガラスパーツを取り付けるべく(後述)、窓ピラー部のテーパーを削っているところです。

モールドを撤去したら、パーツ類を取り付けていきます。

いきなり完成しているような…()

前面に関しては、基本的にトレジャー製#TTP213-22(手すり・サボ受け・下部ステップなど)を使用しています。

その他には…

・営団用誘導無線アンテナ:#TTP-213-03の割ピン(パーツJ)+0.4ミリ真鍮線

・ヘッドライト:#TTP161-61 *車体塗装後取り付け

・テールライト:#TTP161-71

・ワイパー:ボナ製#P-065 *車体塗装後取り付け

ライト類について、取り付け穴がライトユニットに対して余裕が無いため、ライトリムのモールドを

削り落とした後に穴を拡げると、ライトユニットのモールドを破壊するリスクを軽減することが出来ます。

続いては、妻面を弄っていきます。

手すりは先述の#TTP213-22を、他に#TTP213-21を使用して製造銘板や一連番号、

検査票差し(車体塗装後)を貼り付けます。

*一連番号は適当(雰囲気重視)です

取り付け方としては、0.4ミリ位の穴を開けて接着剤の「逃げ」を作り(過信注意!)、

ごく少量の瞬間接着剤で取り付けて、塗装時に塗膜で固着するオーソドックスな方法。

ちなみに製造銘板について、『とれいん』誌No.463(2013-7)によると2103Fは

「日車(2次車)・ナニワ(3次車)・アルナ(7次車)」とあります。

『私鉄の車両』シリーズなどに見慣れている私は、「製造所3種なんてあったっけ?」と気になり

ピクトリアルの臨時増刊号全冊とアーカイブス2種をくまなく調べてみました。

すると、2103Fにおいては…

・2/3次車→日本車輌東京支店(日車東支)

・7次車→アルナ工機

の2種類でした。

ひとまず当区では多数決で(←)日車・アルナの2種を取り付けました。

2号車(東急基準だと7号車)であるモハ2203の上り方(中目黒/浅草寄り)の

妻面には「レスポンスブロック」が付いています。

これは営団線走行時に列車の運行情報を把握するためのものであり、

営団車はもちろん、東急車にも付いています。

使用したパーツは銀河モデルの#3D-033。

元々は銀座・丸ノ内線用のパーツだったので、極限まで薄く削りました。

こちらも検査票差しパーツ同様、車体塗装後に取り付けています。

今回はブロックありのパーツを付けていますが、乗り入れ先では付いていないため

第2弾以降はブロック無しパーツでもよさそうですね。

これまた完成写真ですが、今更ながら妻面手すりについてです。

基本的にモールドを削って、その跡を基にして手すりパーツを付けていくのですが、

写真の通りパンタあり/無しでは手すりの位置や数が異なります。

特に限定品の方は全ての車両がパンタ無し車の取り付け位置・数で統一されているため

パンタ車の手すりを取り付ける際は気を付けましょう。

パーツ類を取り付けたら、緊張の塗装作業です。

サフを吹いて表面の粗探しをして、クロスポイントのセイジクリーム(#103)を吹きました。

*金属パーツへのプライマー処理も忘れずに…

印象としては、鉄コレと比べると色味が白っぽく明るめです。

3・7次車の妻面扉は上記のセイジクリームの他に黄色やクリーム4号(国鉄特急用)などを混ぜて

それっぽくした色をイージーペインターで吹いています。

屋根に関しては屋根板をGM35番、モニター部分はタミヤの「ミディアムシーグレイ(#AS-11)」です。

車体塗装が完了したら、クレオスのつや消しクリアーを吹いて

質感を整えました。

最後に仕上げパーツの取り付けや、ステッカーや標記類のインレタ転写を行い

走行化した床板をくっつければ完成です。

ひとまずパンタ無し車4両が完成…2019年7月末の話(アメブロ移転前)です。

さて、パンタグラフを付けた残り4両も重い腰を上げてやっていきましょう。

まずは妻面配管を通していきます。

母線は0.4ミリの真鍮管・パンタ鈎外し線は0.3ミリの真鍮管を使用します。

真鍮管は本来折り曲げに対する強度は無いため、あまりやり直しが利かなかったりと真鍮線と比べて

力加減にコツが要ります。

配管留めはボナ製の割ピン(#P-002)をメインに使用しつつ、

留めづらい部分は手すりパーツを使用して配管を固定しました。

ここで失敗したのが配管を留める位置。

『とれいん』誌に掲載されているイラストを参考にしてしまったのが間違いで、

実車とは大きく異なる結果になりました。

実車写真が断片的すぎて自信を持って言えませんが、クロスポイント製のキットがあるなら

そちらを参考にした方が実車に近いと思います。

続いては、屋根配管を通していきます。

使用した線材は下記の通りです。

・母線配管:0.4ミリ真鍮管+0.12ミリポリウレタン導線

・空気作用管:0.2ミリ真鍮線2本

・パンタ鈎外し線:0.08ミリポリウレタン導線

割ピンは全てボナ製のものであり、鈎外し線の台座を除き配管の台座とヒューズ箱の台座も

同じく割ピンセットの中にあるものを使用しました。

割ピン台座はパンタグラフ台座に干渉する場合、割ピン台座の干渉部を適宜切り落としています。

ヒューズ箱はトレジャー製の#TTP124G(私鉄用ヒューズ箱G)が一番近いかなと思います。

また、パンタ台については当初モールドにt=0.3ミリのプラ板を重ねようとしたのですが、

あまりにも出来栄えがお察しだったため、モールドを全て削ってボナ製の#P-171に変更しました。

屋根の上はパイピングしており、そうするとパンタグラフの取り付けや上げ下げに干渉するため

最低でも屋根板から0.6ミリ位の嵩上げは必要になります。

パンタ鈎外し線については、ボナ(#P-002)の配管留めDを使い

0.3ミリ真鍮線を枕木方向に設置します。

その際、0.3ミリ真鍮線には予め配管留めDを2つ短く切って通しておきます。

そこへパンタからのばした0.08ミリのポリウレタン導線を挟んで

瞬間接着剤で固定しました。

次に上記の枕木方向へ取り付けた真鍮線の両脇に

配管留めDを今度は斜めに突き刺します。

そこから0.08ミリポリウレタン導線を先ほど妻面に設置した

0.3ミリ真鍮管に接続します。

今回は先日の運転会との兼ね合いなどで車体塗装後に取り付けるつもりでしたが、

実際やってみると鈎外し線設置後に車体塗装した方が楽だなと思いました。

*次回以降の課題ですね

次はパンタグラフの作成です。

製品指定の#0250(PT-4212-S)と#0252(PT42FN)を組み合わせたニコイチ戦法です。

*PG16指定ではないなんて珍しいですね

*2023年現在、#6707(PT42FN2)を使うと、ニコイチせずに済みます

東武のパンタグラフと言えば、カーボン集電式の1ホーンタイプがお馴染み。

大抵の方がGM製PT43N(#5805)で代用しており、かく言う私も少し前まではそうでした。

ただ、GMのパンタはホーン部分以外のクオリティがイマイチなため

当区では最近、脱GMパンタを進めています。

加工内容はいたってシンプル。

お互いの上半分を交換するだけです。

ただ、当区ではもう一歩踏み込んでみます。

ただ交換するだけでも確かに実感的なのですが、東武の菱形パンタには横棒がありません。

そこで、金属線用ニッパーなどで横棒を切り取りました。

*たとえば、WAVE製#HT-255など

やはり真鍮線とは違って材質が少し硬いので加工は少々根気が要ります。

私はある程度の長さのバリを残しておき、ペンチで根元までを挟んでから

左右にネジネジを繰り返してもぎ取りました。

こちらが完成図(上写真)です。

1ホーンの菱形で横棒が無いのに加え、パンタ台の造形もGM製より良く出来ていると思います。

ちなみに写真の東急3450形にも似たような形状のパンタを装備した車両が一定数いますが、

その場合は下写真のようにパンタグラフの下半分を鉄コレ御用達PG16にすると縦2段碍子になるので実感的です。

*身近な例を挙げると、鉄コレBセットのデハ3452など

その他にも、上写真のような碍子1段タイプのパンタを装備した車両も少数ながらいるようですね。

*デハ3479・3488(72年頃)とか

…さて、こちらもパーツ取り付けが終わったので塗装作業→仕上げです。

今度は先程チラッと触れた前面ガラスパーツの取り付けについて紹介します。

使用したパーツはボナ製の#G-440。

こちらのパーツはHゴムとガラスパーツが別になっているため、塗装がとても楽です。

ただ、Hゴムパーツのくり抜き作業が少々面倒かもしれませんね…

取り付け&ビフォーアフターです。

ビン底のような鉄コレパーツとは違い、奥までクリアに見えるボナ製のガラスパーツは

流石というべきか、クオリティが高いです。

列車番号はクロスポイント製のステッカーを薄いプラ板に貼り付け、裏から接着。

行先方向幕はイーグルスモデルの#TO-NO.53から、無難に中目黒行きをセレクトしました。

*クロスポイント製のステッカーはサイズが合いません

こちらのステッカーもなかなか珍しい行先が入っているので興味深いですが、

今回は初めてということでまずは乗り入れアピールを…と。

通常品に合わせているなら竹ノ塚行きなのでは?

その他のインレタ類です。

車番と直通表示も同じくイーグルスモデルのもので、ドア下の沓摺は

くろま屋の259番を適宜短くして転写しました。

*車番:#TO-NO.13/直通表示:#TO-NO.12

直通表示は『私鉄の車両』シリーズに慣れているので日比谷線 直通の方がしっくりきますが、

今回は通常品が社紋付きの地下鉄線 直通だったことから、それに倣いました。

性格悪いですね

パンタ装備車の屋根上です。

屋根板とモニター部は先程と同様に、ランボードやヒューズ箱は

タミヤの「ミディアムグレイ(#AS-28)」で塗り分けました。

その他、配管類はケーブルカバーから飛び出ている細いポリウレタン導線を

これまたタミヤの「マットブラック(#TS-6)」でタッチアップ塗装しました。

今度は避雷器の取り付けです。

東武の避雷器もまた、穴の開いた四角い避雷器を思い浮かべる人が多いかと思います。

今回初めて使用した武蔵模型工房製の「東武タイプ避雷器」です。

3Dプリンタパーツで、既製品ではレール方向にしか再現されていない

8つの穴が3方向に再現されています。

こちらはTOMIXパンタ用とGMパンタ用の2種類があり、今回使用したTOMIXパンタ用は

写真右側のように本来は取り付けます。

しかしながら、当区では既に屋根配管を通すべくパンタ穴を全て埋めてしまったため

今回は取り付け足を短く切り落としてGクリヤーで接着しました。

最後に走行化作業。

大抵の人は「N化改造」と言うと、この作業のことを指すのですけどね…(汗

当区標準装備であるGM製コアレスモーターにKATO製の車輪、

TNカプラーを使用します。

*コアレスモーター:#5713(18m)

コアレスモーターは左右にある出っ張りを切り落とすほか、

TNアダプタのある黒いスペーサーの干渉部分を適宜調整します。

*TNをスペーサー代わりにする感覚?

2000系はユニット間を棒連結器(密連で代用)、ユニット同士を密自連で連結しているため

2種類のカプラーを使用してボディマウント化しました。

ということで、以上が鉄コレ東武2000系N化改造第1弾でした。

やはり写真が断片的過ぎて、自分で記事を書いていても迷子になってますから

レビュー編や第2弾以降に反映出来たらなと思います。

今回の2000系がアクティブになったことによって、東武・営団の2社乗り入れの絡みが出来るようになりました。

あとは…乗り入れ対応の東急7000系があればコンプリートですね。

約1年前から着工が始まり、本来ならこれほど時間のかかる大掛かりなものではないハズなのに

あちこちに浮気したせいで完成までズルズルと延期してしまいました…。

今回のN化改造を経て、「製作クオリティを上げる」以上に「寄り道せずに完成させる」ことが

重要な課題なのだなと実感しました。

本当は保安装置などもう少し煮詰めていきたいところですが、今は気軽に買い出しへ行けないため

落ち着いたらまた細部の微調整をしようと思います。

それでは今回はこの辺で。

ご観覧ありがとうございました♪