現在の飯山線区間が全通してからちょうど90周年になった事を記念して、DD16+旧客3両で運転されたイベント列車『飯山線開通90周年号』。

列車自体は長野から北しなの線を経て豊野から飯山線を全線走破し、上越・信越線に出て長岡まで直通運転するのですが、十日町を境に列車番号と号数が分割されています。今回はそのうち長野→十日町の区間となる1号に乗車した時の事を紹介します。

(11月25日、内容を加筆修正しました。)

今回乗車した『飯山線開通90周年号』は、原稿締め切りに間に合わなかったのか市販の時刻表には一切掲載されていない幻の列車で、その時刻を知るにはプレスリリースに記載されている時刻を頼りにするしかなく、当ブログにおいても時刻についてはそれを基に記述しました。尚、列車番号は今回乗車した1号は9131レとなっています(車掌さんに確認)。

今回の牽引機DD16形11号機(長野総合車両センター所属)ですが、同形式としてはJRグループに生き残った最後の1両となってしまいました。

私の住む北海道では標津線(貨物・除雪用。廃線時のさよなら列車では14系客車を牽引)での活躍の他は入換機としての運用がほとんどであまり馴染みのない機関車ですが、旅客列車はイベント列車以外牽引する事がないので、それに乗車する事はまさに貴重な機会です。

機関車の周りにも多くのテツ達が集まっており、先頭部の撮影は困難を極めました。

こうして撮れたチビロクの顔。

私がテツになり始めの子供の時はそんな愛称などなかったのですが(※)、『チビロク』と聞くとかつて明星食品から発売されていたミニサイズ6食入りのインスタントラーメン(商品名は『ちびろく』)を想像してしまうんですねぇ~。

なので、寝台特急『明星』のヘッドマークを装着すれば『明星チビロク』になります。なんちゃって…(^_^;)

尚、この飯山線90周年号はヘッドマークの装着はありませんでした。

※DD16形はC56形などのSLの置き換えのために開発されたが、小海線で活躍していたC56形が『高原のポニー』と呼ばれていた事にあやかってDD16は『高原の子ブタちゃん』と揶揄した児童向け鉄道書(実業之日本社刊『国鉄全車両決定版』)があった。

長野→飯山で乗車するのは2号車のオハ47 2266。

当形式は私にとって初の乗車となります。

今回運用される客車は3両とも国鉄時代に『近代化改装車』として内装を更新した仕様となっていますが、オハ47のほうはデコラ張り内装で座席の背摺りが2段になっており、窓サッシが木枠なのが特徴です。

ただ…高崎の旧型客車は全車リニューアル改造が行われる事となっており、このタイプの内装とも見納めとなってしまいました。

結構ボロボロなので仕方ないという面はありますが、どうせやるなら製造当時のニス塗りの内装を再現して頂きたいですね。

9:10、長野駅を出発します。

やはり乗客のほとんどは『テツ』で占められていましたが、指定席は若干の空席がありました。

私の指定席のあるBOXも他に男1人だけで、お陰でゆったりと座る事ができました。但し、飯山までの間ですが…。

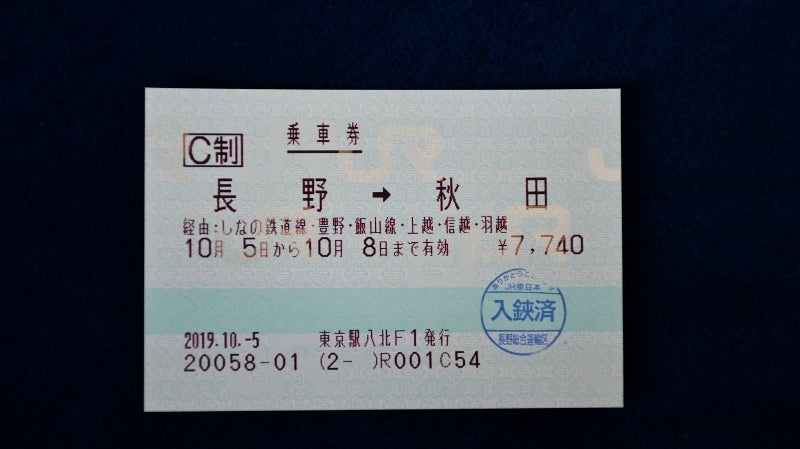

今回使用した乗車券は、しなの鉄道線を含めた区間で発券しています。

行先が秋田となっていますが、ソレについては追って紹介します。

長野発車後、右側に長野総合車両センターを見る事ができます。

奇しくもこの10月5日は同センターの一般公開日でもあり、今春に引退した189系などが展示されていたとの事です。

廃車置き場には115系の他にチビロクの兄弟、DD16の302号機も留置されていましたが、同機はその後解体された模様…。

奥には中央線特急からの撤退で余剰となったE257系の付属編成も留置されていますが、転用されないまま本当に解体されてしまうのでしょうか…?

北しなの線を走行し、飯山線の起点となる豊野に到着しますが、運転停車のため乗降はできません。

交換列車となるキハ110形2連の長野行128Dの到着を待って発車します。

飯山線区間に入ると、しばらくの間車窓の友となる千曲川が車窓右側に見えてきます。

しかし…この乗車から1週間後、台風19号による豪雨災害で千曲川が氾濫し、長野県一帯は流域の街や村が浸水して大きな被害を受けてしまいました。もしかすると画像の景色も大きく変わっているかもしれません。

鉄道でも長野新幹線車両センターの水没をはじめ、上田電鉄の橋梁が崩落するなどの甚大な被害をもたらし、今回乗車した飯山線も駅や線路が水没、路盤が流出するなどの被害を受けましたが、幸いにも10月26日までに全線での運転を再開しています。

改めて、台風による災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

『おいこっと』の停車する替佐は運転停車のため客扱いはなし。

この飯山線90周年号のダイヤは、おいこっとのダイヤをベースにしているらしく、機関車牽引を考慮して所要時間を調整しています。

最初の客扱い停車駅・飯山には9:58に到着。

交換列車の長野行130Dも到着し、双方の乗客らでホームは賑わいます。

ホームでは助役さんが幟を持ってお出迎え。

1号の到着に合わせて、飯山線90周年号の出発式が行われたのですが、座席の移動その他の理由でその様子を撮影する事はできませんでした。ご了承ください。

私は2号車を離れ、10時打ちの時点で確保してあった最後尾3号車に座席を移動します。

3号車スハフ42 2234の車内。

基本的にはオハ47と同じ車内ですが、網棚の受け金物がオリジナルの鋳物製を保っているのが特徴です。

飯山からの指定席は残念ながら千曲川とは反対の進行左側(しかも逆向き)。

しかも他のBOX席は空席が見られるのに対し、私のBOX席は4名フル乗車の状態で窮屈な旅を強いられる事となりましたが、国鉄全盛期ならこんなのは当たり前だったワケで、『昭和の汽車旅』を体験する良い機会だと思えば…?

10:16発の戸狩野沢温泉を出ると、いよいよ信濃川が進行右側に寄り添うようになるのですが、残念ながら進行左側は木々や山が迫るだけの車窓風景。

そこで私は、デッキに出て扉の窓から千曲川の風景をしばらく眺めていました。

残念ながら雨が降ってきてしまいましたが…。

長野県最後の停車駅で、新潟県の県境のすぐ手前にある森宮野原に停車します。

飯山線、特にこの辺りは日本有数の豪雪地帯を走る路線でありますが、当駅には昭和20年に7.85mという、現在のJR線としては最大の積雪量を記録した事を記念する標柱が建てられています。

約5分の停車時間は絶好の撮影タイム。

相変わらず雲が広がっていますが、雨は止んでいました。

11:05(実際は少々遅れた模様)に森宮野原駅を発車します。

7mの積雪なんて、いくら雪国育ちとはいえども、私は流石に音を上げてしまいますね…。

札幌は多くてもせいぜい2m程度ですから。

列車は新潟県に入り、千曲川は信濃川に名を変え、河口のある新潟市へ向かって流れていきます。

東京電力の信濃川発電所が見えてきた処で、信濃川の橋梁を渡ります。

残念ながら信濃川は遠ざかってしまいますが、周囲は開けてきて田園風景が広がるようになり、十日町はもうすぐです。

台風くずれの暴風の影響なのか、倒伏した稲が刈り取られないまま残されていました。

北越急行の高架橋と並走し、1号としての終着駅となる十日町には11:52に到着します。

ここまで来るとお天気も持ち直してきました。

駅長さんと着物姿の男性(観光協会の方?)が横断幕を持ってお出迎え。

十日町のご当地ゆるキャラ『ネージュ』も一緒です。

列車はそのまま長岡行9133レ『飯山線開通90周年3号』と名を変え、12:02に出発します。

私も引き続き乗車しますが、以降は次回ブログにて紹介します。

つづく。