「白馬で降りた王子」(2)

テーマ:創作列車こんにちは。

もう誰も覚えていらっしゃらないかと思いますが、昨年から書き始めました「白馬で降りた王子」の(2)がやっと書けました。

この「白馬で降りた王子」は、新宿から松本経由で大糸線へ向かう夜行列車の話です。前回の(1)は昭和39年ごろの急行「白馬」、今回の(2)は昭和61年ごろの急行「アルプス」、そして(3)以降、快速「ムーンライト信州」へと続いていく予定で、今のところ最後は(5)まで行くつもりでおります。ですが、毎度のことで恐縮ではございますが、(2)がやっと書けたばかりで、(3)以降はいつになるのか自分でもわかりません。

また、これもいつものことですが、今回も結構長くなってしまいました。お時間のあるとき、例えば、電車にご乗車になっていらっしゃる時に、暇つぶしにでも読んでいただければ幸いです。

なお、(1)をご覧になっていらっしゃらない方は、お手数ではございますが、(1)から順に読んでいただければ幸いです。

「白馬で降りた王子」

(1) https://ameblo.jp/tokihirokoji/entry-12428607797.html

今までに書いたフィクションは、ブログテーマ「創作列車」にまとめています。こちら↓↓が、その目次です。

「創作列車」 目次

http://ameblo.jp/tokihirokoji/entry-12196772783.html

-----------

《物語の時代》

少し昔 ~ 少し未来

※ 本章は、昭和61年ごろをイメージしています。

《登場列車》

急行「アルプス9号」(オレ) ・・・ (二)

※ 新宿 23:20 →(松本経由)→ 南小谷 5:52 間の夜行列車

※ 165系で運行

※ 写真はイメージです。

※ 次章の登場列車は、次章で掲載する予定です。

《登場人物》

男1(私) ・・・ 主に(一)(二)(三)

男2(俺) ・・・ 主に(三)(四)(五)

(二)

23時20分、急行「アルプス9号」は新宿駅を発車しました。

考えたこともありませんでした。連絡をもらったのが突然のことで、何の準備もしていません。帰宅する間もなく、そのまま新宿駅へやってきました。

もちろん、切符なんて持っていません。車内で精算すればよいだろうと、定期券で東口の改札を入りました。目の前に拡がる「アルプス広場」では、大きな荷物や色とりどりのスキー板を抱えた人たちでごったがえしています。

階段を駆け上り、ホームに出ました。隣やさらにその隣の国電のホームでは、もう深夜だというのに、仕事が終わって家路を急ぐのか、それとも遊びからの帰りなのか、サラリーマン風の方々や若い学生のような方々であふれかえっています。そして、オレンジ色やウグイス色の電車たちがホームにやってくるたびに、ほんの一瞬だけホームに誰もいなくなります。でも、次の電車がやってくるころには、また人々でいっぱいになっています。通勤電車のホームでは、そんなことを繰り返しています。

急いで新宿駅へやってきたはずでした。しかし、もうこの時間では、23時20分発の「アルプス9号」を待つしかないのでした。今夜のうちに着くことはできません。

「アルプス9号」の4人向かい合わせのボックスシートは、あの日とあまり変わらないような気がします。車内は満席で、グループの人たちが多いようです。明日の予定でも話しているのでしょうか、みなさん楽しそうです。網棚には、大きなリュックや横にしたスキー板が詰まっています。網棚に載せきれなかったスキー板を、通路に寝かせている人もいます。

私の向かい側の席には、髭面の男の人が二人、窮屈そうに並んで座っています。髭面の男たちは、一見、私よりも年配のように見えます。ですが、よく見ると、髭面が老けて見せているようにも思えます。もしかすると、私とたいして変わらないかもしれません。

この列車には、昔、一度だけ乗車したことがあります。それは、私がまだ子どもだったときのことでした。もう、20年以上も昔のことです。

と言いましても、当時は列車名も今と違って「白馬」と言いましたし、それに電車ではなくてディーゼルカーでした。

変わったと言えば、そもそも新宿駅だってずいぶん変わったかもしれません。

東口の駅ビルはいつの間にか今風なカタカナの名前になっていましたし、西口は駅前の広場が立派になって、それに百貨店が増えましたね。南口も、昔はもっと質素だったような気がしますが気が付くと立派な駅舎になっていました。

改札を入ってホームに出ると、例えば、中央線の快速電車であれば、オレンジ色は昔と変わりませんが、古い車両は全部引退して新しい車両ばかりになりました。山手線に至っては、いつの間にかもっと新しい最新形のステンレスの電車が混じるようになりました。車体は銀色のステンレスでも、ウグイス色の帯が入っていて山手線であることを表しています。

構内の東側に、新しいホームが作られています。春になったら、埼京線がそのホームに乗りいれてくるのだそうです。そのホームができるあたりは、以前は貨物列車用の敷地が拡がっていました。

真夜中だというのに、なかなか寝付くことができません。

レールの繋ぎ目を通過するたびに、足元から小さな振動が伝わってきます。そして、ポイントを通過するたびに、床下から大きな振動が伝わってきます。

踏切を通過するたびに、警報機の赤いランプが通り過ぎていきます。そして、どこかの駅を通過するたびに、駅名標を照らす小さな灯りが通り過ぎていきます。

いろんなことが頭の中に浮かんできてしまいます。

それでも、いつの間にか、うとうとしてしまったようです。

「いま、こうふ・・」

母の声が聞こえました。それは、あの日の母の声でした。

我に返ると、駅に停車していました。まわりの他の乗客たちはみんな寝ています。私の向かいの席の髭面の男たちも寝ています。とても静かです。

不思議なことに、私の隣の席は空いています。もしかすると、ここで降りて行ったのかもしれません。

私は、急に恐怖のようなものを感じました。当たり前のことが当たり前ではなくなってしまうことに、怖さを感じてしまうのです。

あの日、私の隣の席には、母がいてくれました。その隣の席が、今は空いています。

◇◇◇

オレには、山の男たちが似合う。

新宿を23時20分に出発し、中央本線をゆく。

夜通し走り続け、早朝4時13分に松本に到着する。松本で下車していく人たちもたくさんいるが、オレはさらに大糸線に乗り入れ、信濃大町、白馬と経由して南小谷へ向かう。

大糸線は、とてもいい路線だ。日の長い季節であれば、田園が拡がる早朝の安曇野は爽やかで気持ちがよい。信濃大町を過ぎて車窓左手に木崎湖、中綱湖、青木湖と続く仁科三湖は、それぞれ物語の舞台にでもなりそうな趣がある。そして、何と言っても北アルプスの山々だ。中央本線の夜行列車といえば、昔から、北アルプスの山々と山の男たちと決まっていた。そう、新宿を遅くに出発し、松本をはじめ、信州の各駅に早朝に到着することができるオレは、山の男たちにとってとても便利な列車なんだ。

今から何十年も昔、中央本線の夜行列車は機関車が牽引する客車の列車だった。それがやがてディーゼルカーになり、さらに電車になって今のオレたち「アルプス」へと続いている。実は、「オレには、山の男たちが似合う」というのは、先輩たちから受け継いできた言葉なんだ。

週末ともなると、定期列車だけでは足りずに臨時列車も何本も運転されてね、しかもどの列車も満員盛況なんだ。座席にありつけず通路で横になって寝てしまう人や、スキーシーズンには抱えたスキー板で車内の蛍光灯を割ってしまう人まででてきて、困ったこともたくさんあるんだけど、まっ、こっちも仕事だから多少のことはがまんしないとね。

ちなみに、現在のオレたち急行「アルプス」は、下りは1、3、5、7号の4本は昼行で、9、11号の2本が夜行、上りは2、4、6、8、10号の5本が昼行で、12号の1本が夜行だ。そのうち大糸線に乗り入れるのは、下りの9、11号と、上りの4、12号の各2本ずつとなっている。

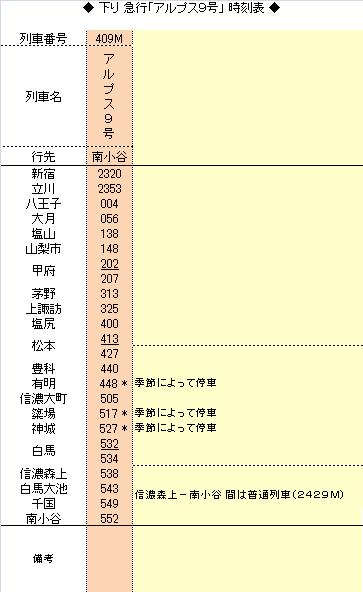

【参考】急行「アルプス9号」時刻表

オレたち急行「アルプス」が、今のように165系で運行されるようになったのは昭和40年のことだった。もう20年も昔のことだ。当時、松本までの電化が完成して、それまでディーゼルカーばかりだった中央本線の急行列車に、まだ新しかった165系が投入されることになった。

急行形の電車と言えば、それまで主に東海道本線や山陽本線で活躍していた153系もあったが、中央本線は勾配が多いし、それに冬は寒くて雪も降る。153系をベースにはしているが、勾配が多い路線や寒冷地での使用を考慮して、主電動機の出力を増強したり、ブレーキの性能を向上したり、さらには耐寒・耐雪能力を強化したり、といった新しい165系が必要になった。

ちなみに、同じ165系でも、中央本線をゆくオレたちにはちょっと特別な車両が用意された。というのも、中央本線はトンネルが多い。しかも歴史のある路線だから、明治の時代に掘られた古いトンネルが多いんだ。有名なところだと、明治36年に開通した「笹子トンネル」なんてまさにそれ。笹子トンネルは4,656mあるんだけど、当時は国内最長のトンネルで未曾有の大工事だったそうだ。そういう古いトンネルも、電化時には新たに架線を張らなければならない。だが、古いトンネルは断面が小さくて天井から架線までの距離を充分に確保することができず、トンネルの天井からギリギリの位置に架線を張らなければならなかった。そのため、新しい電車では、同じ形式であっても、この区間を走行する車両に限り、パンタグラフがのっている箇所だけ屋根を低くした特別な仕様の車両を用意していくことになった。オレたち165系の場合、パンタグラフ付きの電動車である「モハ164 800番台」の800番台が、その特別仕様であることを表している。

電化を推進していくのは大変だったけど、その分、新しい電車を投入することによってスピードアップにもなるし、オレたちも当時はかなり期待されたんだ。何せオレたち急行「アルプス」は、あの北アルプスをかかえる大糸線にも乗り入れて行くからね。1等車(現・グリーン車)には、ハイデッカー構造の展望車を組み込む話もあったんだ。その展望車のデザイン画まで用意されてね。結局、実現はしなかったけど・・、当時にしては斬新すぎちゃったのかな。まっ、いずれにせよ、オレたちがどれだけ期待されていたのか、わかってもらえるだろう。

そうそう、みんな、「ビュフェ」って知ってるかい?

ビュフェっていうのは、食堂車よりももっと気軽にコーヒーを飲んだり、食事をしたりすることができる車両で、今でこそビュフェを連結しているのは新幹線ぐらいになっちゃったけど、昔はオレたち「アルプス」をはじめ、いくつかの急行列車にも連結されていた時代があったんだ。オレたち「アルプス」でビュフェが営業していたのは、昭和40年から昭和51年までの10年ほどの間だった。当時は、時刻表にだって、ビュフェを表すコーヒーカップのマークがちゃんと入っていたんだ。あっ、同じ「アルプス」でもビュフェを営業していたのは昼行だけで、夜行列車の方は営業していなかったけどね。そのころは、グリーン車も2両連結されていて、そのグリーン車の隣に「サハシ165」が連結されていた。あっ、その サハシ165 っていうのがビュフェの車両ね。1両の半分がビュフェで、残りのもう半分は普通車だった。

サハシ165 の一部の車両は、オレたちにまわってくる前には東海道本線の急行列車に サハシ153 として連結されていた。そのころは「寿司コーナー」なんていうのもあって、板前さんがカウンターの目の前でお寿司を握ってくれたんだ。「寿司コーナー」用にわざわざ暖簾なんて作っちゃったり、寿司種のために家電メーカーに冷蔵庫を特注したりしちゃったぐらいだったんだぜ。その冷蔵庫には寿司種用の陳列ケースまであって、お客さんたちの食欲をそそるようになっていた。当時は、まだ東海道新幹線が開業する前で、在来線の急行列車も花形だったからねえ、国鉄も力を入れていたんだ。オレたち「アルプス」のビュフェでは、お寿司はやめて「蕎麦コーナー」になっちゃたけど・・、それでも「信州そば」の暖簾は出してね、まっ「地元愛にあふれ、それでいてより大衆的なメニューを!」ってことだね。

ビュフェでもう一つ忘れてもらっちゃ困るのは、「電子レンジ」だね。電子レンジなんて、今やどこの家庭でも当たり前かもしれないけど、最初に実用化したのは、実は急行列車のビュフェだったんだ。当時の電子レンジは大きくて、かつ、1台100万円ぐらいしたんだけど、そのおかげで急行列車のビュフェでも温かい食事を提供できるようになった。

ビュフェのメニューと言えば、やっぱりカレーライスを思い出すなあ。そうそう、昭和40年代のはじめころは、たしか・・、

カレーライス 150円(※)

かけそば 60円(※)

※ 昭和42年10月号の時刻表に掲載されている価格

そんな感じじゃなかったかな。もちろん、メニューはもっとあったけどね。

お客さんが、例えば、カレーライスを注文する。すると、目の前で最新式の「電子レンジ」が活躍し、ほんの数分で温かいカレーライスができあがる。「おおっ!こりゃあ、すごい機械だなあ」ってなる。その電子レンジには、それを開発した家電メーカーの社名が入っている。「おおっ!○○社ってすごいなあ」ってなる。そりゃあ、家電メーカーも力が入るよ。

ちなみに、「電子レンジ」という名前を考えたのは、家電メーカーではなくて国鉄の関係者だったそうだ。家電メーカーの方は、「マイクロ波調理器」なんて言っていたらしいが、やっぱり「電子レンジ」の方が断然いいよ。国鉄もなかなかセンスあるよね。

まっ、いずれにせよ、オレたちのような急行列車がいかにして一時代を築いてきたのか、わかってもらえるだろう。

それが・・、ビュフェなんてとっくの昔に終わっちゃったし、2両連結していたグリーン車も1両だけになっちゃったし・・、ああ~、今思えば、あのころがオレたち急行「アルプス」の黄金時代だったなあ。

【参考】急行「アルプス9号」編成

1号車 クモハ165 普通車・指定席

2号車 モハ164 800 普通車・指定席

3号車 サロ165 グリーン車・指定席

4号車 クハ165 普通車・自由席(禁煙車)

5号車 クモハ165 普通車・自由席

6号車 モハ164 800 普通車・自由席

7号車 クハ165 普通車・自由席(禁煙車)

※ ク ・・・ 運転台付(先頭車)

モ ・・・ 電動車

サ ・・・ 付随車

ロ ・・・ グリーン車

ハ ・・・ 普通車

風向きが変わってきたのは、昭和40年代の中ごろだったかな。

オレたち急行「アルプス」が電車になった翌年、つまり昭和41年、新宿-松本 間に特急「あずさ」が誕生した。といっても、そのころは「あずさ」は2往復しかなかったし、途中は甲府と上諏訪にしか停車しなかった。「特急」って「特別急行」だろ、文字通りまだまだ特別な列車だったからね。

でも・・、その後、ダイヤ改正のたびに少しずつ「あずさ」が増発されて・・、停車駅も少しずつ増えて・・。そりゃあ、お客さんにしてみれば、昔ながらのボックスシートのオレたちよりも、普通車でもリクライニングシートの特急に乗れた方がいいよね。地元の人たちだって、自分たちの地元の駅に特急が停まるようになったら嬉しいよね。あれは昭和48年のダイヤ改正だったな、「あずさ」とオレたち「アルプス」の本数が逆転したのは・・。

オレたちだって、逆に特急にはできないことをって、夜行の1往復に荷物用の クモニ83 を連結して地道に小遣い稼ぎした時代もあったんだよ・・。だって、クモニ83 って旧型国電からの改造車だよ! 旧性能の足回りに、車体だけ新しいので取り替えただけなんだよ! 荷物用の列車か、せいぜい普通列車に連結するレベルの車両なんだよ! オレたちだって、急行形のプライドをかなぐり捨て、必死にやってきたんだよ! でも・・、その荷物輸送だって、いつの間にか、みんなトラックに取られちゃったしなあ・・。

噂だと、今年の秋あたりに予定されているダイヤ改正では、特急「あずさ」の大増発と、オレたち急行「アルプス」の大幅な減便があるらしい。いや、それだけじゃない、とうとう165系は、「アルプス」をはじめ、中央本線から引退することになるらしい・・。

そうなったら、オレたちはどうなるんだろう? どこかのローカル線ででも、細々とやっていくことになるのかな? それとも、思い切って改造でもしてもらって、第二の人生を歩むことになるのかな? それとも・・

だって仕方がないよ・・、みんな「急行」よりも「特急」の方がいいんだもん!

でもさ、オレたち「急行」が時代遅れになったように思っている人たちもいるかもしれないけど、本当は「特急」の方がオレたちに寄せてきた面だってあるんじゃないのかなあ。

これからは「特急」の時代だよ。

「急行」なんて、もう流行らないのさ。

オレも・・、特急として生まれてくればよかったのかな・・。

◇◇◇

4時27分、急行「アルプス9号」は松本駅を発車しました。

ここからは大糸線です。白馬まであと少しです。

私は、子どものころ、母と二人で母の故郷で暮らすようになりました。

それは、多分、母にとって良かったことなのだと思います。なんとなく、子ども心にそう思っていました。

ですが、私はというと・・、近所の子たちにとって、私は「東京の子がきた!」という好奇の対象になりました。

すぐにスキーに誘ってくれました。ですが、私はというと、それまでスキーなんて見たこともやってみたこともありません。近所の子たちがイキイキと斜面を滑降していくなか、借り物のウェアとスキー板で形を整えただけの私は、ただただ転げ回るだけの運動音痴な東京の子の代表でしかありませんでした。

凍結した湖でのワカサギ釣りにも誘ってくれました。ですが、私はというと、ワカサギなんて見たことも・・、というかワカサギ以前にそもそも釣り自体やってみこともありません。近所の子たちが短時間のうちにホイホイとワカサギを釣り上げていくなか、凍結した湖面に開けた穴に見よう見まねで糸を垂らしてみているだけの私は、ただただ無駄に時間を過ごしているだけの不器用な都会の子の代表でしかありませんでした。

(冬、湖面が凍結した青木湖)

私は、冬が好きではありません。春が待ち遠しいです。

早く、地面を覆い尽くす雪が解けてほしいです。

早く、湖面を覆い尽くす氷が解けてほしいです。

初めての冬が過ぎて春になると、私は少し気分が晴れました。

といっても、何か得意なことがあるわけでもなく、近所を歩いてみることぐらいしか思いつきませんでした。

大糸線の踏切や線路脇の畦道で電車を眺めることもありました。そのころの大糸線では、まだ古い電車ががんばっていました。古い電車ではありましたが、色だけは京浜東北線のようなスカイブルーの車両でした。

急行列車もありました。新宿行きの急行列車は、私にとって憧れの存在でした。大きくなったら乗りたいと思いました。だからこそ、早く大人になりたい、とも思いました。

今、実際に大人になって、いろんなことが変わったように思います。

母と離れ、都会で一人暮らすようにもなりました。

ですが、今わかりました。

大人になっても、母の子であることに変わりはありません。

ああ、俺は今まで何をやっていたんだ。

5時32分、白馬駅に到着しました。

スキー板を抱えた大勢の人たちにまじり、暖かった電車の車内からホームに降りました。とても寒く、雪が舞っています。20年前のあの日と同じようです。そして、駅前には、やはりあの日と同じように、雪が積もっています。

これからスキー場へ向かうのでしょう。スキー板を抱えた人たちは、駅前に待機していたバスに次々に乗り込んでいきます。それどころか、タクシー乗り場にまで列ができています。

ですが、私は一人、まだ暗い駅前の道を歩き始めました。この街で一番大きな病院へ、向かわなければならないのです。

---

(3)へ続きます。

《年表》

以下、年表です。(主にこの章に関する部分)

1965年(昭和40年) (中央本線)新宿-松本 間の電化が完成

※ 松本運転所へ165系 配備

(アルプス)一部、キハ58から165系へ置き換え

※ 1等車2両連結

※(12月1日)ビュッフェ営業開始

1966年(昭和41年) (中央本線)特急「あずさ」運行開始

1968年(昭和43年) (全国) 10月1日 白紙ダイヤ改正

※ 通称・ヨンサントオ

(アルプス)「白馬」、「穂高」を急行「アルプス」に統合

※ 急行「アルプス」11往復

※ 165系 冷房化開始

(大糸線) 「信濃四ツ谷駅」を「白馬駅」に改称

1969年(昭和44年) (全国) 1等2等制 廃止

※ 1等車 → グリーン車、2等車 → 普通車

1975年(昭和50年) (アルプス)全列車電車(165系)化

1976年(昭和51年) (新宿駅) 南口に駅ビル(ルミネ)開業

(アルプス)ビュッフェ営業終了

1979年(昭和54年) (新宿駅) 中央快速線に201系投入開始

1982年(昭和57年) (アルプス)サハシ165(旧ビュッフェ車)減車

グリーン車、2両から1両に減車

1985年(昭和60年) (新宿駅) 山手線に205系投入開始

1986年(昭和61年) (新宿駅) 埼京線 池袋-新宿 間が開業

(全国) 11月1日 ダイヤ改正

※ 国鉄最後のダイヤ改正

(アルプス)昼行を全列車「あずさ」に格上げ

※ 急行「アルプス」夜行のみに

183系に置き換え

1987年(昭和62年) (全国) 国鉄分割民営化、JR発足

1994年(平成6年) (中央本線)特急「スーパーあずさ」運行開始

2001年(平成13年) (アルプス)上りが臨時列車化

2002年(平成14年) (アルプス)廃止

※ 臨時快速「ムーンライト信州」を週末等に運行

《補足》

本章の内容について、一部、写真などを利用して補足させていただきます。

① リニア・鉄道館で保存されている クモハ165 108、サロ165 106(2018年12月22日撮影)

※ 通常、車内に立ち入ることはできないようです。

165系は1963年(昭和38年)に登場した、直流用の急行形電車です。当時、すでに東海道本線や山陽本線などで活躍していた153系をベースにしていますが、勾配の多い路線や寒冷地での使用を想定して、ブレーキの性能や耐寒能力を強化しています。

中央本線をはじめ、東北本線(黒磯以南)や上越線方面などの直流電化の路線に投入されましたが、中央本線では本章の急行「アルプス」はもちろんのこと、飯田線に乗り入れていた「こまがね」などでも活躍しました。

名古屋のリニア・鉄道館には、クモハ165 108(写真の左) と サロ165 106(同右) の2両が保存されています。2両とも松本運転所に配置されたことはなかったようですので、「アルプス」で使用されたことはなかったかもしれません。ですが、こうやって保存していただいているのはとてもありがたいです。特にグリーン車であった サロ165 の方は、153系や169系など、他の急行形電車を含めて考えても、急行形電車のグリーン車が保存されている例は他になく、それだけにとても貴重な存在です。

欲を言わせていただければ、半室がビュフェであった サハシ165 がどこかに保存されていれば・・、と思うのですが、残念ながら1両も残っていません。私自身は、急行列車のビュフェは一度も利用したことがなく、今さらですが、一度くらい利用してみたかったものだと、つい思ってしまいます。

昔撮影した165系の車内(急行「なすの1号」、昭和56年1月6日撮影)

急行形でしたので、普通車の車内は、こちらの写真のように4人向かい合わせのボックスシートが並んでいました。急行列車の場合、乗車券のほかに急行券も必要なわけですが、この車内設備で急行料金も必要なのか!と、今の時代の感覚からすると思ってしまうかもしれません。ですが、当時、少なくとも昭和40年代ぐらいまではそれが当たり前だったわけで、それが昭和40年代から50年代に時代が移り変わっていくにつれ、少しずつ中途半端な感じになってしまっていったわけです。国鉄にしても、少し設備をよくして特急にした方が増収にもつながりますし・・。

今では(JRでは)「急行列車」という列車は絶滅のようになってしまいましたが、それだけに「急行列車」や「急行形」という響きに懐かしさを感じてしまう方も多いのではないでしょうか。

② 特急「あずさ」と急行「アルプス」の運行本数の変遷

1966年(昭和41年)の特急「あずさ」の運行開始以来、急行「アルプス」の運行本数の方が「あずさ」よりも上回っていましたが、1973年(昭和48年)10月のダイヤ改正で逆転しました。

その後は、特急の増発・大衆化という時代の流れにより、1986年(昭和61年)11月のダイヤ改正で急行「アルプス」は夜行列車のみになってしまいました。その際、急行形の165系は引退し、「アルプス」として残った夜行列車にも、「あずさ」と同じ特急形の183系が使用されるようになりました。

この写真は、その183系に置き換わってからの「アルプス」を新宿駅で撮影したものです。利用する立場からすると、急行列車であるにもかかわらず特急形の車両なわけですからお得なはずなのですが、特急形の格がそれだけ落ちたともいえるわけで、何やら微妙な感じもしてしまいます。

なお、この写真の183系の塗装は、当時の「あずさ」に使用されていた塗装で、「あずさ色」とも言われました。

183系時代の急行「アルプス」(1997年7月5日 新宿駅)

その「アルプス」という列車名自体も、2002年(平成14年)に、臨時快速「ムーンライト信州」に置き換わる形で廃止になってしまいました。

また、「あずさ」の方は、「スーパーあずさ」ができたり(また「あずさ」に戻りましたが)、新宿-甲府 間の列車が「かいじ」として独立したり、といった変動はありましたが、中央東線を代表する列車として活躍を続けています。

③ 富士急行 下吉田駅 に保存されている クロ2001(2018年12月29日撮影)

※ 通常、車内に立ち入ることはできないようです。

165系の中には、その晩年、いわゆる「ジョイフルトレイン」に改造された車両もありました。

主に中央本線などを中心に団体列車や臨時列車として活躍した「パノラマエクスプレスアルプス」もそのうちの一つで、小田急のロマンスカーのように前面展望を楽しむことができる車両でした。「パノラマエクスプレスアルプス」は2001年にはJRでの運行を終了しましたが、その後、富士急行に譲渡され「フジサン特急」として活躍しました。

現在では、そのうちの1両が富士急行の下吉田駅に保存されています。もともと クハ165 192 だった車両が「パノラマエクスプレスアルプス」に改造された時点で クロ165 3 になり、さらに富士急行に渡って クロ2001 になりました。

ご覧のとおり、もとが165系であったとは言われなければ分からないほどですが、その分、長く活躍することができたわけですから、電車としては恵まれた人生だったのかもしれません。

④ 新宿駅 東口 「アルプス広場」付近(2019年1月4日撮影)

新宿駅の「アルプス広場」は、東口改札を入ってすぐ左手前方にあった広場です。

待ち合わせ場所として使われたのはもちろんですが、その昔、まだ信州方面へ向かう夜行列車が多数あったころには、自由席を利用する乗客に列車ごとに列を作って待機してもらった、という時代もあったそうです。

現在、実際にその場所へ行ってみると、写真のように工事のための囲いがしてあります。これは、東西自由通路の設置に関する工事のようで、予定だと来年の7月ぐらいまでかかるそうです。

この工事の後、「アルプス広場」がどうなるのか気になるところです。何らかの形で「アルプス広場」が残るといいなあ、と思うのですが、どうでしょうか。

⑤ 白馬駅(2018年2月11日撮影)

大糸線の白馬駅は、1932年(昭和7年)、当時の大糸南線の神城-信濃森上 間の開業と同時に、「信濃四ツ谷駅」として開業しました。

その後、1968年(昭和43年)に、現在の「白馬駅」に改称しています。山としての「白馬」は「シロウマ」と読むのに対して、駅名や白馬駅の所在地である白馬村の名前は「ハクバ」と読みます。

写真のように、現在の駅舎は三角の屋根を持つロッジ風の駅舎になっています。開業当時は小規模な平屋の駅舎だったようですが、まず1970年(昭和45年)に横長の駅舎に改築され、さらに1996年に写真のような三角の屋根に改修されたそうです。

この「白馬で降りた王子」では、(1)の時代は昭和39年ごろをイメージしているため、そもそも「信濃四ツ谷駅」だったわけで、かつ、もっと小さな平屋の駅舎だったはずです。さらに本章(2)では昭和61年ごろをイメージしているため、写真の三角屋根ではなく、まだ箱形の屋根の駅舎だったはずです。

私自身は、現在の三角屋根の「白馬駅」しか訪れたことはありません。よって、昔の駅舎の写真は持っていませんが、もしご興味がある方がいらっしゃいましたら、ネットで検索されるなどして、昔の「白馬駅」の写真を探してみていただければ、と思います。

《参考にさせていただいた書籍等》

最後にまとめて掲載する予定です。

ときひろ.ねっと